Sumário: 1. Colocação do problema: a evolução do Estado e seus caracteres. 2. Conceito e origem. 3. Teorias acerca da origem estatal. 3.1. Doutrina teológica. 3.2. Doutrina do jusnaturalismo. 3.3. Doutrina contratualista. 3.3.1. Doutrina contratualista de Thomas Hobbes. 3.3.2. Doutrina contratualista de John Locke. 3.3.3. Doutrina contratualista de Jean-Jacques Rousseau. 4. A formação do Estado Moderno. 5. O Estado Absolutista. 6. O Estado Liberal. 7. O Estado Socialista. 8. O Estado Democrático de Direito. Bibliografia.

1. Colocação do problema: a evolução do Estado e seus caracteres

Antes de adentrarmos definitivamente no tema proposto por este artigo, é importante analisarmos o Estado em sua gênese, elementos e caracteres. Só assim conseguiremos compreender sua importância em nossa vida, uma vez que está presente em todos os momentos, mediando as relações interpessoais, sociais, políticas e jurídicas.

Spengler afirma que "a história universal é a história dos Estados", e Goetz sustenta que o "Estado é o centro essencial da vida histórica", ou seja, o Estado é inerente à própria natureza humana, apesar de essa não ser uma posição unânime em relação à sua gênese, conforme veremos oportunamente. Aristóteles já afirmava, há tempos, que o homem é um animal político, ou zoon politikon.

Mas por que surgiu o Estado? Qual é a teleologia estatal? Desde antes de nascermos, já estamos sob a égide estatal. Mas por quê? Diversas correntes discutem os fins do Estado. Leonard Nelson, autor que despertou grande interesse na Alemanha do pós-guerra com sua obra A Ciência do Direito sem Direito, na qual defende um retorno ao direito natural, considera o propósito do Estado um tema de extrema relevância para a Teoria do Estado.

Já Georg Jellinek afirma que tal assunto perdeu importância no século XX, apesar de ter sido relevante no século XIX. Leonard Nelson critica essa posição, sendo apoiado pelo jurista espanhol González Vicén, que se tornou bastante conhecido por sua doutrina, que podemos chamar, grosseiramente, de "eterno retorno do direito natural", segundo a qual o direito natural sempre retorna à consciência dos povos sempre que há alguma transformação ou crise social.

Para Hans Kelsen, a discussão sobre os fins do Estado não era desprovida de fundamentos. O jurista de Viena afirmava que essa discussão estava fora do âmbito da Teoria do Estado.

Com essas considerações iniciais, já temos uma noção da importância do Estado e da vastidão dos apaixonados debates gerados na Teoria do Direito. Essa introdução é útil e necessária para compreendermos o Estado e sua importância em nossa vida, visto que ele já se faz presente antes mesmo do nascimento do indivíduo, estipulando diretrizes, dirimindo conflitos, administrando interesses e o próprio bem público.

2. Conceito e origem

Podemos conceituar o Estado como "o povo politicamente organizado", porém tal definição jamais conseguirá descrever e demonstrar sua imensa faceta e importância. Fazendo uma comparação com Santo Agostinho, se pensarmos no Estado, saberemos como ele é; já se nos perguntarmos o que ele é, não saberemos responder de maneira clara e definitiva.

O Estado é a mais complexa das organizações sociais, sendo resultado de um elevado desenvolvimento humano. Alguns autores situam seu aparecimento, com o contorno atual, nos tempos modernos, apesar de as cidades grega e romana já apresentarem características semelhantes, como nos mostra Fustel de Coulanges em sua obra A Cidade Antiga.

Em todos os momentos, sentimos a mão estatal em nossas vidas, seja ao sermos compelidos a respeitar uma norma, seja ao pagarmos um tributo, seja ao atendermos a uma intimação judicial, dentre inúmeras outras situações presentes em nosso dia a dia.

Jorge Miranda afirma que o nascimento do Estado está ligado às vicissitudes políticas pelas quais passou a sociedade no início dos tempos modernos. Com o início das lutas religiosas na Idade Média, a insegurança levou à necessidade de se instituir "algo" acima das facções em conflito. O rei deixaria de ser um apoiador de determinado grupo para se tornar um soberano acima das partes, neutro em si.

Desse modo, podemos afirmar que o Estado surge para o homem, e não o homem para o Estado. Este é fruto, como mencionamos anteriormente, de um estágio avançado de evolução social, tornando-se clara a importância de o eleitor, o cidadão, interferir em sua vida, seja por meio do voto, seja cobrando de nossos representantes atitudes efetivas que transformem e melhorem nossa realidade, ou seja, por meio dos institutos jurídicos do processo político-democrático, fundamento basilar do Estado Democrático de Direito.

O termo "Estado" advém do latim status, significando ordem, estado. Tal denominação nem sempre foi usada, sendo aceita apenas a partir dos séculos XVI e XVII. Na Grécia Antiga, os gregos usavam a expressão polis para denominar a sociedade política. Já para os romanos, o termo usado era civitas. Na Idade Média, eram utilizados os termos principados e reino, enquanto, para os povos germânicos, eram usados os termos reich e staat.

A palavra Estado, com seu significado atual, foi usada pela primeira vez em nossa literatura política por Nicolau Maquiavel em sua obra Il Principe, publicada no ano de 1531: "Todos os Estados, todos os domínios que tiveram e têm poder sobre os homens, são Estados e são ou repúblicas ou principados" (in: MAQUIAVEL, Nicolau, O Príncipe, Coimbra, Atlântida, 1935, p. 7).

3. Teorias acerca da origem estatal

Diferentes doutrinas tentam explicar a origem do Estado. As mais importantes são a doutrina teológica, a doutrina do contrato social e a doutrina jusnaturalista, sobre as quais dissertaremos a seguir.

3.1. Doutrina teológica

Para esta corrente, o Estado é uma criação divina, obra da vontade de Deus. Tem seus expoentes em Santo Tomás de Aquino, Jacques Bossuet e Santo Agostinho. Tal doutrina apoiou ideologicamente o Estado Absolutista, fortalecendo-o ainda mais. Como exemplo, podemos citar o soberano Luís XIV, que afirmou: "O Estado sou eu", sustentando que o poder do monarca lhe fora concedido por Deus, tendo ele a obrigação de prestar contas unicamente a Deus por seus atos. Ou seja, o monarca era investido de um poder ilimitado.

Toda a cerimônia religiosa realizada durante a investidura dos reis no poder era "abençoada" pela unção divina. Não eram os homens que conferiam poder ao rei, mas sim o próprio Deus.

A doutrina teológica subdivide-se em "teoria pura do direito divino sobrenatural" e "teoria do direito divino providencial". A "teoria pura do direito divino sobrenatural" defendia a tese de que o próprio Deus indicava o homem ou a família que deveria exercer o poder estatal. Já a "teoria do direito divino providencial" sustentava que o Estado fora instituído pela providência divina, a qual o dirigia de maneira indireta, por meio de acontecimentos e da vontade humana.

3.2. Doutrina do jusnaturalismo

Surgida no final da Idade Média, essa corrente defendia a ideia de que o Estado encontra fundamento na própria natureza humana, havendo uma precedência do direito natural sobre o direito positivo. Existe um fundamento anterior às leis humanas: o próprio direito do homem como criação de Deus. Essa é a essência do direito natural, apesar das múltiplas conceituações e significações que surgiram ao longo da história. Essa essência é comum a todas as conceituações mencionadas.

O direito natural é inerente à própria natureza, consistindo em um conjunto de regras morais incutidas na alma humana, como, por exemplo, os direitos à vida, à felicidade, à segurança, ao respeito, entre outros.

3.3. Doutrina contratualista

Para o contratualismo, que, na verdade, não é uma única doutrina e possui diferentes correntes, como veremos adiante, o Estado origina-se de um acordo de vontades, no qual cada indivíduo cede parte de seus direitos individuais em prol do grupo.

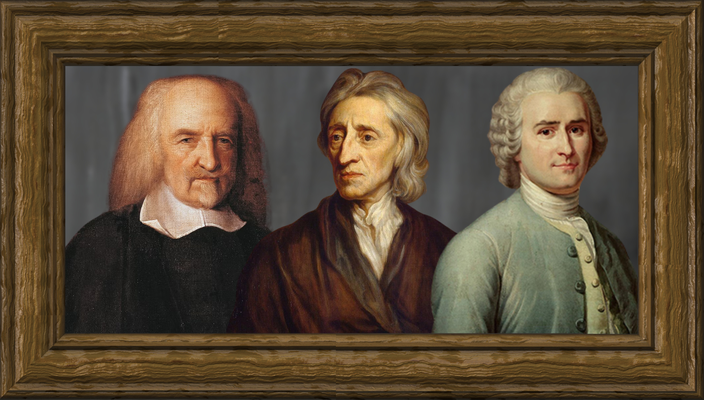

Entre os principais autores da doutrina contratualista estão Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Samuel Pufendorf, com sua doutrina do duplo contrato.

3.3.1. Doutrina contratualista de Thomas Hobbes

Thomas Hobbes, filósofo empirista inglês, nasceu em 1588 na cidade de Westport. Em 1642, publicou a obra De Cive, e, em 1651, lançou em Londres O Leviatã, um trabalho de extrema importância para os estudos sobre o Estado.

Hobbes distingue o estado natural do estado político. No estado natural, o poder de cada indivíduo é medido por sua força efetiva, ou seja, o mais forte impõe sua vontade sobre o mais fraco. Nesse contexto, Hobbes formula sua famosa máxima: "o homem é lobo do próprio homem" (homo homini lupus). Ele argumenta que o homem não é sociável por natureza, mas apenas por acidente, buscando a convivência social para preservar sua integridade.

O Leviatã é um monstro bíblico mencionado no Livro de Jó, simbolizando o caos e a força descomunal.

Para Hobbes, o homem não é um ser social por natureza. Sua sociabilidade é imposta pela necessidade de segurança, uma vez que apenas o Estado pode garantir sua liberdade e integridade.

No estado de natureza, o homem resolveu criar, artificialmente, a instituição do governo. Nesse estado, ele não busca apenas satisfazer sua natureza, mas também é movido pela vaidade. Ao ofender e tentar se sobrepor ao outro, desperta nele um sentimento de vingança, criando um círculo vicioso que perpetua mazelas para a própria humanidade.

Trata-se de um estado infeliz, pois o homem deseja a submissão do outro, e não sua morte. Se o outro morrer, cessará o prazer de demonstrar poder — uma visão que já antecipa traços do pensamento hegeliano.

3.3.2. Doutrina contratualista de John Locke

Nascido em 1632, na cidade de Wrington, sudoeste da Inglaterra, e filho de burgueses comerciantes, Locke viveu em um período conturbado da história inglesa, marcado pela Revolução Gloriosa de 1688-1689. É relevante destacar que suas ideias tiveram um papel fundamental no desenrolar desse evento.

Locke segue a doutrina contratualista de Hobbes, porém discorda do absolutismo. Em sua obra, refuta, por meio da escrita, a tese do cientista político Robert Filmer no Primeiro Tratado e no Segundo Tratado. Filmer defendia o absolutismo em sua obra O Patriarca, argumentando que suas origens remontam a Adão e Eva. Locke, por sua vez, afirma que não existe nenhum direito que conceda a Adão ou Eva qualquer autoridade sobre o mundo.

Segundo Locke, no estado de natureza todos são iguais e subordinados apenas às regras divinas. Ele defende que qualquer indivíduo pode punir uma transgressão sofrida, buscando a reparação dos danos.

Locke critica veementemente o absolutismo, afirmando que é melhor viver em estado de natureza, onde todos são iguais, do que sob um governo absolutista. Dessa forma, os homens decidem viver em sociedade por consentimento próprio.

No estado de natureza, os indivíduos possuem direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a propriedade.

3.3.3. Doutrina contratualista de Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712, na cidade de Genebra, Suíça. Sua mãe faleceu pouco tempo após seu nascimento, fato que marcou profundamente sua vida.

Rousseau defende que determinadas capacidades do homem só podem ser desenvolvidas em uma comunidade política baseada em princípios democráticos. Sua reflexão crítica sobre as doutrinas contratualistas anteriores (Hobbes e Locke) é apresentada em sua obra Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens.

Para Rousseau, o contrato social é um processo essencial para a humanização, pois, onde antes havia homens astutos e egoístas, passam a existir patriotas e cidadãos.

A vontade geral tem como objetivo o bem comum e é inalienável e indivisível.

O Estado rousseauniano é um Estado de liberdade e justiça, que garante a cada indivíduo seus direitos, conforme a própria natureza do poder político e seu exercício democrático.

4. A formação do Estado Moderno

Até os séculos finais da Idade Média, não existiam Estados com poder centralizado sob o comando de um rei. O que se via eram diversos reinos nos quais o poder político estava dividido entre os senhores feudais e as comunas, cidades que conquistaram sua autonomia por meio de rebeliões ou cartas régias.

Podemos, então, definir o mundo dessa época como uma colcha de retalhos, em que cada pequeno fragmento correspondia a um reino independente. Todavia, nos séculos finais da Idade Média, uma série de fatores ligados à crise do feudalismo contribuiu para a formação das monarquias nacionais e, concomitantemente, para o fortalecimento do poder real.

Entre esses fatores, destacam-se o progressivo fim da servidão, a produção agrícola voltada para o comércio, as revoltas camponesas e o desenvolvimento do comércio.

No entanto, a centralização política não ocorreu de forma pacífica. Grupos interessados em manter o poder, como os senhores feudais e os administradores das comunas, lutaram até o último momento para preservá-lo.

Setores da burguesia e da nobreza apoiavam o fortalecimento da autoridade real. Esse objetivo visava à melhoria das estradas e da segurança pública, pois assaltos a viajantes eram comuns, até mesmo dentro do próprio reino. Além disso, buscava-se a criação de leis, a padronização da moeda e o fortalecimento do comércio.

Assim, surge o Estado Moderno, que se contrapõe a duas peculiaridades medievais: o regionalismo político e o universalismo religioso.

O Estado Moderno rompe, então, com essas características, dando origem a novos sistemas. A suserania cede lugar à soberania; cria-se uma estrutura burocrática administrativa; estabelecem-se leis gerais e um sistema tributário; definem-se um idioma nacional e uma moeda unificada; além disso, forma-se uma força militar para proteger e manter a soberania nacional e a ordem.

Essa era a situação da Europa no período do surgimento do Estado Moderno, cuja primeira manifestação foi o Estado Absolutista — tema que abordaremos adiante.

5. O Estado Absolutista

O Estado Absolutista, ou Absolutismo Monárquico, surge com a concentração de poderes nas mãos dos reis, resultado da consolidação do Estado Moderno, conforme vimos anteriormente.

Os Estados Absolutistas possuem como características o poder absoluto e ilimitado nas mãos do rei, um poder considerado divino, conforme defendido pelas doutrinas de importantes teóricos, como Jean Bodin e Jacques Bossuet.

Entre os teóricos que defenderam o absolutismo, destacam-se os já mencionados Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet e Jean Bodin. Este último, em sua obra, defende o conceito de soberano perpétuo e absoluto, cuja autoridade é fruto da vontade divina. Bodin sustentava que o rei deveria possuir poder supremo sobre os súditos, respeitando apenas o direito de propriedade deles.

Entre os mais importantes Estados Absolutistas, destacam-se Portugal, França, Itália e Inglaterra.

Entre os eventos que contribuíram para a queda do absolutismo, destacam-se a Revolução Gloriosa (1688-1689) na Inglaterra, o surgimento do Iluminismo e a Revolução Francesa (1789).

Esses importantes acontecimentos históricos marcaram a derrocada do Estado Absolutista e o início do Estado Liberal.

6. O Estado Liberal

O declínio do Estado Absolutista decorreu de uma reconfiguração da ordem mundial, impulsionada por eventos históricos de grande importância, como a Revolução Gloriosa, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Nesse contexto, surge o Estado Liberal, que combatia frontalmente os ideais absolutistas.

O Estado Absolutista estava impregnado de características religiosas, como o culto teocêntrico e o poder absoluto do monarca, que era considerado o representante de Deus na Terra. Sua vontade era incontestável.

O Absolutismo sufocou a sociedade por meio da força e do arbítrio real.

Desse modo, com a evolução do pensamento humanista, sustentado pelo Iluminismo e pela Enciclopédia, o giro antropocêntrico e o espírito revolucionário da época, surge o Estado Liberal, imbuído dos ideais da Revolução Francesa e de seu sustentáculo: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

Os dois primeiros princípios, Liberdade e Igualdade, formam a base do pensamento da sociedade liberal.

O homem buscava espaço para se desenvolver e liberdade para viver e produzir. Para isso, era necessário o distanciamento da máquina estatal. O crescimento do comércio, impulsionado pelos efeitos da Revolução Industrial, incentivava a atividade mercantil.

O Estado, portanto, deveria interferir minimamente nas relações sociais. Embora fosse considerado um mal, era um mal necessário.

Sua interferência deveria se restringir a poucos setores da vida social. O principal objetivo do Estado Liberal era, justamente, limitar o poder.

É importante ressaltar que o Estado Liberal não é um Estado anárquico. Embora sua interferência seja mínima, ela existe, ao contrário da anarquia, que prega o desaparecimento do poder público.

O Estado Liberal tem como objetivo garantir a liberdade dos modernos, compreendida como liberdade negativa, de acordo com a clássica distinção de Benjamin Constant.

A racionalidade dessa limitação do poder do Estado fundamenta-se na doutrina dos direitos humanos, considerados direitos inatos do homem, que não podem ser violados pelos governantes. Por serem naturais, esses direitos não podem ser revogados pelos homens. Como afirma Norberto Bobbio: "não precisam estar fundamentados em pesquisa empírica ou histórica".

Como visto, o problema do liberalismo é a limitação do poder, que ocorre em dois ângulos: nos poderes e nas funções do Estado.

A limitação do poder do Estado ocorre por meio de instituições e regras gerais, esculpidas constitucionalmente, que devem estar em conformidade com os direitos fundamentais.

A limitação das funções do Estado ocorre por meio da separação de poderes, que podem se fiscalizar mutuamente, equilibrando a estrutura social. Nenhum dos três poderes — Legislativo, Executivo e Judiciário — possui supremacia sobre os outros. Todos têm a mesma importância na dinâmica do poder público.

Com essa limitação do poder do Estado Liberal, qual seria, então, seu papel?

Segundo a visão clássica de Adam Smith, caberia ao Estado apenas prover a segurança interna e externa, além de executar obras que não fossem realizadas pelos particulares.

O controle da economia por uma minoria, a Quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929 — causada pelo aumento substancial da oferta, simultaneamente à redução da demanda, gerando descrença no capitalismo, um dos pilares do Estado Liberal — e o crescimento significativo da ex-URSS resultaram em um ceticismo generalizado sobre a livre-iniciativa irrestrita do Estado Liberal, impulsionando o surgimento e a expansão do Estado Socialista.

7. O Estado Socialista

A Queda da Bolsa de Nova Iorque em 1929, a ocorrência da Revolução Russa — primeira tentativa de implementação das ideias de Karl Marx — e o intenso questionamento ao sistema capitalista propiciaram a decadência do Estado Liberal, abrindo caminho para a ascensão do Estado Socialista.

Assim, surgia uma alternativa ao capitalismo, amplamente contestado pelas camadas menos favorecidas da sociedade.

O modelo liberal, que proporcionou liberdade irrestrita ao crescimento capitalista, passou a ser amplamente questionado, o que fortaleceu ainda mais os ideais do Estado Socialista. Um exemplo marcante desse cenário foi a Revolução Russa de 1917, que transferiu os meios de produção dos particulares para o Estado.

O Socialismo surge, principalmente, como reação às consequências da Revolução Industrial e seus impactos sobre a classe operária. A tecnologia emergente desse período impulsionou o aumento da produção.

As relações humanas se modificaram. A tradicional relação entre mestre e aprendiz foi substituída pela livre contratação e demissão, eliminando o longo processo de treinamento dos empregados.

Assim, a percepção do tempo também foi alterada. Além disso, houve um expressivo aumento populacional, ampliação da jornada de trabalho, exploração do trabalho infantil e o surgimento de novas doenças laborais.

A infraestrutura da sociedade não acompanhava o acelerado desenvolvimento e o crescimento populacional.

No campo jurídico, o Direito não conseguia acompanhar o desenvolvimento social, deixando diversas relações sem amparo normativo.

Surge, assim, o que a Sociologia denomina anomia: uma situação de vazio normativo, que acarretou um crescimento alarmante nos índices de tabagismo, alcoolismo e suicídio.

No âmbito profissional, iniciaram-se greves e manifestações em prol de melhores condições de trabalho. Máquinas foram destruídas, indústrias incendiadas, e, por parte dos empregadores, houve episódios de repressão, resultando em mortes e tortura.

A dinâmica social estava transformada. Enquanto o progresso avançava, a desigualdade persistia: a classe dominante lutava para manter seus privilégios, enquanto a classe trabalhadora reivindicava direitos e buscava mudar a realidade social.

Diante desse cenário, surgem as doutrinas socialistas, cujos pilares incluem a estatização dos meios de produção e a justiça distributiva. Além disso, o Estado Socialista adota um caráter paternalista, no qual decisões são impostas por uma autoridade central e a população deve segui-las.

Essas doutrinas propunham uma inversão na ordem social, conforme expressa a célebre passagem do Manifesto Comunista: "A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história da luta de classes."

A união do proletariado contra a classe dominante era considerada essencial. Nesse contexto, destaca-se um fato histórico de grande importância: a Comuna de Paris, ocorrida em 1870, um movimento de insurreição operária.

Entre as medidas adotadas pela Comuna de Paris estavam a entrega das fábricas abandonadas pelos empresários a cooperativas formadas por seus operários, a separação entre Estado e Igreja, a abolição do Exército — substituído por uma população civil armada — e a extinção do sistema de separação de poderes, dando lugar ao modelo de comunas ou conselhos.

Vale destacar que todos os cargos públicos, inclusive os da magistratura, eram preenchidos por meio de eleições.

Karl Marx interpretou a Comuna de Paris como o desmantelamento do Estado burguês. Para ele, tratava-se do testemunho de uma insurreição operária vitoriosa, apesar de sua curta duração.

O Estado Socialista surge para promover o crescimento econômico do país, ao mesmo tempo em que busca garantir a proteção individual dos cidadãos.

Esse modelo estatal também encontrou respaldo no plano doutrinário econômico, especialmente por meio da teoria keynesiana, desenvolvida por John Maynard Keynes, que defendia o intervencionismo do Estado na economia.

Diversos Estados adotaram o sistema socialista, como a China, a Rússia, os países do Leste Europeu e Cuba. Enquanto alguns não conseguiram se sustentar, outros permanecem socialistas, e alguns enfrentam crises.

Todavia, o socialismo sempre gerará debates acalorados, despertando tanto apoio fervoroso quanto forte oposição.

No Estado Socialista, o foco está na coletividade, e não no indivíduo. Esse é um dos aspectos que impedem sua compatibilidade com o atual Estado Democrático de Direito.

O Estado Democrático de Direito tem como foco cada indivíduo em si, e não apenas o grupo, como almejava o Estado Socialista. Embora a coletividade seja relevante, o indivíduo ainda é considerado mais importante.

8. O Estado Democrático de Direito

Por fim, chegamos ao atual Estado Democrático de Direito, instituído na Constituição da República Federativa do Brasil. Seu artigo 1º estabelece: "A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos...".

Sem a pretensão de aprofundar a análise sobre ele, o que demandaria um tratado extenso e fugiria à proposta deste artigo, utilizaremos estas poucas linhas para compreender a ideia de Estado Democrático de Direito.

Recorreremos à teoria discursiva de Jürgen Habermas, fundamental para a compreensão e o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito.

Para isso, é necessário definir, ainda que de forma sucinta, o que é o Estado Democrático de Direito.

O Estado Democrático de Direito pode ser definido como aquele constituído por um conjunto de regras jurídicas selecionadas de forma democrática e discursiva. Trata-se de um modelo estatal que assegura a igualdade inclusiva e a preservação de todos os direitos fundamentais da pessoa humana.

Campos de concentração, regimes de exceção e ditaduras militares transformaram o horizonte do mundo democrático.

Os regimes totalitários e socialistas não conseguiram proteger o indivíduo, tampouco se mostraram uma alternativa viável para o desenvolvimento humano, político, jurídico e social.

O Estado Democrático de Direito surge para possibilitar que todos os cidadãos, indistintamente, possam, por meio da linguagem — elemento essencial para a política e, sobretudo, para a filosofia contemporânea —, expor ideias, debater e eleger regras que definam os novos contornos da sociedade.

Atualmente, não se compreende mais a identidade entre ordem normativa e ordem natural, como se acreditava no mundo antigo.

Assim, as regras jurídicas que moldam o mundo não são inerentes à natureza, mas fruto do consenso e da vontade humana. Daí a relevância da teoria habermasiana e do Estado Democrático de Direito, ambos alinhados na construção de uma nova sociedade, voltada para a inclusão do outro.

O Estado Democrático de Direito tem como princípio fundamental a dignidade humana, buscando garantir liberdade e igualdade a todos. No entanto, trata-se de uma igualdade que respeita as diferenças; busca incluir todos, sem distinção de sexo, escolaridade, orientação sexual ou religião.

Todos são importantes, pois participam democraticamente da construção de uma sociedade melhor — uma sociedade sem discriminação, aberta a novas ideias e pautada no respeito ao outro. Isso só será possível por meio da total observância aos direitos fundamentais do ser humano. Apenas assim poderemos extirpar de nossa história regimes que nunca deveriam ter existido: regimes ditatoriais, excludentes e intolerantes!

O Estado Democrático de Direito é uma conquista da humanidade, obtida por meio de lutas marcadas por sangue, sofrimento e tristeza.

Por isso, o Estado Democrático de Direito se consolida ao romper com toda ordem arbitrária e tendenciosa, buscando efetivamente construir uma sociedade mais justa, onde haja inclusão, desenvolvimento humano e social, além de promover felicidade, prosperidade, liberdade e igualdade para todos.

Bibliografia

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do estado e ciência política. São Paulo: Saraiva, 2002.

BONAVIDES, Paulo. Teoria do estado. 3ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001.

GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

ROBERT, Cinthia; MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Teoria do estado, democracia e poder local. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.