INTRODUÇÃO

O Direito à Educação somente prospera no seio democrático, uma vez que não há educação sem liberdade. Em outro cenário político e cultural, que não seja democrático, vigoram as regras da exceção e do arbítrio, como formatura de um verdadeiro Estado de Exceção, em que as mentes e as consciências são amalgamadas por condicionamentos que levam ao adestramento da própria capacidade cognitiva e analítica. Simplesmente, porque não há ciência sem crítica e nem educação sem liberdade.

No Brasil, a democracia ressurgiu e se afirmou com o Estado Democrático de Direito sob a guarda da Constituição Federal de 1988 e, por isso, é nesses moldes em que se deve apurar a hermenêutica constitucional democrática acerca dos artigos 205 e 206 da CF/88. Toda ação executiva, legislativa ou judicial que não se alinhe a esta hermenêutica constitucional democrática se encontra sob a mesma conotação de excepcio. No texto será tratado o fenômeno político denominado por ora processo de adaptação ou ainda reformulação constitucional que, na verdade, constitui-se de uma prática antiga: o Cesarismo Constitucional ou Cesarismo Plebiscitário e que é composto por reformulações constitucionais, ao sabor do realismo político, que impõem a forma sobre o conteúdo e modificam a qualidade, o oposto do que pretende o Poder Constituinte originário.

Pela imposição de profunda mudança na quantidade do realismo político, transforma-se a espécie pela mutação do gênero. A investigação é de caráter conceitual, exploratória e de análise conjuntural. Como se perfaz um período em que ainda estamos vivenciando as experiências de “politização do Judiciário”, como efeito longa manus do realismo político – especialmente no condão do Poder Executivo –, os resultados iniciais demonstram graves distorções das funções republicanas no que tange ao Estado de Direito: sem clara divisão de poderes, não há sobrevida aos direitos fundamentais.

É com este propósito que se apresenta este parecer consubstanciado, em que se utilizou a metodologia de “um estudo de caso”, para demonstrar quanto um episódio pode ser muito revelador das condições que afetam o contexto global. O resultado auferido é um ensaio monográfico em defesa da Constituição Federal de 1988 (aqui denominada de Carta Política) e do Estado Democrático de Direito. Para efeito didático, a monografia está dividida em duas partes: I – Do Corpus Teórico; II – A Legislação Democrática. Trata-se, enfim, de uma monografia político-jurídica em defesa da liberdade de cátedra.

Do relato do caso

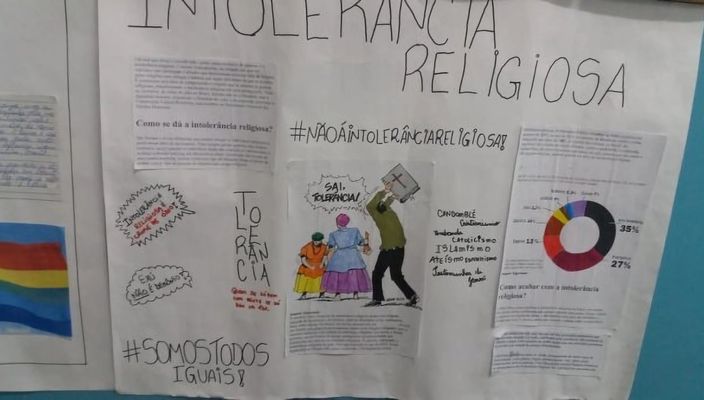

Na EMEB Carmine Botta, como trabalho pedagógico, uma professora pediu a seus alunos que criassem cartazes ilustrativos para abordar o tema "Intolerância Religiosa". Os alunos criaram cartazes que mostram a realidade nua e crua, ou seja, mostraram a discriminação sofrida por parte de pessoas de religiões afro-brasileiras e de pessoas LGBTs. No entanto, isso virou polêmica para alguns pais evangélicos que fizeram essas imagens circularem nas redes sociais. Isto virou repercussão entre nossos vereadores evangélicos. Em seguida, professores e a coordenação pedagógica foram sabatinados por jornalistas e vereadores.

A fim de se situar o grave atentado exibido na EMEB Carmine Botta, avaliaremos, inicialmente, o que se pretende por Estado Democrático de Direito, sob a marca indelével de se notabilizar enquanto Carta Política.

1. DO CORPUS TEÓRICO

DA CARTA POLÍTICA

A Carta Política (Constituição = Carta Magna), como confluência da Política com o direito reconhecido (emancipador), seria o viés ontológico de direcionamento equilibrado do social. (Seria, porque a modernidade não é consagrada pelas suas tradições). Seria ou é quando o direito é equilíbrio: maturidade e parcimônia que levam à justiça.

Com objetivo de construção de uma racionalidade jurídica, a justiça é a balança equilibrada do direito. Portanto, para a real efetividade, atualização, de justiça construída, o direito é isonomia e equidade. Se a isonomia deve “tratar os iguais, igualmente”, a equidade equilibra as coisas ao “tratar os desiguais, desigualmente”. O discrímen do direito à igualdade (MELLO, 2005) força uma discriminação positiva, equilibrando os pratos da balança entre fracos e fortes.

Há, assim, na ação do discrímen, um nivelamento das relações sociais injustas, a fim de que a dialética entre igualdade e liberdade não se resolva na síntese da exclusão. Por sua vez, isto impõe outro ethos (costumes, valores), outra cultura, mas igualmente outra Ética. Sob este preceito atuam os Princípios Gerais do Direito, desde a formação romana do Direito Ocidental, entre civilidade e urbanidade (CÍCERO, s/d).

Este é o foro privilegiado da Política, em que os segredos da Ética, da prudência, do bom senso, enveredam-se pelo cidadão: o sujeito de direitos que só se personifica em identidade como ser social. Do egoísmo, hedonismo, cinismo, transforma-se o ser social em intersubjetividade, solidariedade, porque já é sabedor que a “expectativa do direito” não se faz sem esperança. Como se o direito líquido e certo requeresse a concretude ética. Mas, lembremo-nos sempre: ser honesto é uma obrigação, não uma virtude.

Precisamos elevar a consciência pública do direito (por óbvio, ética), a fim de levar o direito social – negado às ruas (Ágora) – para os fóruns adequados da política e do direito institucionalizados. Para quem dedica-se a estudar o Direito Constitucional – notadamente o encontro entre a Teoria Política, a Teoria do Estado e a Teoria Constitucional – este é o ponto de reflexão, de conexão, que permite avaliar a Constituição como Carta Política: superior em história, profundidade epistemológica e lógica jurídica ao ideário de Lei Maior.

Aliás, onde estão em nós a cidadania e o Princípio da Solidariedade que inauguram nossa Constituição Federal de 1988?

Enfim, este também não é o ensinamento de alguns dos maiores juristas dos séculos XX e XXI, como Bobbio (1992), Häberle (2016), Canotilho (1999)?

Por fim, cabe dizer que o direito que preserva a Ética e tem na Ontologia um eficaz remédio jurídico é portador da prevenção. Por isso é um eficaz remédio jurídico (um pharmakon) que evita a necessidade de haver socorro da Oncologia: as doenças sociais na modernidade são inevitáveis; mas, acautelando-nos, podemos tratar os males desde o início, quando ainda é possível. Esta é a ideia da salus publica. Na dosagem certa, com prudência, podemos “viralizar” a atenção e a consciência que antes só viam o vírus do malfeito. O direito é um ser vivo feito de carne e osso da história. Quando se perde de vista a Ontologia – o remédio do conhecimento – apelamos para a Oncologia, porque não são poucas as enfermidades sociais que vicejam em nossos dias.

Da Constitucionalização da Política

A análise das constituições deve ser aprofundada nos pontos em que o Texto Legal permita a passagem da democracia aos regimes de exceção; especialmente quando visualizados no bojo do caráter educativo dos Textos Constitucionais. Porém, o legislador é o ser-político e, neste caso, a hermenêutica constitucional é obra da Política, ou seja, tanto será incidente do cesarismo quanto poderá ser mais pública: quando se tratar de uma sociedade aberta (Häberle, 2008)1. A própria Constituição – coincidindo com o papel do legislador sob o Poder Constituinte Originário – decorre (e é instrumental) da dominação racional-legal advinda do próprio poder de legislar sobre consensos e coerções: “...o poder legislativo máximo reside no pessoal estatal (funcionários eleitos e de carreira), que têm à disposição as forças coercivas legais do Estado” (GRAMSCI, 2000, p. 302. – grifo nosso).

De tal modo que “desvelar, revelar” os fatos obscuros da atividade política é o único meio (método) possível à educação do povo. Trata-se do método do realismo revelador das estranhas (entranhas) do poder. Para “ler” o nosso Dreyfus temos de “ensinar” Maquiavel. Somente assim, no cenário político, será realista o apontamento dos tipos de cesarismos alocados. Alguns estão para a repressão moral do processo civilizatório, enquanto outros podem fortalecer a Carta Política.

Quando a atividade política se aproxima da Carta Política, há uma legalidade progressista que acentua os níveis ou padrões civilizatórios. Do contrário, o cesarismo regressivo é repressivo – no que também revela um dos efeitos de exceptio.

A Constituição é, portanto, para G., mais que uma norma fundamental e imutável, um texto que reflete as relações de força dentro de um Estado [...] Essa “historização” das Constituições acompanha de perto o relevo dado aos mecanismos jurídicos que são a base dos textos constitucionais [...] Por testemunhos dos companheiros de prisão sabemos que G., por volta do fim de 1930, sustenta a necessidade de uma Constituinte democrático-republicana como fase intermediária do fascismo ao socialismo (LIGUORI; VOZA, 2017, p. 144-145)2.

A disciplina anteposta pela exceção – no cenário interposto pelo cesarismo regressivo – é, por natureza, extrínseca; então, falta-lhe a legitimidade apontada inclusive por Benjamin (1987, p. 225-6). Qual é a premissa da disciplina (Garantia de Lei e Ordem do capital?) nos atos de força, são progressistas e populares ou se põem a júdice da conservação do capital? Esta resposta se ajusta na Carta Política, como idealidade, mas sucumbe facilmente no realismo político. Por isso, é necessário recorrer ao julgamento realista. Neste julgamento, a forma-Estado precisa ser avaliada com seriedade, inclusive porque o bonapartismo soft (LOSURDO, 2004), é mais elevado (elaborado) do que os atos de guerra que se vê na soberania de conquista. A luta legislativa é um fato real, em todas as formas de cesarismo, a exemplo de Dreyfus ou do Federalista, entre a liberdade e a luta contra as máfias da política3, quer sejam a favor desses mesmos pecados.

Força Normativa Democrática da Carta Política de 1988

Esta vinculação entre direito e democracia equivale à natureza jurídica da Carta Política. A natureza política é a própria Polis, a Política, o espaço público (e privado) de manifestação individual e coletiva, não-excludente, em que se forma o animal político em seu "fazer-política". A verdadeira Política de inclusão, de afirmação do ser político que assim se socializa. Portanto, se a Política inclui, a natureza jurídica da Carta Política não pode ser diferente. Sua natureza jurídica deve incluir, como direito positivo, os discursos e as práticas emancipatórias de todo "fazer-política" democrático. Esta é a primeira fase - afirmar constitucionalmente apenas direitos democráticos -, digamos assim, para que se inicie a base conceitual da Carta Política.

Em seguida, como Força Normativa, a Constituição (como Carta Política) deve se servir integralmente do Princípio do Império da Lei, a fim de que a democracia inclusiva (portanto, popular) seja jurídica e fática. Construindo-se pilares jurídicos e culturais (inclusivos e participativos) para que a própria Constituição Democrática possa ser implementada, aprofundada e defendida com vigor. Como uma virtus democrática da salus publica (virtù).

De tal modo, se bem reconhecermos que o direito democrático é de sua essência, isto é, fundamental à Constituição, logo entenderemos que os direitos humanos fundamentais têm exatamente a mesma correspondência para a "melhor virtude" da Carta Política.

Portanto, a Constituição Democrática, como Império da Lei democrática, efetiva-se tão logo se tenha um Estado Material de Direito, em que seja de legítimo direito a materialização mais profunda da democracia.

Neste sentido, a Carta Política é radical, indo às extremidades mais profundas das raízes democráticas: em que o animal político se torna sujeito de direitos, na transformação do dissenso em consenso regulado pelo direito.

Por fim, a Força Normativa Democrática da Constituição corrobora com o escopo da democracia inclusiva, e que tem por razão inicial o direito legitimado pelo processo civilizatório. Pois, só há civilização onde prospera a humanização. Do contrário, afirma-se a razão instrumental do mesmo direito que sustenta as constituições não democráticas.

Trata-se de uma natureza jurídica que se constrói politicamente; do dissenso democrático (que exclui de per si a intolerância à democracia) ao consenso legítimo do direito. O Estado de Direito Democrático de Terceira Geração é a forma estatal condizente com a Carta Política. Porque é a forma-Estado em que o presente resolve democraticamente as heranças do passado (Modernidade Tardia) e prospecta o futuro. É a forma política em que cultura e teleologia têm planos comuns.

É a maneira político-jurídica de o presente repelir a miséria humana provocada pelo capital predatório articulando-se com uma educação para o futuro: uma educação crítica e permanente na busca pelo conhecimento científico e tecnológico transformador do presente. É um tipo de Estado que não se contenta com o que se tem, ainda que seja um programa por realizar.

A Carta Política, então, lhe cabe como farol e obrigação de fazer e de zelar. Neste aspecto, a Carta Política é (nomologicamente) um "fazer-sendo", pois é a partir do "fazer-política" democrático que se garante e se aprofunda, concomitantemente, a Política, reserva institucional da Carta Política - como provedora de legitimidade ao direito democrático.

Assim, sob a Carta Política, o direito, a política democrática e a teleologia estão articulados na forma do Estado de Direito Democrático de Terceira Geração - tanto em termos da Razão de Estado, redesignada pela cultura democrática, quanto pelo Império da Lei (Estado de Direito) que emana com vigor da Força Normativa Democrática da Carta Política.

Em 2018 comemora-se trinta anos da Constituição Federal, apelidada de “Constituição Cidadã”, pois tem uma condição promotora da cidadania, com foco na identificação, defesa e promoção dos direitos fundamentais individuais e sociais. De natureza jurídica programática – construir e fortalecer a cidadania no bojo do Processo Civilizatório, vale dizer, com respeito integral aos direitos humanos – a Constituição Federal de 1988 alinha-se à propugnada Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, declaração de direitos que, também em 2018, celebra 70 anos de orientação ética ao convívio humano social. Esta tendência já vinha expressa em outras constituições pelo mundo. A Constituição de Bonn, da Alemanha de 1949, pós-regime nazifascista, pactuou o Princípio Democrático, apontando que qualquer ação do Executivo ou do Legislativo que ferir a democracia será considerada crime. A Constituição Iugoslava (1953), seguida das constituições Portuguesa (1976) e Espanhola (1978), reafirmou os compromissos do Estado Social como caminho salutar de convívio ético e civilizatório, obrigando-se ao Poder Público patrocinar meios e mecanismos necessários e eficazes ao descortínio de formas incrementadas de sociabilidade. Portanto, a Constituição é algo específico. Na modernidade clássica, do Estado Moderno até fins do Estado Social nas décadas de 60-70, o Estado de Direito transbordou valores que deveriam assegurar a inviolabilidade dos direitos fundamentais:

O Estado de Direito transporta princípios e valores materiais razoáveis para uma ordem humana de justiça e de paz. São eles: a liberdade do indivíduo, a segurança individual e coletiva, a responsabilidade e responsabilização dos titulares do poder, a igualdade de todos os cidadãos e a proibição de discriminação de indivíduos e grupos [...] e competências que permitam falar de um poder democrático, de uma soberania popular, de uma representação política, de uma separação de poderes, de fins e tarefas do Estado [...] Trata-se: (1) de um Estado de direito; (2) de um Estado constitucional; (3) de um Estado democrático; (4) de um Estado social; (5) de um Estado ambiental (CANOTILHO, 1999, p. 21-22 – grifo nosso).

De acordo com José Afonso da Silva (1991), os princípios constitucionais em que se assenta o Estado Democrático de Direito, no Brasil, podem ser assim resumidos:

a) princípio da constitucionalidade, que exprime, em primeiro lugar, que o Estado Democrático de Direito se funda na legitimidade de uma Constituição rígida4, emanada da vontade popular, que, dotada de supremacia, vincule todos os poderes e os atos deles provenientes, como a garantia de atuação livre de regras da jurisdição constitucional;

b) princípio democrático que, nos termos da Constituição, há de constituir uma democracia representativa e participativa, pluralista, e que seja a garantia geral da vigência e eficácia dos direitos fundamentais (art. 1º);

c) sistema de direitos fundamentais que compreende os individuais, coletivos, sociais e culturais (títs. II, VII e VIII);

d) princípio da justiça social referido no art. 170, caput, e no art. 193, como princípio da ordem econômica e da ordem social5 (...);

e) princípio da igualdade (art 5º, caput, e I);

f) princípio da divisão de poderes (art. 2º) e da independência do juiz (art. 95);

g) princípio da legalidade (art. 5º, II); h) princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI a LXXIII) (SILVA, 1991, p. 108).

Teremos a oportunidade de analisar daqui para frente, especialmente nas duas últimas partes, o fato de que o modelo nunca enfrentou uma crise conceitual, teórica, nem no Brasil, nem em Portugal. Pois trata-se, isto sim, de uma profunda crise econômica, social e política que assola principalmente os países pobres ou em desenvolvimento. Para outros autores, a dinâmica ou os marcos históricos que conformam o Estado Democrático de Direito no pós-guerra, no entanto, podem ser outras, como salienta Jorge Miranda (1997). São quatro as linhas de força dominantes na sequência imediata das duas guerras mundiais.

- O aparecimento e, depois, o desaparecimento de regimes autoritários e totalitários de diversas inspirações;

- A emancipação dos povos coloniais, com a distribuição agora de toda a Humanidade por Estados – por Estados moldados pelo tipo europeu, embora com sistemas político-constitucionais bem diferentes;

- A organização da comunidade internacional e a proteção internacional dos direitos do homem (MIRANDA, 1997, p. 90-91 – grifo nosso).

Porém, mesmo que Jorge Miranda (1990) ressalte outros aspectos dessa profunda transformação pela qual passou o Estado ao longo do século XX – como a luta pela emancipação dos povos coloniais, além da resposta dada aos regimes autoritários e a prevalência dos direitos humanos.

Konrad Hesse e a força da Constituição legítima

Em resumo preliminar: a Constituição tem força normativa em sua eficácia; é contributo precípuo na definição de direitos e deveres (o ser e o dever-se); deve ser enxuta, com resguardo aos direitos fundamentais e normativas de organização administrativa do Poder Político. A Constituição deve seu primado ao Princípio da Ótima Concretização da Norma Constitucional; a interpretação constitucional não deve se render ao realismo político; as reformas constitucionais constantes retiram sua pretensão de validade; a efetivação da força normativa constitucional constitui-se na meta primeira do Direito Constitucional6 a fim de que não se convertam as questões jurídicas (Rechtsfragen) e, a própria Constituição, em desvio de questões de poder (Macht Fragen); a tarefa de preservar a “vontade de Constituição” cabe a todos nós.

Em síntese, pode-se afirmar:

[...] a Constituição jurídica está condicionada pela realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. A pretensão de eficácia da Constituição somente pode ser realizada se se levar em conta essa realidade. A constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma dada realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e social. As possibilidades, mas também os limites da força normativa da Constituição resultam da correlação entre ser (Sein) e dever ser (Sollen) [...] A Constituição jurídica não significa simples pedaço de papel, tal como caracterizada por Lassale. Ela não se afigura “impotente para dominar, efetivamente, a distribuição de poder”, tal como ensinado por Georg Jellinek e como, hodiernamente, divulgado por um naturalismo e sociologismo que se pretende cético (HESSE, 1991, p. 24-25).

Aqui se combinam três fases, elementos ou gerações operativas em prol da Vontade de Constituição: realçar, despertar e preservar a força normativa da Constituição. O que força e garante uma Constituição legítima e democrática é um rol de pré-requisitos políticos, normativo-constitucionais, ontológicos e teleológicos. Este é o caso específico do Princípio da Ótima Concretização da Norma – pari passu à regra da “bilateralidade da norma jurídica”, como autocontenção do Poder Político (MALBERG,2001)

A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na realidade [...] A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser [...] Essa vontade de Constituição origina-se de três vertentes diversas. Baseia-se na compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. Reside, igualmente, na compreensão de que essa ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante processo de legitimação). Assenta-se também na consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem o concurso da vontade humana [...] Abstraídas as disposições de índole técnico-organizatória, ela deve limitar-se, se possível, ao estabelecimento de alguns poucos princípios fundamentais [...] Finalmente, a Constituição não deve assentar-se numa estrutura unilateral, se quiser preservar a sua força normativa num mundo em processo de permanente mudança político-social [...] A frequência das reformas constitucionais abala a confiança na sua inquebrantabilidade, debilitando a sua força normativa [...] A interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima concretização da norma (Gebot optimaler Verwirklichung der Norm) [...] A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada situação (ibid., p.14-23 – grifo nosso).

Por conseguinte, em suas relações com os administrados, a autoridade administrativa não deve somente abster-se de atuar contra legem senão que ademais está obrigada a atuar somente secundum legem, ou seja, em virtude das habilitações legais. Finalmente, o regime do Estado de Direito implica essencialmente que as regras limitantes que o Estado impôs a si mesmo, em interesse de seus súditos, poderão ser alegadas por estes da mesma maneira que se alega o direito, já que somente com esta condição terão de constituir, para o súdito, verdadeiro direito [...] O regime do Estado de Direito significa que não poderão impor-se aos cidadãos outras medidas administrativas, que não sejam aquelas que estejam autorizadas pela ordem jurídica vigente, e, por conseguinte, exige-se a subordinação da administração tanto aos regulamentos administrativos quanto às leis (MALBERG, 2001, p. 449-461 – tradução livre – grifo nosso).

A organização do poder mediante o direito é, assim, garantia de que o Princípio Democrático (CANOTILHO, s/d) não sucumbirá vítima do assim chamado “realismo político”, a exemplo da Constituição de Weimar (1919).

A resposta à indagação sobre se o futuro do nosso Estado é uma questão de poder ou um problema jurídico depende da preservação e do fortalecimento da força normativa da Constituição, bem como de seu pressuposto fundamental, a vontade de Constituição. Essa tarefa foi confiada a todos nós (HESSE, 1991, p. 32).

Dessa forma, concluímos que se trata de um real Estado Constitucional. Historicamente, confunde-se razoavelmente o Estado Constitucional à luta pelo direito. Em todo caso, há uma correspondência com a necessidade de se afirmar as garantias jurídicas na Constituição:

O Estado Constitucional implica um comprometimento do Estado administrador pelos órgãos legisladores, um “autocomprometimento do Estado”, e, como sua consequência, direito dos súditos contra o Estado como tal, “direitos subjetivos, públicos” (RADBRUCH, 1999, p. 167-168).

Estado Constitucional significa Estado assente numa Constituição reguladora tanto de toda a sua organização como da relação com os cidadãos e tendente à limitação do poder (MIRANDA, 2000, p. 86).

O Estado é organização. Desde meados do século XX, a estrutura estatal vem sofrendo embargos propriamente democráticos ao poder central, em que o Poder Político surge em correspondência à sociedade: “A organização estatal é aquele status renovado constantemente pelos seus membros, ao que se juntam organizadores e organizados” (HELLER, 1998, p. 301).

A Constituição tem de ser aporte (ético) e suporte (democrático) contra o arbítrio, o casuísmo e o oportunismo do realismo político, em face e em prol da defesa da Democracia, da sociabilidade política (Polis), da República e como evidente corolário de princípios que impeçam toda e qualquer possibilidade de regresso do processo civilizatório.

Se os pressupostos da força normativa encontrarem correspondência na Constituição, se as forças em condições de violá-la ou de alterá-la mostrarem-se dispostas a render-lhe homenagem, se, também em tempos difíceis, a Constituição lograr preservar sua força normativa, então ela configura verdadeira força viva e capaz de proteger a vida do Estado contra as desmedidas investidas do arbítrio (HESSE, 1991, p. 25).

Como Carta Política será freio moral-social diante das investidas do Cesarismo regressivo (Gramsci, 2000) com imbricação nos três poderes: Cesarismo de Estado. Destaque-se que “o cesarismo sempre expressa a solução ‘arbitrária’, confiada a uma grande personalidade, de uma situação histórico-política caracterizada por um equilíbrio de forças de perspectiva catastrófica, nem sempre tem o mesmo significado histórico” (GRAMSCI, 1980, p. 71).

DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Estado Democrático de Direito Social

Como prevê Canotilho (s/d), ainda deveremos continuar a ouvir das características do Estado Constitucional Democrático de Direito, como premissas para entendermos o andamento do Estado atual em boa parte do mundo. Canotilho (s/d) se ampara nos elementos de sua formação: a) domesticação do domínio e do poder político; b) ampliação da base dos direitos políticos. Além de duas razões subsequentes:

No entanto, ele continua a ser um modelo operacional se pretendermos salientar duas dimensões do Estado como comunidade juridicamente organizada: (1) o Estado é um esquema aceitável de racionalização institucional das sociedades modernas; (2) o Estado constitucional é uma tecnologia política de equilíbrio político-social através da qual se combateram dois “arbítrios” ligados a modelos anteriores, a saber: a autocracia absolutista do poder e os privilégios orgânico-corporativo medievais (CANOTILHO, s/d p. 90).

Porém, mesmo diante dessas observações, podemos dizer que no Brasil, mesmo no meio acadêmico e jurídico, o tema não recebeu tratamento adequado, que ultrapassasse os limites dos manuais: ninguém o estudou de fato. Entre o povo, nunca passou de palavrão – e este é apenas um traço da gravidade de nosso ensino. Enfim, o Estado Democrático de Direito não faz parte da cultura jurídica, não se enraizou com força de transformação, de mudança social.

A democracia e o Estado de Direito construídos no Ocidente, desde ao menos o Iluminismo, somente se reconhecem mediante dos Princípios Gerais do Direito e que podem ser sintetizados em: honeste vivere (viver honestamente), alterum non laedere (não prejudicar ao próximo), suum cuique tribuere (dar a cada um o que lhe pertence).

Os Princípios Gerais do Direito devem ser frisados porque, na República, o objetivo deve ser a Justiça7: neminem laedere (“não prejudicar ninguém”). Na República, a norma jurídica deve objetivar e promover o bem público, visto que o ordenamento jurídico resulta do Estado, mas igualmente expressa o aparelho estatal.

Para o entendimento clássico de República, em primeiro lugar, não se seguem os mandamentos do governo dos homens, o poder tende à personificação, à idolatria: no lugar do governante há um símbolo, constrói-se um ídolo e emblemas que devem ser cultuados, um ícone que não poderá ser julgado. No governo dos homens, o poder tende à concentração e à obscuridade, porque o poder seguiria a tendência de fortalecer o governo baseado em interesses pessoais, egoístas. Requer-se o governo das leis.

O ideal republicano, portanto, resgata o elemento instituidor da República romana e que, derivado do latim, significa zelar pela coisa pública (res publica).

Em sentido complementar, por Federação se entende o predomínio dos direitos público-subjetivos; publicidade; responsabilidade; legitimidade; salus publica - saneamento da estrutura do Estado (contas públicas) implica em melhoria da saúde pública do Estado e do povo.

A combinação de ambas resulta na:

República Federativa é uma aliança política, institucional cultural 8 e administrativa de caráter permanente ou união indissolúvel entre Estados-Membros interdependentes (respeitando-se a repartição de competências ou divisão de funções, assegura-se a autonomia política, mas não a soberania, pois não se reconhece o direito de secessão), sendo capaz de gerar um governo comum e que resulte da defesa e da preservação das coisas comuns a todos (portanto, voltado à República) e, assim, também definida como esfera de poder (a União é ente federativo junto com Estados, Distrito Federal e Municípios) em que o próprio poder político é compartilhado (pela União e pelas demais entidades federadas) e, por isso, são asseguradas algumas fontes de rendimento próprio para cada esfera de competência, assegurando-se os princípios da cidadania democrática (sendo a cidadania sempre definida em relação ao Estado Federal, como direito de nacionalidade, e não em razão da localidade apontada como de nascimento, residência ou domicílio).

Na Constituição brasileira, é sabido que a Federação é definida como cláusula pétrea (defendendo a forma de Estado contra reformas ou atentados constitucionais, estando acima das vicissitudes políticas). Por seu turno, essas características da Federação foram assim resumidas por Pinho (2002):

1ª) a união faz nascer um novo Estado; 2ª) a base jurídica da Federação é uma Constituição e não um tratado; 3ª) não existe o direito de secessão; 4ª) só o Estado Federal tem soberania, pois as unidades federadas preservam apenas uma parcela de autonomia política; 5ª) repartição de competências entre a União e as unidades federadas fixada pela própria Constituição; 6ª) renda própria para cada esfera de competência; 7ª) poder político compartilhado pela União e pelas unidades federadas; 8ª) o indivíduo é cidadão do Estado Federal e não da unidade em que nasceu ou reside (PINHO, 2002, p. 02).

Por sua vez, a aproximação entre Democracia e República instaura a vigência do Princípio da Igualdade:

O princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme às pessoas. Sem embargo, consoante se observou, o próprio da lei, sua função precípua, reside exata e precisamente em dispensar tratamentos desiguais. Isto é, as normas legais nada mais fazem que discriminar situações, à moda que as pessoas compreendidas em umas ou em outras vêm a ser colhidas por regimes diferentes. Donde, a algumas são deferidos determinados direitos e obrigações que não assistem a outras, por abrigadas em diversa categoria, regulada por diferente plexo de obrigações e direitos (MELLO, 2005, p. 12-13).

Outro fator meramente formal, mas preponderante no Estado de Direito Republicano, é a limitação dada pelo Princípio da Legalidade:

[...] encontrar-se, em quaisquer de suas feições, totalmente assujeitado aos parâmetros da legalidade. Inicialmente, submisso aos termos constitucionais, em seguida, aos próprios termos propostos pelas leis, e, por último, adstrito à consonância com os atos normativos inferiores, de qualquer espécie, expedidos pelo Poder Público. Deste esquema, obviamente, não poderá fugir agente estatal algum, esteja ou não no exercício de “poder” discricionário (MELLO, 2003, p. 10-11).

“A grande novidade do Estado de Direito certamente terá sido subjugar totalmente a ação do Estado a um quadro normativo, o qual se faz, assim, impositivo para todos – Estado e indivíduos”. (MELLO, 2003, p. 11).

A conformação da Democracia é essencial porque o povo necessita ter alguma forma de controle político, a saber, o exercício da soberania popular como mecanismo de controle institucional da própria República. Assegura-se a urgência em respeitar as regras da democracia e do Estado de Direito.

Por Democracia Política entenda-se a formalização e defesa das “regras do jogo”: a) predomínio da vontade da maioria; b) defesa das minorias; c) alternância no poder; d) sufrágio universal (coincide com uma dimensão do Estado Democrático).

Acrescente-se, ainda, a necessidade da realidade interposta pela legalidade democrática ampliada: deferência e consentimento à autoridade, e não autoritarismo ou simples culto ao poder.

Desse modo, todos esses institutos de regulação do Estado Moderno (soberania, povo, território) viriam albergados pelo Estado de Direito clássico.

Podemos entender o Estado de Direito como o Estado propenso ao Direito: “Estado de direito é um Estado ou uma forma de organização político-estatal cuja atividade é determinada e limitada pelo direito. ‘Estado de não direito’ será, pelo contrário, aquele em que o poder político se proclama desvinculado de limites jurídicos e não reconhece aos indivíduos uma esfera de liberdade ante o poder protegida pelo direito” (CANOTILHO, 1999, p. 11).

Em uma frase simples, podemos definir Estado de Direito a partir da estrutura estatal em que o poder público é definido/limitado/controlado por uma Constituição. Portanto, há uma maior judicialização do poder político. Também inicialmente, podemos afirmar que seus principais elementos são:

império da lei: quer dizer que a lei deve ser imposta a todos, a começar do Estado – o Estado tem personalidade jurídica e, por isso, é objeto do Direito que ele próprio produz;

separação dos poderes: significa que o Poder Executivo não pode anular o Poder Legislativo, além do que deve ser acompanhado e julgado pelo Poder Judiciário – trata-se de assegurar a interdependência dos poderes por meio da aplicação do sistema de freios e contrapesos;

prevalência dos direitos individuais fundamentais: refere-se notadamente aos direitos individuais, até os anos 20 do século XX, porque somente nesse período é que entraram em cena os direitos sociais e coletivos.

No entendimento de Miguel Reale (2000):

Por Estado de Direito entende-se aquele que, constituído livremente com base na lei, regula por esta todas as suas decisões. Os constituintes de 1988, que deliberaram ora como iluministas, ora como iluminados, não se contentaram com a juridicidade formal, preferindo falar em Estado Democrático de Direito9, que se caracteriza por levar em conta também os valores concretos da igualdade (REALE, 2000, p. 37).

A expressão Estado de Direito foi cunhada pelo jurista alemão Robert von Mohl, no século XIX, ao procurar sintetizar a relação estreita que deve haver entre Estado e Direito ou entre política e lei. Segundo Canotilho (1999), por oposição a Estado de(não)Direito, podemos entender o Estado de Direito como o Estado propenso ao Direito:

Estado de direito é um Estado ou uma forma de organização político-estatal cuja atividade é determinada e limitada pelo direito. ‘Estado de não direito’ será, pelo contrário, aquele em que o poder político se proclama desvinculado de limites jurídicos e não reconhece aos indivíduos uma esfera de liberdade ante o poder protegida pelo direito (CANOTILHO, 1999, p. 11).

Como vimos, Robert Von Mohl, o jurista alemão que formulou o conteúdo-base da expressão Estado de Direito, tinha em mente antes de tudo a regulação dos poderes do Estado, na esteira liberal de que a garantia dos direitos individuais seria o melhor remédio de contenção dos ímpetos centralizadores do Estado Moderno. Ou como nos diz Jorge Miranda:

Robert Von Mohl, considerado o autor que lançou o conceito, dizia que a idéia em que se fundamentava o Estado de Direito se resumia nisto: o desenvolvimento o mais humano possível de todas as forças humanas em cada um dos indivíduos (Polizei, 1841, Concepto de policia y Estado de Derecho, in Liberalismo aleman en el siglo XIX – 1815-1848, coletânea de estudos, trad., Madrid, 1987, p. 141). E acrescentava: <Ninguém pode ser sacrificado como um meio ou como uma vítima à idéia de todo> (pág. 142); <nenhum direito deve ficar sem proteção, ainda que seja demasiado insignificante para o Estado> (pág. 143); <Estado de Direito exige proteção jurídica> (pág. 144) (MIRANDA, 2000, p. 86).

Quando cita Mohl, ao dizer que “Ninguém pode ser sacrificado como um meio ou como uma vítima à idéia do todo”, Miranda (2000) está inferindo que o Estado não se sobrepõe ao indivíduo em termos jurídicos, posto que deve prevalecer e se afirmar o princípio de que vige a personalidade jurídica do Estado. O Estado é o responsável pela segurança do princípio da legalidade, da mesma forma como está submetido às suas imposições.

Mas, será retomando interpretação de Von Ihering (2002) que Aderson de Menezes (1998) irá sugerir que na Teoria da Autolimitação também se encontra a matriz doutrinária condicionante das cláusulas pétreas. Vejamos em sua análise que o Direito deve proteger a sociedade do arbítrio:

Na fase atual da vida das sociedades, os dois elementos do Direito – a coação e a norma10 – são insuficientes para criar o que chamaremos o Estado Jurídico. Falta-lhe ainda um elemento – a norma bilateralmente obrigatória – em virtude do qual o próprio Estado se inclina diante das regras que editou e às quais de fato concede, enquanto existirem, o império que por ato seu lhes atribuiu. É o que chamaremos a ordem jurídica [...] O Estado ordena, o súdito obedece [...] A linguagem compreendeu bem este fato, quando designou a injustiça do Estado pelo nome de arbítrio (Willkür). O arbítrio é a injustiça do superior; distingue-se da do inferior, porque o primeiro tem a força a seu favor, ao passo que o segundo a tem contra si [...] Noção puramente negativa, o arbítrio supõe como antítese o direito, de que é a negação: não há arbítrio, se o povo ainda não reconheceu a força bilateralmente obrigatória das normas jurídicas [...] Acompanha, pois, a todo princípio de direito a segurança de que o Estado se obriga a si mesmo a cumpri-lo, a qual é uma garantia para os submetidos ao Direito [...] Não só se trata de conter a onipotência do Estado mediante a fixação de normas para a exteriorização de sua vontade, senão que trata de refrear-lhe mui especialmente, mediante o reconhecimento de direitos individuais garantidos. Esta garantia consiste em outorgar aos direitos protegidos o caráter de imutáveis (MENEZES, 1998, p. 70-71).

Da mesma forma define Canotilho (1999), pois o Estado de Direito é um conceito altamente elaborado e dessa forma também não pode ser confundido com derivações, distorções ou deformações decorrentes do seu próprio emprego ou uso. Portanto, sendo-lhe essencial, seguindo Canotilho (1999), a divisão do poder lhe é inerente porque inibe naturalmente o arbítrio:

A separação de poderes, a garantia de direitos e liberdades, o pluralismo político e social, o direito de recurso contra abusos dos funcionários11, a subordinação da administração à lei constitucional, a fiscalização da constitucionalidade das leis [...] a publicidade crítica, a discussão e dissensos parlamentares e políticos, a autonomia da sociedade civil (CANOTILHO, 1999, p. 16).

O que Canotilho (1999) parece acentuar aqui seriam os atributos do Estado Democrático de Direito. Em suma, como proposto por Miguel Reale (2000), atualmente, o Estado de Direito deve ser regulado pela Democracia: daí a fórmula do Estado Democrático de Direito. Porém, ainda restritos ao momento da criação, para vermos o âmago do Estado de Direito devemos atentar ao brocardo jurídico formulado no contexto do Estado Moderno: suportas a lei que criastes. É o que já dizia Radbruch na década de 1930:

Se a lei pressupõe o Estado como legislador, temos que observá-lo, antes de tudo, como fonte de praticamente todo o direito. O Estado, porém, não é apenas fonte do direito, é simultaneamente produto do direito: deriva sua Constituição, e com isso sua existência jurídica, do direito público. Sendo essa Constituição do Estado ela própria uma lei do Estado, encontramo-nos diante da contradição aparentemente insolúvel de que o Estado tem como pressuposto o direito público e, por outro lado, o direito público tem o Estado como pressuposto (RADBRUCH, 1999, p. 37).

Assim, a República é uma barreira moral, a Federação é a defesa contra a prepotência, o Estado de Direito é arcabouço jurídico regulador do próprio Poder do Estado (Princípio da Bilateralidade da Norma Jurídica) e a Democracia é um conjunto de promessas que o Povo deve ansiar, bem como exigir sua concretização.

No entendimento de Estado Democrático de Direito Social, o que procuramos analisar aqui é realmente o perfil técnico-constitucional do Estado proposto pela Constituição socialista portuguesa, tendo-se em conta a consecução do socialismo que se requer para o presente-futuro e não aquele restrito às indicações do passado, sobretudo o do modelo soviético (este um tema a ser desenvolvido em trabalho posterior e distinto). Sob este prisma, o que o constituinte português objetivava era, enfim, construir as bases jurídicas de um socialismo democrático apoiado nas conquistas históricas e populares experimentadas lá mesmo em Portugal, bem como em outros países europeus. São dados que se reforçam, novamente, com Jorge Miranda (2000), ao destacar que o caminho do socialismo se faria em conexão com:

a) O desenvolvimento pacífico do processo político-social previsto, dito, umas vezes, “processo revolucionário” [...] outras vezes “transição pacífica e pluralista”;

b) O gradualismo, que reflete a necessidade de tomar em conta as condições objetivas, internas e externas, de Portugal, adequando as formas de concretização dos objetivos constitucionais às “características do presente período histórico” [...];

c) O caráter não autoritário e nem sequer determinante (ou exclusivamente determinante) da intervenção do Estado no processo de transição – o Estado “abre caminho”, “assegura a transição”, e não propriamente o socialismo: “cria condições”, não impõe soluções prefixadas;

d) O apelo à participação dos sujeitos econômicos, especialmente dos trabalhadores;

e) A atribuição à Assembleia da República das principais decisões sobre matérias econômicas, através da lei [...] (MIRANDA, 2000, p. 360).

Note-se que, realmente, não há nenhum dispositivo tão expressivo na Constituição Brasileira quanto a qualquer aspiração socialista mais concreta, palpável. A não ser quando o constituinte procurou regular a justiça social, nenhum outro dispositivo seria limitativo do alcance do capital, e mesmo assim não se trata de limitação expressa, direta e clara – figurando muito mais como objetivo, meta, do que como princípio (conforme arts. 3º, I, 5º, XXIII e 170, caput, III, 182, 184, 186 e 193 da CF). Mas, em que base jurídica assentou-se o modelo no Brasil? Sobre qual estrutura formal estão fixadas as chamadas garantias institucionais do Estado Democrático de Direito? Nessa linha, buscando-se esse sentido mais técnico, passemos aos princípios constitucionais do modelo no Brasil, isto é, vejamos esta aliança entre direito e política na própria Constituição Federal. De acordo com José Afonso da Silva (1991), os princípios constitucionais em que se assenta o Estado Democrático de Direito, no Brasil, podem ser assim resumidos:

a) princípio da constitucionalidade, que exprime, em primeiro lugar, que o Estado Democrático de Direito se funda na legitimidade de uma Constituição rígida12, emanada da vontade popular, que, dotada de supremacia, vincule todos os poderes e os atos deles provenientes, como a garantia de atuação livre de regras da jurisdição constitucional; b) princípio democrático que, nos termos da Constituição, há de constituir uma democracia representativa e participativa, pluralista, e que seja a garantia geral da vigência e eficácia dos direitos fundamentais (art. 1º); c) sistema de direitos fundamentais que compreende os individuais, coletivos, sociais e culturais (títs. II, VII e VIII); d) princípio da justiça social referido no art. 170, caput, e no art. 193, como princípio da ordem econômica e da ordem social13 (...); e) princípio da igualdade (art 5º, caput, e I); f) princípio da divisão de poderes (art. 2º) e da independência do juiz (art. 95); g) princípio da legalidade (art. 5º, II); h) princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI a LXXIII) (SILVA, 1991, p. 108).

Teremos a oportunidade de analisar daqui para frente, especialmente nas duas últimas partes, o fato de que o modelo nunca enfrentou uma crise conceitual, teórica, nem no Brasil, nem em Portugal. Trata-se, isto sim, de uma profunda crise econômica, social e política que assola principalmente os países pobres ou em desenvolvimento.

Na Constituição Federal de 1946, também se notava um excesso de zelo em relação aos regimes de exceção (fato compreensível se lembrarmos do nazifascismo), com a defesa clara dos direitos e dos princípios democráticos – tanto no art. 89, III, que punia diretamente o presidente, quanto no artigo 141, §13: “É vedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer Partido Político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem” (grifos nossos). Note-se, mais uma vez, a clara preocupação com os direitos humanos (na grafia dos direitos humanos fundamentais).

Retomamos parte desse quadro histórico e conceitual do Estado Democrático, no Brasil e em Portugal, porque esta será a base do posterior Estado Democrático de Direito. Em Portugal, com a Revolução dos Cravos14, a primeira grande frente de luta popular contra a ditadura foi o movimento operário. A classe operária intervinha como vanguarda em toda a luta antifascista, em todo o processo popular em prol dos direitos e das garantias democráticas15. Note-se, enfim, que aqui popular é sinônimo de operário (ou de trabalhador, como se requer atualmente).

Ou seja, é de fundamental importância reter essa imagem da gradativa constitucionalização dos direitos fundamentais, das garantias democráticas e das liberdades públicas, pois este é o fermento ou estopim do quadro institucional e jurídico do Estado Democrático de Direito. Para Paulo Napoleão Nogueira da Silva (2002), trata-se de controlar o arbítrio governamental ou abuso de poder:

O “Estado Democrático de Direito” ao qual alude a Constituição Federal brasileira, assim, é algo mais do que o simples “Estado Democrático”; destina-se a limitar o poder político, tornar em qualquer hipótese garantido o exercício dos direitos substanciais que consagra a todos os membros da sociedade, a tornar impossível o arbítrio governamental, e a tornar – tanto quanto possível, antecipadamente – previsíveis quaisquer conseqüências do exercício do seu poder pelos cidadãos, assim como as conseqüências dos atos do Poder Público genericamente considerado (SILVA, 2002, p.28).

No plano político-constitucional brasileiro, para além dessa importantíssima questão do controle do poder institucional16, temos que analisar a materialidade da justiça. Mais especificamente, temos a análise consagrada de José Afonso da Silva (1991), para quem trata-se agora de um Estado Material de Direito. Tecnicamente, teríamos um menos dogmático e mais justo ou o perfil de um Estado que coloca a dogmática a serviço da justiça social. Citando e interpretando Verdú (2007), José Afonso da Silva (1991) ressalta que:

Mas o Estado de Direito, que já não poderia justificar-se como liberal, necessitou, para enfrentar a maré social, despojar-se de sua neutralidade, integrar, em seu seio, a sociedade, sem renunciar ao primado do Direito. O Estado de Direito, na atualidade, deixou de ser formal, neutro e individualista, para transformar-se em Estado material de Direito, enquanto adota uma dogmática e pretende realizar a justiça social (SILVA, 1991, p.102).

Então, a partir da constatação de que as máximas e os dogmas do liberalismo eram insuficientes para regular a crescente diacronia social, surge o Estado Social primeiro na forma do Estado do Bem-Estar Social. Aliás, essa dinâmica social deverá expandir as cortinas do Estado de Direito Liberal17:

Mas ainda é insuficiente a concepção do Estado Social de Direito, ainda que, como Estado Material de Direito, revele um tipo de Estado que tende a criar uma situação de bem-estar geral que garanta o desenvolvimento da pessoa humana. Sua ambigüidade, porém, é manifesta. Primeiro, porque a palavra social está sujeita a várias interpretações. Todas as ideologias, com sua própria visão do social e do Direito, podem acolher uma concepção do Estado social de Direito, menos a ideologia marxista que não confunde o social com o socialista [...] Em segundo lugar, o importante não é o social qualificando o Estado, em lugar de qualificar o Direito. [...] a expressão Estado Social de Direito manifesta-se carregada de suspeição, ainda que se torne mais precisa quando se lhe adjunta a palavra democrático como fizeram as Constituições da República Federal da Alemanha e da República Espanhola para chamá-lo Estado Social e Democrático de Direito. Mas aí, mantendo o qualificativo social ligado a Estado, engastasse aquela tendência neocapitalista e a petrificação do Welfare State, [...], delimitadora de qualquer passo à frente no sentido socialista (SILVA, 1991, p.102/103).

O que nos conduz à análise ou diagnóstico clássico de que apenas o social não qualifica legitimamente o direito quanto aos aspectos democráticos e humanitários. Aliás, um traço que ressaltaremos, logo adiante, ao apontar alguns documentos que regularizaram a condição do detento e do preso, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Isto se deve ao fato de que tanto os Estados totalitários quanto a democracia liberal podem priorizar o social18. Daí a importância de se reler o Estado de Direito à base da democracia19 e do social:

Talvez, para caracterizar um Estado não socialista preocupado, no entanto, com a realização dos direitos fundamentais de caráter social, fosse melhor manter a expressão Estado de Direito que já tem uma conotação democratizante, mas, para retirar dele o sentido liberal burguês individualista, qualificar a palavra Direito com o social, com o que se definiria uma concepção jurídica mais progressista e aberta, e então, em lugar de Estado social de Direito, diríamos Estado de Direito Social (SILVA, 1991, p. 103).

Este é o quadro que só irá se definir mais claramente quando o Estado assume, portanto, o seu verdadeiro retrato democrático:

É precisamente no Estado Democrático de Direito que se ressalta a relevância da lei, pois ele não pode ficar limitado a um conceito de lei, como o que imperou no Estado de Direito Clássico. Pois ele tem que estar em condições de realizar, mediante lei, intervenções que impliquem diretamente uma alteração na situação da comunidade. Significa dizer: a lei não deve ficar numa esfera puramente normativa, não pode ser apenas lei de arbitragem, pois precisa influir na realidade social. E se a Constituição se abre para as transformações políticas, econômicas e sociais que a sociedade brasileira requer, a lei se elevará de importância, na medida em que, sendo fundamental expressão do direito positivo, caracteriza-se como desdobramento necessário do conteúdo da Constituição e aí exerce função transformadora da sociedade, impondo mudanças sociais democráticas (SILVA, 1991, p. 107. – grifos nossos).

De forma decorrente, esse período de formação do Estado Democrático também coincide com várias resoluções e declarações da ONU em defesa dos prisioneiros e detidos (quer sejam políticos ou militares, quer sejam presos comuns), como, por exemplo, as “Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos (31 de julho de 1957)”. Além de muitos outros documentos que foram sendo firmados até o final dos anos 1970, como: “Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas cruéis, desumanos ou degradantes”; “Princípios básicos relativos ao tratamento de reclusos; Princípios de Ética Médica aplicáveis à função do pessoal de saúde, especialmente aos médicos, na proteção de prisioneiros ou detidos contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas cruéis, desumanos ou degradantes”; “Conjunto de Princípios para a Proteção de todas as Pessoas Sujeitas a qualquer forma de Detenção ou Prisão”; “Declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra a tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes”; “Declaração sobre os princípios básicos de Justiça para as vítimas de criminalidade e de abuso de poder”20. Este, digamos, é o referencial mínimo do que se convencionou chamar de direito humanitário – além das seguidas retificações e ratificações da própria Convenção de Genebra.

A seguir, também ficará claro, mas é bom antecipar que, em nossa perspectiva, esse modelo vigente a partir de meados dos anos 70 vai se transformar e sofrerá (tecnicamente) novos empuxos públicos. No Brasil, os incrementos trazidos pela própria legislação anunciam a agudização de aspectos significativos do Estado Democrático de Direito Social, como por exemplo: a legislação de proteção ambiental (desde a ECO-92, no Rio de Janeiro); a Lei de Responsabilidade Fiscal (04/05/2000); o Estatuto da Criança e do Adolescente; o Código de Defesa do Consumidor; o Estatuto do Desarmamento; o Estatuto do Idoso; o Estatuto do Torcedor.

Além de dados concretos, como o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello (relembrando a responsabilidade presidencial de que já tratava a Constituição de 1946), a eleição de Lula, um ex-operário (para substituir Fernando Henrique Cardoso: professor titular da USP e doutor honoris causa em vários países). Mas nada irá indicar melhor que se trata de um Estado de cunho tão claramente social quanto o empenho de verbas públicas, destinadas às áreas da saúde (art. 55, ADCT, da CF) e da educação (art. 212. da CF); aliás, agora figurando como garantias constitucionais dadas em razão dos direitos públicos anteriormente proclamados, o que implica em mais responsabilidade do administrador público, especialmente no tocante à área social.

Os direitos humanos no caminho da carta política

Ocupam lugar de destaque, no pós-Guerra, os Direitos Humanos como uma reserva mínima de garantia da existência digna das pessoas – como um torque ontológico na constituição do processo civilizatório. Os efeitos do direito em sua ruptura com a moral (entendida como dignidade) e com os valores (em destaque a democracia) desembocaram na legalização de regimes autoritários, totalitários e em várias nuances de fascismo. Das mais notáveis, o nazismo se ocupou da Constituição de Weimar e colocou a perder todos os postulados de Direito Social e as garantias das pessoas que experimentaram os horrores do regime de Hitler. A resposta jurídica viria na forma da Lei Fundamental da República Federal da Alemã (1975).

A humanidade, não só pela comoção, como também por sentir as grandes e irreparáveis perdas, em aspectos de vida humana e de desenvolvimento social/moral, passou a pensar em mecanismos de proteção da menor unidade de representação: o próprio indivíduo. A partir disso são pensadas as fórmulas de amparo, independentemente de um especificado Poder Político, para ter no Direito não mais uma fonte de violência, mas a implementação de valores constitucionais que fortalecessem o processo civilizatório. Esta aposta já se consubstancia, por exemplo, na Constituição de Bonn (Alemanha, 1949).

Com efeito, é a partir destes postulados que são desenhados os contornos dos direitos que se insculpem na Constituição, dos quais o direito à saúde será apresentado como um direito fundamental em seu viés social.

O presente texto visa apresentar os Direitos Humanos como uma primeira aproximação, como substrato dos direitos fundamentais insculpidos na Carta Política de 1988, consoante o art. 5º, bem como o direito social à saúde, de modo específico. A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo foi a da pesquisa do tipo bibliográfica para a visitação de textos sobre o tema e o método dedutivo para a organização do trabalho.

Direitos Humanos: primeira aproximação

De acordo com a definição clássica, os direitos humanos são declarados naturais e, portanto, universais. Esses princípios naturais e universais constam na Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada (e não outorgada) por dezenas de países no dia 10 de dezembro de 1948, junto à Organização das Nações Unidas (ONU) – comemorando setenta anos em 2018.

São naturais e universais porque pertencem a todos os seres humanos e independem de sexo, etnia, idade, poder aquisitivo, julgamento moral, orientação política, religião, condição física, opção sexual, afinidade ideológica. São considerados patrimônios da humanidade e, assim, são entendidos como um tipo de salvaguarda ou pleno reconhecimento, seja por parte do governo ou de qualquer outra pessoa. Exigem, portanto, uma defesa intransigente. Seu alcance e abrangência são atestados quando se verifica que temos direito aos direitos humanos antes mesmo de termos nascido, são os chamados Direitos das Gerações Futuras ou direitos garantidos pelo Estado de Direito Democrático de Terceira Geração: Direitos de fraternidade/solidariedade.

Os direitos humanos também são considerados inalienáveis, indivisíveis, intransferíveis e inamovíveis. Em primeiro lugar, isto quer dizer que não podemos dispor de nossos direitos (alienar: tirar de si). São indivisíveis porque não recebemos apenas uma parte desses direitos. Tome-se o exemplo dos presos: eles não têm direito de liberdade (dada a pena de reclusão), mas estão ao alcance do todo o significado das declarações de direitos, como: direito ao trabalho, à educação, segurança, saúde, lazer, bons tratos, alimentação adequada.

Neste caso, procede perguntar se a liberdade não é um direito humano e se privar alguém do seu exercício não constitui grave violação dos direitos humanos. No geral, é evidente que sim, mas note-se que a liberdade também é um direito individual e está regulado pela legislação de cada país. Aqui, portanto, faz-se necessária outra distinção: entre os chamados direitos da cidadania ou direitos positivos (referentes a cada Estado e regulados por legislação própria) e os direitos humanos. Ainda no exemplo dos presos, é bom lembrar que também têm suspenso o direito ao convívio social externo (com a sociedade), mas isto não implica que devam ser “dessocializados”, quer dizer, isolados de convívio humano até perderem traços regulares da Interação Social. Isso se deve ao mesmo fato: a restrição à liberdade não impõe a perda da alteridade, sobretudo como obrigação pública, pois o que se espera é que as condições de aprisionamento favoreçam a “ressocialização”, como garantia de padrão civilizatório ao ser-social.

Por que os direitos humanos são considerados intransferíveis? São considerados assim, porque, para retomar o exemplo dos presidiários, nenhuma pessoa pode transferir um direito seu a outro. O direito de liberdade não é exceção: uma mãe não pode transferir seu direito de ir e vir para o filho, indo ocupar seu lugar na prisão. Atende-se, aqui, ao Princípio da Individualização da Pena (art. 5º da CF/8821). Uma pessoa que ocupe o lugar de outra na prisão, enganando os guardas na hora da visita, por exemplo, responderá pelos crimes de falsidade ideológica e facilitação de fuga.

Mas, apesar de haver comunicação entre vários tipos de direitos (no mesmo exemplo, políticos, individuais e universais), também dizemos que os direitos humanos são inamovíveis. Isto é, nenhum governo pode alegar confusão entre os níveis (individual x universal) para negar ou violar um direito humano. Essa espécie de conflito de interesses entre o que quer o Estado – chamado de monopólio legítimo do uso da força e do poder – e o que é direito da pessoa humana é falsa. Para tomar um exemplo radical, o governo brasileiro não poderia alegar superlotação carcerária para aplicar a pena de morte (contrariando o artigo 1º, que é o direito à vida), ou alegar falência e deixar de alimentar os presos.

Isso explica porque não há pena de morte no Brasil, apesar de muita gente querer. Porque todos os demais direitos humanos decorrem do direito à vida. Mas isso só explica em parte. Pois, pode-se alegar que a pena de antecipação da morte existe nos EUA, China Arábia Saudita e por que no Brasil não?

No nosso caso, ocorre, de maneira diversa, que a Constituição brasileira declara o compromisso com o respeito e promoção dos direitos humanos (artigo 4º) e especificamente a garantia da inviolabilidade do direito à vida, no caput (início) do artigo 5º. Como esses artigos não podem ser alterados – porque são cláusulas pétreas ou direitos fundamentais –, fica impedida qualquer tentativa de reformulação da Constituição através de emendas22. Seria necessário um golpe constitucional, contrariando todo o direito internacional.

Como marco histórico e teórico desses princípios, garantias e direitos fundamentais, a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) são os documentos declaratórios de direitos mais importantes de todo o direito internacional. Pelo fato de terem sido promulgadas por dezenas de países em 1948, tornaram-se um pacto de princípios, interesses comuns e responsabilidades que os obriga a todos da mesma forma. Hoje, tais declarações recobrem todos os continentes e culturas.

Depois de sua promulgação, porém, e dada a amplitude e universalidade dos princípios propagados, era necessário que certos temas fossem melhor detalhados e legislados de forma específica. O caso mais evidente é a Declaração e Programa de Ação de Viena (1993), que fixa as noções gerais e abrange questões específicas como educação em direitos humanos e outra que talvez seja a mais ampla: a questão do gênero.

A Declaração de Viena, por sua vez, orienta para que todos os seus signatários responsabilizem-se pela promoção e desenvolvimento de planos e programas de direitos humanos. O Brasil tem seu próprio Programa Nacional de Direitos Humanos e atualmente muitos estados já possuem programas estaduais, a exemplo de São Paulo e de alguns municípios, como Marília e Lins. A cidade de São Paulo possui um plano e não um programa, o que de certa forma desobriga o compromisso tácito dos poderes municipais institucionalizados. Mas, no geral, todos esses programas estipulam metas e orientações a serem seguidas pelo Poder Público, como a transversalidade do ensino e da prática dos direitos humanos no 2º grau. Também os cursos de ensino superior de Direito têm matéria obrigatória.

No contexto efetivo, além das intenções, o Brasil deu um passo adiante quando assumiu compromisso (efetivado em parte) de elaborar tipificações próprias para crimes relacionados às graves violações de direitos humanos. Um exemplo bastante conhecido é a legislação sobre os crimes hediondos, inafiançáveis e, entre eles, a punição severa para o crime de tortura – não mais entendido como simples lesão corporal. Porém, o mais importante é que exemplos como esse desmoronaram o argumento de que a Declaração Universal não tinha poder de lei. Os opositores alegavam que a ONU não poderia obrigar qualquer país a cumprir aquilo que tinham assinado. De fato, não poderia, mas ocorre que muitos países, como o Brasil, internalizaram os princípios gerais no seu direito penal (e que alcança a todos).

Estado Democrático de Direito Social: uma crise anunciada

O Estado Democrático de Direito é uma elaboração jurídica, teórica e passível de realização unicamente política e econômica, mas que não se realizou dessa forma (desde 1976), porque os anos 70-80 impuseram um modelo econômico recessivo, globalizado e de total submissão do Estado-Nação ao capital internacional, à “financeirização” especulativa.

O melhor, então, seria falarmos de um Virtual Estado Democrático de Direito – virtual como virtude e como virtualidade, o que recobre de possibilidades reais a transformação de uma semente, uma promessa, em ser adulto, em fase de afirmação e de autonomia –, porque o modelo reúne as melhores formulações institucionais republicanas, democráticas e federativas, mas também é virtual (agora limitadamente) porque nunca se tornou um fato concreto, não sendo um dado atual da política nacional e internacional. Então, se é assim, de que problema nós estamos tratando?

O Estado Democrático de Direito Social

Apenas relembremos que o foco se dirige às políticas públicas, o rescaldo negativo do neoliberalismo – sucumbiu à luta de classes, de grupos, interesses, valores, práticas opostas, descontínuas – como organização social que se apresenta no atual estágio do capital financeiro. Portanto, não se trata de uma falha, quebra ou trauma na estrutura do conceito, não se trata de inconsistência estrutural, teórica, conceitual, orgânica. O Estado Democrático de Direito perdeu sim um nexo histórico, haja vista que o próprio acena para a construção/edificação do socialismo.

A derrota, anunciada já nos anos 90, com o crescente processo de internacionalização dos capitais e sua fase avançada como se tem na “financeirização”, portanto, foi política e econômica e não exatamente porque houve uma superação teórica, jurídica. Aliás, basta-nos lembrar que, depois dessa fase da globalização e do neoliberalismo, não se fez, não se produziu nenhuma outra meta-teoria político-constitucional que o suplantasse – somente se expandiu seu legado, como se vê com as tentativas de um Estado Pluriétnico e de um Estado de Direito Democrático de Terceira Geração: agora, em conflito aberto com a degradação avolumada da natureza e com o recrudescimento do fascismo.

Não se trata de um conceito estéril, que não leva a lugar algum ou que nos faz girar em círculos, como se o próprio conceito estivesse preso a regras e fórmulas que o impossibilitassem de servir a uma análise mais profunda e profícua. Não é ideologia ou só tautologia, não nasceu datado – com prazo de validade. O modelo não nasceu circunscrito à realidade estritamente europeia, pois é um desdobramento do Estado Democrático (nos anos 50): reforçando-se a positivação do princípio democrático e da dignidade humana e, depois, acrescentando o ideal da Justiça Social.

Nesse sentido, não se deve confundir a crise do Estado-Nação – a realidade histórica que se solidificou com o Estado Moderno (nossa concepção atual de soberania) – com os problemas de consecução do modelo perpetrado pelo Estado Democrático de Direito. Aqui é válida a lembrança de que o modelo socialista foi interposto a uma sociedade baseada no modo de produção capitalista. Neste caso, não há superação conceitual, mas somente reflexo de um modelo social e político (estatal) que naufragou em virtude da crise econômica experimentada pelo Welfare State23 e da crise política decorrente: a insustentável soberania e legitimidade do falecido Estado-Nação.

No lugar das instituições tradicionais do Estado-Nação (soberania, nacionalismo), vê-se o surgimento do Estado-empresa e de suas instituições reguladoras, como: arbitragem e privatização da prestação jurisdicional, flexibilização, extinção de direitos e garantias, terceirização de serviços públicos essenciais, privatização e desnacionalização de empresas nacionais, reforma capitalista de direitos: extinção das garantias do direito do trabalho. Um modelo político e econômico é óbvio, que não se impõe pela justiça material, mas sim pelo sistema da contabilidade por partida dobrada: em que as relações sociais são baseadas unicamente pela aritmética custo-benefício.

O Estado Democrático de Direito Social, então, é uma realidade jurídica que não se defronta com situações globais favoráveis. Por exemplo, se esta experiência tivesse sido gerada em países mais desenvolvidos economicamente e socialmente talvez este mesmo texto encontrasse novos argumentos a seu favor, mais concretos e reais, na linha de sua transformação social e jurídica. Apesar do que diz nossa própria Constituição, o Estado Democrático de Direito Social sempre foi uma promessa, uma proposta, uma expectativa, um projeto, nunca ultrapassou essa condição teleológica, propositiva – basta ver que o artigo 3º trata exatamente das finalidades ou das intenções nunca realizadas pelo Estado brasileiro. A Carta Política, bem se sabe, é de natureza jurídica programática – o que, para muitos, é uma pedra no caminho, diante do processo civilizatório é uma miríade, um devir-humano digno. Assim, sempre lhe faltou uma base histórica em que pudesse se assentar e a partir da qual iniciar o fluxo da modificação da realidade que o circunscreve e, consequentemente, de sua própria transformação estrutural (de conceito em realidade política).

Entretanto, ainda que se perceba apenas como realidade conceitual, o Estado Democrático de Direito Social só se verificaria no confronto com o dado real, com as políticas concretas que viessem concretizá-lo ou não. Assim, é um contrassenso, uma inconsequência analítica supor que o maior problema (ou que sua solução) é de base processual – supondo-se que o acesso à justiça formal é sua maior garantia ou principal característica constitutiva. O devido processo legal é uma garantia do Estado de Direito, mas não se confunde/limita com os pressupostos do Estado Democrático de Direito Social – há muito mais embaixo do tapete do que o dogmatismo que referencia a justiça dos fóruns24. Mesmo porque, não há justiça alguma com tanta miséria social. O Estado Democrático de Direito Social rege-se por um princípio fundamental e lógico: não se faz justiça com menos direitos. O dogma da santíssima trindade25 não lhe é a maior preocupação ou o maior desafio – sobretudo se opusermos essa limitação, esse dogma jurídico, às maiores e reais necessidades de transformação política, cultural e econômica. O Pai, o Filho, o Espírito Santo – como uno ou unidade que mantém a vida e dá conta da revelação, da verdade – equivale ao eixo, ao núcleo duro do Direito baseado na segurança jurídica: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (CF, art. 5º, XXXVI). Neste sentido, notaremos facilmente que, se temos em vista o debate social, o bem maior (a República), o interesse de todos, o contexto coletivo, as necessidades nacionais, o pacto entre as partes pode e deve ser revisto e suspenso, especialmente se, frente ao capital predatório, estiver a vida humana: do pacta sunt servanda ao rebus sic stantibus.

Aliás, outra contradição inerente aos pressupostos do Estado Democrático de Direito Social refere-se ao fato de que se trata de uma elaboração teórica, mas que só se realizará, materializará, com a transformação substancial, radical, profunda (de certo modo, revolucionária26) da política e da economia dos países em questão: Portugal, Espanha e Brasil. Mas, hoje, em meio à crise de soberania, será possível que esse modelo de Estado, por sua vez embasado no Estado Constitucional clássico, teria alguma chance de vingar no futuro próximo? Como prevê Canotilho (s/d), ainda deveremos continuar a ouvir das características do Estado Constitucional Democrático de Direito, como premissas para entendermos o andamento do Estado atual em boa parte do mundo. Canotilho (s/d) se ampara nos elementos de sua formação: a) domesticação do domínio e do poder político; b) ampliação da base dos direitos políticos. Além de duas razões subsequentes:

No entanto, ele continua a ser um modelo operacional se pretendermos salientar duas dimensões do Estado como comunidade juridicamente organizada: (1) o Estado é um esquema aceitável de racionalização institucional das sociedades modernas; (2) o Estado constitucional é uma tecnologia política de equilíbrio político-social através da qual se combateram dois “arbítrios” ligados a modelos anteriores, a saber: a autocracia absolutista do poder e os privilégios orgânico-corporativo medievais (CANOTILHO, s/d, p. 90).

Porém, mesmo diante dessas observações, podemos dizer que no Brasil, mesmo no meio acadêmico e jurídico, o tema não recebeu tratamento adequado, que ultrapassasse os limites dos manuais: ninguém o estudou de fato. Entre o povo, nunca passou de palavrão – e este é apenas um traço da gravidade de nosso ensino; entre as cortes, ou é figura de retórica (que quase nem se houve falar) é presa dos corporativismos e do capital predatório. Enfim, o Estado Democrático de Direito Social não faz parte da cultura jurídica, não se enraizou com força de transformação, de mudança social – notadamente se observarmos o retrocesso nos padrões civilizatórios imposto a partir da Ditadura Inconstitucional de 2016 (MARTINEZ, 2017).

Educação para a cidadania – construindo uma radicalidade interativa*

O tema a ser relacionado no texto, de forma ampla, é Direitos Humanos e Educação. Sobre a questão genérica da educação, direitos humanos e cidadania há várias correntes teóricas e linhas de ação política. Pode-se pensar desde Kant (1990), dentre os clássicos modernos, até Patrice Canivez (1991) e Norberto Bobbio (1992), dentre os contemporâneos.

Num amplo contexto histórico, a cidadania se estruturou a partir da participação direta e da consciência política (pública) acerca dos problemas comuns e urbanos, até que acabou-se por designá-la de cidadania ativa. Hoje, porém, o conceito de cidadania ativa não requer unicamente o voto direto, isto é, a democracia direta como se verificava na Grécia antiga (COLE, 1987).

Tendo, hoje, na consciência pública, um traço distintivo entre a cidadania ativa dos antigos e a consciência dos direitos individuais, sociais e políticos do cidadão moderno, a fim de que haja participação e para que o ato político não se esgote em si. Para Benevides (1991), devemos ressaltar os mecanismos políticos disponibilizados pela ordem legal brasileira, dada a contingência de sua implicação global para o conjunto da sociedade. Trata-se da aplicação do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular: instrumentos políticos da democracia direta. Atualmente, a autora também destaca a iniciativa de alguns municípios que buscam implementar o Orçamento Participativo e a Ação Civil Pública etc., mas há, todavia, um lado obscuro, na verdade, uma pregação para a abstinência e desinteresse.

Há outra faceta desta aceitação acrítica da ideologia dos oponentes à participação do povo, mais sutil, mas ainda mais perversa. Poderíamos, inicialmente, começar perguntando: a quem interessa a ausência do direito à cidadania e que sempre se expressa em algum tipo de grave violação do Direito Humano? Quem sempre se beneficiou com a tese de que o direito é mera abstração, e de que a cidadania não passa de uma abstração jurídica?

Se tomarmos exclusivamente as experiências negativas ou ofensivas aos direitos básicos, que cada um sofre a seu modo, a conclusão rápida que se tira é que não há cidadania. Ou, na melhor das hipóteses, pensamos e externamos o pensamento de que é uma abstração. O senso comum tem razão apenas no sentido lato senso, mas, no fundo, acaba por verbalizar uma forma ideológica e que, vale dizer, é talvez a mais nefasta.

Toda ideologia tende a universalizar o particular. É a conhecida história, muito bem expressa pelo ditado popular, de que a exceção justifica a regra e quando dizemos que não há cidadania, acabamos por internalizar um estado de coisas, na verdade um status negativo, que tem como mecanismo básico incutir a ausência da cidadania. É como se acreditássemos que a cidadania é mera abstração e que, portanto, não há o que se fazer. A acomodação à experiência do vilipêndio pessoal e social dos direitos fundamentais é a face visível da ideologia que quer conformar a todos num estado de negação de si mesmos. Porque, dessa forma, seus propagadores lucram com a obtenção e manutenção do poder, para se manter o poder deve ser privilégio de poucos. Privilégio, como se sabe, decorre da lei privada.

Consciente ou inconscientemente, da direita para a esquerda, de cima para baixo, e vice-versa, casos como chacinas ou mortes degradantes (fome, frio, fogo, etc.) são tomados para justificar a inexistência do direito à segurança e do direito à dignidade humana. Nesse sentido, não precisamos ir muito longe para entender que se um Direito Humano for negado a alguém, significa que não foi totalmente universalizado. Mas, de modo algum, equivale a dizer que os Direitos Humanos não são universais.

Os Direitos Humanos são universais porque são tidos por naturais. Na ótica do direito, constituem parte da pessoa humana antes mesmo dela ter sua personalidade jurídica assegurada ou decretada pelo poder do Estado em que tenha nascido. Em suma, costuma-se declarar para efeito de determinação jurídica e divulgação popular que pertencem a todos nós independentemente de credo, raça, sexo, idade, poder aquisitivo, ideologia política, consciência moral, etc.

Por isso, a proposta da cidadania ativa ultrapassa a mera atividade eleitoral, diverge e está além da ironia que Marx (2011) lança, nos 18 Brumário, a respeito do processo eleitoral democrático.

Mas como realizar tal projeto?

Como esclarecer o povo da necessidade política de se valer dos instrumentos jurídicos e políticos? A resposta está na democracia e aqui se tem, novamente, a necessidade da educação. Educar para conhecer, difundir e dispor do que está disponível na política e no ordenamento legal. Educar para exercer, sobretudo, a análise que distingue a formação concreta do cidadão dada pela política e a abstração e formalidade fornecida pela lei. Mas ressalte-se, é evidente que não se trata de um termo neutro e, por isso, não se limita ao procedimento eleitoral. Sua negação, porém, em muitos casos, está além das meras afirmações ideológicas.

A democracia é um tema extremamente complexo e, por isso, difícil de ser abordado. Racionalistas, legalistas, liberais e socialistas, entre tantos outros, dispõem, cada um a seu modo, de suas próprias definições e métodos de defesa, aplicação e observância das normas e procedimentos democráticos, mas há questões que podem ser postas para todos.

Por exemplo: é possível alcançar a democracia fazendo uso de meios não democráticos (ditadura, etc.)? Pode-se decretar o fim da democracia através de decisões democráticas? A democracia se restringe aos procedimentos democráticos ou há – ou sempre houve – um princípio universal que se adequa aos momentos históricos?