I – Introdução

Carlos Drummond, em Contos Plausíveis, descreve a história de um rei que estava cansado de reinar sozinho e decidiu partilhar o poder com a Opinião Pública. Depois de muitas buscas, os serviçais do reino só conseguiram encontrá-la num beco sem saída; e trouxeram-na perante o rei. “Preciso de ti”, disse a majestade, ao passo que a Opinião Pública em silêncio se conservou e como cordeiro mudo não abriu a boca. A Opinião Pública, conta o poeta, não tinha opinião. Zangado, o rei virando-se para os súditos responde para convidada: “Meus especialistas te dirão o que deves pensar e manifestar” e completa “levem esta senhora para o curso intensivo de Conceitos Oficiais. E que ela só volte depois de decorar bem as apostilas” 1.

Tanto rei personagem quanto o poeta sabem que não há governo solitário capaz de governar sem o consentimento do povo. Nem mesmo a tirania resiste sem um mínimo de apoio popular – quanto mais a democracia. E se a democracia, nas palavras de Abraham Lincoln em Gettysburg Address, é “governo do povo, pelo povo, para o povo”, trazer a opinião pública como relevante perante os agentes de poder se confunde com a própria legitimidade do sistema de governo. Mas a opinião pública aprenderia os conceitos oficiais para se posicionar no espaço público? Ou seria possível que ela própria se tornasse um conceito oficial usado como instrumento por aqueles que decidem o futuro do governo?

É nesse sentido que se desenvolve este artigo: na tentativa de esboçar o papel da opinião pública diante das decisões de uma Corte Constitucional. Para tanto, indica-se quatro questões a serem respondidas:

O que seria a opinião pública?

A opinião pública deveria deter a última palavra em matéria constitucional?

Deveria a corte relevar em suas decisões a opinião pública?

-

Como a corte releva a opinião pública em suas decisões?

II. A Opinião Pública

Habermas2 atenta para o fato de que o conceito de opinião pública passa necessariamente pelo conceito de esfera pública, isto é, um espaço em que assuntos de interesse geral são expostos, debatidos, criticados, e que, com o passar da discussão, são julgados, sintetizados e com a possibilidade de entrarem em um consenso, mesmo que ele seja genérico. Em suas palavras,

“a esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas3”.

A opinião pública, nesse sentido, seria a manifestação de um sujeito nessa esfera pública, quando, com base em argumentos racionais, versar sobre assuntos de interesse geral. Aqui, a definição de opinião púbica não se confunde com critérios quantitativos, como se sua força decorresse de quantas pessoas aderem a determinado comportamento ou pensamento padronizado e massificado, pelo contrário, para Habermas, a variação da opinião pública é vista, sobretudo, pela ótica da qualidade. Assim, a opinião pública seria mais ou menos qualificada conforme a racionalidade de suas argumentações e propostas, na sua informação, composição e exposição perante a esfera pública4.

Que a opinião pública não é a opinião majoritária, mas que esta indica tão somente uma tendência geral, é o que também salienta Herbert Blumer5. Para ele, a opinião pública nasce quando há um embate entre opiniões diversas e antagônicas. Não se confundiria, portanto, a opinião das massas – fenômeno em que a influência da mídia e da cultura defende certos comportamentos e pensamentos padrão, abstendo de informar tanto os argumentos que os sustentam quanto os argumentos contrários, construindo uma espécie de proselitismo de opinião – com a opinião pública, a qual necessita desse movimento dialético.

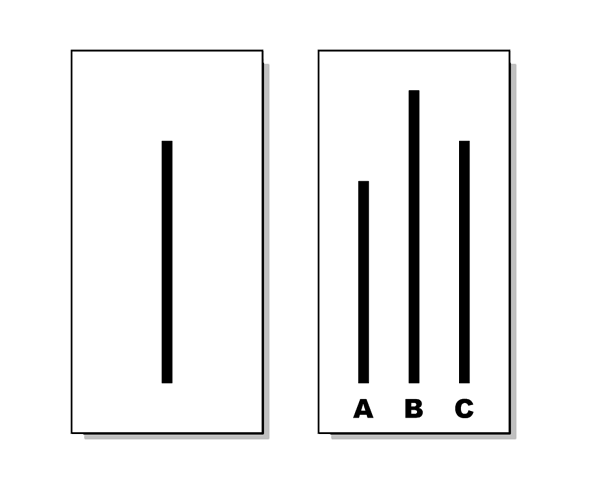

Mas se Habermas e Blumer pressupõe uma opinião pública ativa, dentro de um espaço diversificado e consciente, Elizabeth Noelle-Neumann atenta para o fato de que a opinião pública pode não ter opinião, muitas vezes por conveniência e estratégia. Segundo a autora, tirar alguma palavra da boca da opinião pública não é tão fácil assim, principalmente quando a palavra for contra uma ideia padrão. Sob o conceito de espiral do silêncio6, Noelle-Neumann destaca que, quando um indivíduo tem uma opinião distinta da maioria, a sociedade intimida e isola o sujeito diferente. Na medida em que o indivíduo teme o isolamento, ele passa a se expressar conforme as opiniões dominantes ou a ocultar suas próprias opiniões quando são contrárias ao pensamento padrão vigente. Para ilustrar a força da persuasão social padrão na expressão da opinião individual, Salomon Asch7 elaborou um experimento simples, um teste simples cuja tarefa era identificar a linha correspondente à esquerda dentre as três linhas à direita.

Observando a figura, fica óbvio que a linha C corresponde a imagem da esquerda. No entanto, o teste era feito da seguinte maneira: o sujeito testado dividia a sala com mais sete atores, treinados para previamente apontar uma resposta equivocada. Percebendo o cometimento de sucessivos erros por parte dos outros participantes, o testado procurava não ser diferente dos demais, errando sobre o que inicialmente considerava ululante8.

Assim, um conceito plausível de opinião pública deveria considerar uma gama de características e variantes, tais como: saber que ela só é possível quando se tem uma esfera pública em que todos os membros têm direito a voz e ao confronto dialético de argumentos; que há níveis de qualidade de debate, conforme as informações e argumentos suscitados na discussão; que há uma influência social tão forte a ponto de coagir determinadas opiniões individuais e que nem sempre uma opinião trazida a público corresponde a uma convicção interna; que, enfim, mais que fatores racionais, há uma série de influências culturais, biológicas, sociais e psicológicas que interferem na construção da opinião pública.

III. O POVO OU AS CORTES: QUEM DÁ A ÚLTIMA PALAVRA? OU: PODERIA A OPINIÃO PÚBLICA APRENDER OS CONCEITOS OFICIAIS?

Se, tal como um rio, a opinião pública, vulnerável, silenciosa e suscetível a turbulências em tempestades, é vista da terra através de suas águas superficiais, resultado de um processo de decantação, em que opiniões dissonantes afundam no rio, mas basta uma chacoalhada para emergirem, a carta constitucional atua como mecanismo de preservação da democracia, a fim de tentar deixar o rio sempre navegável.

Que constituições e declarações de direitos (Bills of Rights) tornam-se um compromisso do povo perante todos os membros, oferecendo proteção às minorias e indivíduos vulneráveis, bem como enunciando a necessidade de se tratar com igual consideração e respeito todos os membros da comunidade e destacando a indisponibilidade de certos direitos morais ante a ameaça da ação do governo – eis a defesa clássica das cartas constitucionais9. Em outros termos: através das cartas constitucionais, a esfera pública estaria sendo simbolicamente assegurada, garantindo que opiniões dissonantes venham à tona no debate democrático, respeitadas as condições e regras entre cada membro da comunidade – através das cartas constitucionais, uma opinião púbica verdadeiramente democrática seria fomentada.

Mas em uma democracia, quem daria a ultima palavra em matéria constitucional? Sairia a opinião pública para aprender os conceitos oficiais ou deixaria os conceitos nas mãos de uma corte composta por homens teoricamente mais bem preparados?

Se a constituição é destinada para todo o povo, por que deixar nas mãos de uma minoria a responsabilidade pela resolução final dos conflitos? Por que a comunidade não possui a autoridade formal e final para interpretar a Constituição? É o que indaga Larry Kramer, reitor da Universidade de Stanford, revisitando lentamente a história norte-americana, desde os fundadores até decisões recentes, e defende que as decisões da Suprema Corte devam ser objeto de debate não só no Legislativo, mas amplamente discutidos por toda a população, com sujeições às eventuais contradições e restrições.

Kramer descreve que, com a fundação das democracias modernas, veio a responsabilidade de governar através de leis, muitas leis. A constituição era tida como lei fundamental, uma carta do povo e para o povo, que não sendo inflexível, deveria ser alterada e interpretada somente pelo povo. Com um governo mais ativo por um lado e constituições mais explícitas, por outro, havia muito mais oportunidades para conflito constitucional: mais problemas a abordar, mais perguntas que emergiam, mais disputas. Nesse contexto, quem seria capaz de interpretar e decidir sobre a constituição? Com o passar dos anos, houve uma crescente conscientização da soberania popular no sentido de que "o povo", não era apenas um conceito teórico regulador, mas se tratava de uma entidade ativa palpável que deveria se tornar cada vez mais consciente de suas escolhas. Para muitos, em respeito à soberania popular, era exigido que os juízes aplicassem devidamente as leis ordinárias, mas deixassem as questões constitucionais para serem respondidas em outros lugares. Mas, conforme Kramer, ao dizer que a constitucionalidade da legislação não era uma questão de conhecimento judicial, ninguém estava dizendo que o intérprete oficial da Constituição era o Legislativo, em vez do Judiciário. Era responsabilidade delegada ao legislador de decidir se uma proposta de lei era constitucionalmente válida e autorizada, mas tal responsabilidade era sujeita à fiscalização por parte das pessoas. Segundo esse pensamento, os tribunais simplesmente não tinham nada a ver com isso e eles estavam agindo como intrusos se tentassem adivinhar a decisão do Legislativo: seria como se as pessoas tivessem contratado dois agentes para executar tarefas distintas e um agente interferisse no trabalho do outro agente, insistindo que ele sabia mais que o outro.

Para outros, interpretando os mesmos eventos e circunstâncias, mas de maneira diferente, com fundamento no respeito à soberania popular, a revisão judicial era necessária pelos seguintes argumentos. Se a Constituição era uma lei fundamental suprema, anterior e condicionadora, os atos legislativos que, posteriormente, violassem seus termos eram vazios e não poderiam ser considerados legítimos. Diante de tais fatos, os juízes não poderiam simplesmente ignorar, de modo que, o próprio princípio da soberania popular exigia que os magistrados tratassem de anular as leis inconstitucionais em questão.

Essa forma de interpretação apareceu, na primeira vez, segundo Kramer, no caso Iredell, em que um fazendeiro teve suas terras confiscadas sem júri popular. Iredell, advogado da parte, sustentou que a lei em comento feria a Constituição do Estado e não deriva dos princípios por esta estabelecidos. Que a resistência popular fosse o remédio apropriado não restaria dúvida, mas não poderia ser o único remédio. Iredell salientava que antes da ira popular muitas lesões já poderiam ter acontecido: enquanto as minorias sofressem, as maiorias não se preocupariam. Nesse sentido, os juízes deveriam agir em benefício de todo povo e não agirem como meros servos do legislativo.

Kramer prossegue dizendo que Iredell nunca sugeriu ou mesmo insinuou que os tribunais deveriam exercer a fiscalização jurisdicional porque eles possuíam alguma competência especial para a tarefa ou porque interpretar e aplicar leis consistia a tarefa precípua dos tribunais. Em vez disso, ele argumentou que os tribunais deveriam exercer a fiscalização, porque eles são também agentes do povo. Assim, a revisão judicial não se inicia como um ato de interpretação jurídica comum, mas segundo Kramer, como um ato político de resistência. Tal como havia discursado John Steele, da Carolina do Norte:

“se o Congresso fizer leis incompatíveis com a Constituição, independentemente juízes não vão mantê-las, nem as pessoas obedecê-las. A resistência universal seguirá. Em alguns países, a disposição arbitrária dos governantes lhes permite reverter as liberdades do povo; mas em um país como este, onde cada homem é o seu próprio mestre (...) e tem o direito de eleição, a violação de uma constituição não será permitida passivamente”10.

Mas se Kramer descreve a predominância do constitucionalismo popular até 1800, depois do século XIX, o povo não consegue acompanhar as aulas de Conceitos Oficiais. É o que antes já defendiam certos aristocráticos de pensamento, como no sermão dado por Natanael Emmons em 1779, que apregoava que o povo, ao colocar o poder nas mãos de seus poucos governantes, autorizava-os a governar e a se submeter, declarando “a sua vontade de ser governado” e igualmente a “intenção e vontade de obedecer11”.

Tal perspectiva, chamada por Kramer de antidemocrática, apareceu logo na defesa dos tribunais e no argumento de que, sendo a Constituição uma espécie de lei, o poder interpretá-lo com autoridade pertencia exclusivamente ao Poder Judiciário. Morris, político federalista, por exemplo, sustentava que, quando fosse promulgada uma lei, quando uma ação fosse movida com base nela, tornava-se eventualmente necessário que os juízes decidissem antes sobre a legitimidade da lei, do que o caso em si mesmo. Logo, a análise da legalidade antecederia a análise do fato, sendo os tribunais os responsáveis diretos por isso: os conceitos oficiais deveriam ser tratados por oficiais.

Mas os argumentos contrários a participação popular na interpretação constitucional não param por aí. Kent, segundo Kramer um professor medíocre e federalista, fez sua defesa à primazia das cortes constitucionais na decisão sobre matéria constitucional com base no argumento da tirania da maioria e da falibilidade da opinião publica. Kent, que longe de ser um Beltolt Brecht, poderia repetir com ele que, no primeiro plebiscito da humanidade, Barrabás foi o prisioneiro libertado (embora a defesa da minoria federalista não significasse a proteção dos mais fracos, pelo contrário, tratava-se da proteção da minoria composta pelos mais ricos). Fato é que, para Kent, a revisão judicial não era um substituto para resistência popular que seria difícil de organizar, nem era uma maneira pacífica transformar tal resistência em desnecessária. Antes de tudo, a revisão judicial significava um controle sobre os caprichos de uma multidão facilmente conduzida, significava proteger a nós mesmos, inclusive de nós próprios - onde um cidadão obteria a inconstitucionalidade de uma lei: no tribunal ou numa guerra civil?

Ao contrário de James Kent na década de 1790, o senador Webster não defendeu que a revisão judicial era necessária para salvar as pessoas delas mesmas, tampouco que a fiscalização judicial era um direito e dever gerado pela Constituição. Se diante da pergunta “com quem o povo deixou a decisão final sobre assuntos de governo?” Madison e Jefferson respondiam “com o próprio povo”, Webster teve uma resposta diferente: “o povo deixou a decisão final com o próprio governo, através de instituições apropriadas – em última instância, o povo deixou a decisão final para o poder judiciário federal12”.

Assim, para Kramer, a Opinião Pública é capaz de sair de seu silêncio e aprender os conceitos oficiais, pois ela mesma foi quem estabeleceu o governo, no entanto ela delegaria tão somente aos oficiais a possibilidade de interpretar e criar conceitos? Ou ela seria a única capaz ou a única com maior legitimidade para interpretar e decidir sobre a lei fundamental? Embora responda afirmativamente à ultima questão, Kramer lamenta a perda da participação popular com o passar do tempo e destaca que, no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, um ceticismo geral sobre a condução popular do governo vem caracterizar o pensamento ocidental, afinal de contas, foi por meio do apelo ao povo que os governos fascistas e nazistas se erigiram. Vendo o panorama político sob este prisma, salienta Kramer, tornou-se mais fácil defender os tribunais na preservação dos compromissos constitucionais e no exercício da deliberação moral – é quando nasce, portanto, a ideia do sistema judicial como um fórum de princípio. A ideia do constitucionalismo popular, portanto, mais do que nunca, enfraqueceu-se.

IV – O COMPORTAMENTO NAS DECISÕES JUDICIAIS OU DE COMO A OPINIÃO PÚBLICA SE TORNA UM CONCEITO OFICIAL.

Se o povo já não dá a última palavra sobre assuntos constitucionais, é preciso entender até que ponto os juízes relevam a opinião pública em suas decisões. Não há decisão constitucional capaz de confrontar a vontade do povo por muito tempo – isso Kramer bem destacou com seus exemplos históricos. Destarte, a corte deve estar atenta à opinião pública, de modo a adequar suas respostas e garantir que as decisões sejam cumpridas e estejam coerentemente ligadas à história institucional.

Aqui, no entanto, temos um impasse: as cortes deveriam prever a reação da opinião pública – o que Friedman chama de antecipated reaction13 –, de modo a atuar politicamente na motivação das suas decisões ou a corte deveria agir estritamente como fórum de princípio, guardando a constituição ante a possibilidade da tirania da maioria?

Como destaca Barry Friedman, o problema é até que ponto a Corte tem a capacidade de agir independentemente da vontade majoritária, de contrariar a opinião pública ou ter que ouvi-la e avaliar o grau de subordinação a ela. A opinião pública, aqui, vem em um estágio pós-decisional, diferentemente do constitucionalismo popular que indica a participação da opinião pública desde o processo até a decisão.

Nesse embate, o comportamento dos juízes nas decisões aparece dividido em duas perspectivas: do ponto de vista jurídico, que defende a independência entre as cortes enquanto vinculada aos princípios constitucionais e a opinião pública, e do ponto de vista político, que responde afirmativamente à pergunta “os juízes estão sujeitos à influência da opinião pública?”. Cada perspectiva será analisada a seguir.

Ponto de vista jurídico do comportamento judicial nas decisões:

Do ponto de vista jurídico, embora pela política se consolide os instrumentos necessários à ordem jurídica, esta não deve interferir na política e sim ser construída conforme normas e princípios institucionalizados. A ótica do dever ser precede o sujeito, de modo que o sujeito, do ponto de vista jurídico, é aquele que deve ou não deve fazer algo.

Como julgar casos em matéria constitucional significa subsumir o fato à norma e decidir e interpretar o caso tendo em vista a qualidade na argumentação e o respeito com a moralidade e história institucional, no sentido de tanto levar em conta a tradição e olhar o passado para reescrever o futuro, quanto de não se prender à tradição e se for o caso consolidar novos entendimentos, materialmente adequados e justificados, tendo em vistas novas demandas e a possibilidade ampliativa do direito. É o que basicamente Dworkin, Alexy, Perelman, e outros tantos expoentes de teorias argumentativas do direito procuram defender e idealizar. É possível e preciso sofisticar, refinar a percepção e, sobretudo, saber distinguir os limites da possibilidade da atuação jurídica.

Saliente-se, contudo, que teorias jurídicas contemporâneas já não são ingênuas (ou cínicas) o suficiente para pressupor uma distinção radical entre moralidade e direito, como apregoavam os positivistas desde o século XIX. Tampouco sustentam que a tomada de decisão deve ser produto de uma análise imparcial e fundamentada na mera aplicação da lei, da doutrina ou da jurisprudência aos fatos de determinado caso.

As teorias jurídicas contemporâneas são mais sofisticadas a ponto de se propor a responder qual seria o papel do juiz dentro de uma sociedade que compartilha certos valores e tem em vista a construção de um referencial ético. Dworkin, por exemplo, concebe o direito como integrado não somente por regras positivadas, mas composto também por princípios, os quais, embora não criados deliberadamente, existem e mantêm uma relação com as regras, tanto na formação quanto na justificação da existência e vigência das regras.

Nesse contexto, a distinção entre argumentos de princípio e argumentos de política feita por Ronald Dworkin serve para entender quais os enfoques da decisão judicial e onde a decisão judicial deve se situar. O jusfilósofo afirma:

Os argumentos de política tentam demonstrar que a comunidade estaria melhor, como um todo, se um programa particular fosse seguido. São, nesse sentido especial, argumentos baseados no objetivo. Os argumentos de princípio afirmam, pelo contrário, que programas particulares devem ser levados a cabo ou abandonados por causa de seu impacto sobre pessoas específicas, mesmo que a comunidade como todo fique consequentemente pior. Os argumentos de princípio são baseados em direitos. 14

Quando o argumento versar sobre políticas públicas, sobre qual seria a melhor estratégia para satisfazer o interesse coletivo através de metas, por exemplo, a erradicação da fome ou a alfabetização da população, estar-se-ia diante de argumentos de política15. Por outro lado, quando a questão envolver a proteção a direitos fundamentais do indivíduo, como, por exemplo, o acesso de afrodescendentes ao ensino universitário16, argumentos de princípio deveriam ser aplicados. E é por meio destes que é formada a decisão judicial.

Inicialmente, o argumento de política é utilizado para determinar quais são os direitos em questão criados pelo Legislativo e qual âmbito de incidência seria relativo ao caso. Mas, para a interpretação dos precedentes e a construção da decisão, o juiz utilizará de argumentos de princípio, tendo em vista sua consubstanciação na ordem efetiva.

Um exemplo é o próprio caso norte-americano Brown v. Board of Education of Topeka (347 U.S. 483) de 1954, em que a Corte Suprema dos Estados Unidos declarou inconstitucional a separação entre estudantes negros e brancos nas escolas públicas. Ao ter a matrícula da filha negada em uma escola pública exclusiva de brancos, o pai da menina negra Linda Brown pleiteou judicialmente. A escola se baseava juridicamente no caso Plessy v. Ferguson, de 1892, no qual a Suprema Corte Americana negou o direito de um negro que reivindicava ter assento no mesmo vagão de trem que os brancos. Tal episódio ficou conhecido por uma frase da sentença que dizia “separados, mas iguais” – brancos e negros eram formalmente considerados iguais, mas deveriam, na prática, permanecer separados.

À época, existiam, portanto, políticas que fomentavam a separação, mas que feriam o princípio da igualdade entre as pessoas, disposta na emenda XIV da Constituição norte-americana. Entre o princípio da norma e a prática política, a Suprema Corte norte-americana baseou sua decisão em um argumento de princípio e decidiu que a segregação racial que ocorria nas escolas públicas era inconstitucional, na medida em que desconsiderava o preceito fundamental da igualdade, devendo ser entendida no caso, como igual consideração e respeito.

Mas por que a interpretação mudou assim? Não deveria a corte americana ter julgado dessa maneira no primeiro caso em 1892? Estaria a Corte, aquela época, agindo politicamente? Estaria a opinião pública imatura o suficiente para aceitar uma decisão que não fosse discriminatória?

O fato é que nem sempre os juízes julgam conforme métodos: há, pois, uma relação intrínseca entre direito e política, que a teoria normativa fecha os olhos ou tenta rejeitar a qualquer custo.

Ponto de vista jurídico do comportamento judicial nas decisões

Do ponto de vista político, o direito é visto como um instrumento pelo qual se atinge determinado fim e o sujeito é apenas o agente que dá ensejo à finalidade que repercute na coletividade. “Como se atinge determinado fim?”

Otto von Bismarck dizia “política é a arte do possível”. E no estudo do comportamento judicial, o termo “política” adquire muitos possíveis significados. Posner destaca que “política” pode se referir a julgamentos que refletem a lealdade a determinado partido político ou a convicção a determinada ideologia; pode ainda descrever decisões técnicas que buscam o meio mais eficiente para o fim acordado e que tem impacto perante a política pública; também pode ser considerado “político” o juiz que decida com base em interesses próprios, como a prática de venda de sentenças, que produz resultados tanto institucionalmente na jurisprudência quanto na arena pública17.

Em termos políticos destacamos duas escolas: o modelo atitudinal e o modelo estratégico. O primeiro tem em vista os fins, ao agir conforme uma convicção previamente explicitada, conquanto no segundo prevalece a análise dos meios para chegar a determinado fim, o qual permanece oculto e individualizado. Não sendo necessariamente incompatíveis, os dois modelos podem emergir concomitantemente e são caracterizados a seguir.

O modelo atitudinal:

O modelo atitudinal parte de uma premissa simples: o julgador está sujeito a julgar consoante sua inclinação ideológica. Comprovada por inúmeras pesquisas desenvolvidas tanto na ciência política quanto na psicologia, a influência da ideologia no raciocínio decisório parece ser maior do que se pensa. De acordo com o modelo atitudinal, os juízes tomam decisões “considerando os fatos do caso à luz das suas atitudes e valores ideológicos” 18: sugere-se que os juízes teriam determinadas preferências políticas pessoais que serviriam como bons indicadores de suas futuras decisões, sobretudo em casos sem precedentes anteriores ou que envolvam questionamentos morais na sociedade.

Os atitudinalistas argumentam que os juízes são funcionários do governo, recebem um salário fixo e não têm interesse econômico nas decisões, de modo que julgam segundo suas convicções e projeções de seus ideais de justiça. O papel político influenciaria, portanto, os juízes na construção de precedentes que refletissem suas posições ideológicas.

Como a maior parte dos defensores do modelo atitudinal está nos Estados Unidos, é comum existir a classificação dos juízes como liberais ou conservadores, associados, respectivamente, mesmo que de forma indireta, ao Partido Democrata e ou Partido Republicano. Para indicar quais juízes teriam ou não inclinação para julgar conforme orientações partidário-ideológicas, os estudiosos partem na premissa de que o presidente indicará um juiz que tenha afinidade com seu partido político. Vale lembrar que, nos EUA, vários outros cargos de juiz além dos da Suprema Corte são preenchidos por indicação presidencial. Um exemplo utilizado para destacar a força do modelo atitudinal é o julgamento da Suprema Corte americana no caso Bush v Gore. No controverso desdobramento do impasse na recontagem dos votos do estado da Flórida nas eleições presidenciais de 2000, a decisão da corte foi tomada por cinco votos a quatro: os cinco votos vencedores eram de indicados por Presidentes republicanos, e os dois únicos indicados por democratas no tribunal ficaram do lado vencido19.

O modelo atitudinal não foi isento de críticas. Que existiria uma sobrelevação do impacto ideológico; que os estudos não distinguiriam claramente quais e como os votos são politicamente motivados ou de que os interesses dos juízes são exclusivamente políticos; que a indicação presidencial não significaria compromisso dos juízes com a orientação partidária20 – tais são as críticas mais freqüentes ao modelo atitudinalista, críticas que não foram obliteradas pelo segundo modelo político do comportamento dos juízes, o modelo estratégico, analisado a seguir.

O modelo estratégico:

Marx bradava sua crítica integral das mentes, sua teoria das máscaras sob o título de “A Ideologia Alemã”: “Até agora, os homens sempre tiveram ideias falsas a respeito de si mesmos, daquilo que são ou deveriam ser (…) Criadores inclinaram-se diante das próprias criações.”21 O homem ingênuo deveria colocar suas convicções no tribunal da razão e questionar até que ponto determinada crença era ou não uma convenção destinada a um fim posto por outrem. Nesse sentido, a ideologia seria uma consciência que ainda não é ciente de si ou não questiona as bases sob qual está assentada.

O modelo estratégico pressupõe a crítica da ideologia, sabe que o juiz pode não ser tão sincero e leal a suas supostas convicções como é aparentado. Dentro de uma instituição colegiada, o juiz levaria em conta a participação, reação e negociação com seus pares em um tribunal. Sabendo que decisões colegiadas requerem um mínimo de consenso e de que podem incidir de maneira ampla na sociedade, o modelo estratégico admite uma flexibilidade e a ponderação em detrimento da reação dos outros ante a decisão almejada. Não só vislumbrando a aceitação ou rejeição da opinião pública, mas também a reputação perante os advogados, os colegas de trabalho e a comunidade acadêmica, os juízes decidiriam com base em um raciocínio de utilidade, um raciocínio instrumental, oposto ao raciocínio ideológico.

Epstein e Knight destacam que:

Juízes podem buscar essencialmente objetivos jurídicos, mas eles não são personagens simples que fazem escolhas baseadas meramente em suas preferências políticas. Ao invés disso, juízes são atores estratégicos, que percebem que sua capacidade de alcançar seus objetivos depende do modo como consideram as preferências de outros, das escolhas que eles esperam que outros façam, e do contexto institucional em que eles atuam. Em outras palavras, as escolhas podem ser melhor explicadas como um comportamento estratégico, não somente como respostas a ideologia pessoal ou a jurisprudência apolítica22.

Segundo a literatura estratégica, poder-se-ia destacar três elementos principais no comportamento judicial: o fim, o modo e a relação com outros agentes. Que as ações dos juízes são direcionadas para a consecução de determinados objetos; que o modo de agir é estratégico; e que os juízes não estão sozinhos para decidir, mas interagem entre os juízes, entre um tribunal e outros poderes, e entre um tribunal e o povo.

O comportamento estratégico releva as circunstâncias e a relação com outros agentes. Se o comportamento sincero pressupõe um terreno livre de influência em que o juiz julga conforme o seu melhor entendimento, o comportamento estratégico suspende esse lócus ideal e supõe um agir com o “intuito de garantir um resultado mais próximo do que o juiz prefere” 23. Nesse sentido, evitar lutas e desgastes nos quais se sabe que não irá se sair vencedor, politicamente ceder quando não é possível se impor e se impor quando convém não ceder, tudo isso o agir estratégico deve levar em conta e também ter a consciência de que “lutas pelo poder no interior de corpos políticos sempre são também lutas por primazias” entre “indivíduos ambiciosos acompanhados de seus séquitos; a arte do político encerra, por isso, o procedimento de indenização dos perdedores” 24. Por isso, para cada decisão que contrarie a convicção de uns hoje, amanhã os contrariados podem reformulá-la ou utilizarem a derrota ante a primeira decisão para barganhar a vitória num próximo julgamento – o voto vencido de ontem pode ser o voto vencedor de amanhã.

De como a opinião pública se torna um conceito oficial

Se Kramer, em sua idealizada leitura histórica, quis revisitar e reviver o espírito republicano que supostamente convida a opinião pública a assentar na mesa e falar claramente o que espera do governo e das leis, na prática, e em uma sociedade cada vez mais multicultural, a opinião pública tem múltiplas vozes – e é comum muitos pensadores escutarem o conjunto de vozes em sua uniformidade, sem perceber que a música é composta por instrumentos muitas vezes dissonantes. E se a vida em comunidade é uma orquestra sinfônica25, o juiz geralmente escuta ou privilegia a escuta de uma voz que lhe mais apraz. A opinião pública, assim, torna-se um conceito oficial para legitimar determinada postura.

Dahl, por exemplo, demonstra que, em qualquer hipótese, o produto da decisão da Corte se ajusta a interesses de determinado grupo, minoritário ou majoritário.

Strictly speaking, then, no matter how the Court acts in determining the legality or constitutionality of one alternative or the other, the outcome of the Court’s decision must either (1) accord with the preferences of a minority of citizens and run counter to the preferences of a majority; (2) accord with the preferences of a majority of citizens and run counter to the preferences of a minority; or (3) accord with the preferences of a minority and run counter to the preferences of another minority, the rest being indifferent26

Ora, tanto no modelo atitudinal quanto no modelo estratégico a opinião pública torna-se um instrumento de adequação. No modelo estratégico, com receio de que o apoio popular dificulte a realização das suas decisões, os juízes internalizariam o comportamento majoritário, chamando-o, se for preciso, de opinião pública ou clamor público. A opinião pública serviria de argumento forte para passar por cima de determinados direitos e condições. Marcelo Novelino destaca, por exemplo, que no julgamento do mensalão (AP 470/DF), especialistas em Direito Penal chegaram a afirmar que a “teoria do domínio do fato”, adotada como fundamento teórico para parte das condenações, teria sido aplicada equivocadamente, com finalidade distinta daquela para a qual foi desenvolvida27. Recentemente, na operação Lava-Jato, o midiático juiz Sergio Moro, notadamente com apoio popular e grande parte da imprensa, negou o acesso de um dos acusados ao conteúdo da delação premiada, contrariando os princípios mais basilares do direito processual penal28, sob a ideia de que, talvez, o clamor da população justificasse estar além do bem e do mal, estar desvinculado do procedimento legal.

No modelo atitudinal, por sua vez, os juízes escolheriam qual voz, dentre a multidão, significaria a opinião pública. Nesse caso, opinião pública significaria opinião pública especializada, que justificaria a escolha adotada pelo juiz tendo por base sua ideologia. O julgamento da união homo-afetiva, por exemplo, contrariando a opinião majoritária, possibilitou os casais homo-afetivos adquirir todos os direitos e obrigações na esfera jurídica como família.

Fato é que comportamento judicial ser influenciado pela opinião pública em determinados contextos decisórios não significa que ele seja necessariamente determinado por ela, mas a justificação da decisão inevitavelmente coincidirá com os anseios de determinado grupo detentor de uma opinião pública. Nessa perspectiva, a justificação da decisão tende a se apoiar em um conceito instrumental de opinião pública – principalmente quando se trata de casos em que a jurisprudência é considerada insuficiente para orientar o resultado da decisão – podendo, em muitas vezes, agir contra o ordenamento jurídico. Assim, é preciso tomar muita cautela quando o uso instrumental e ad hoc da opinião pública a torna um conceito oficial, uma carta na manga que permite extrapolar a esfera jurídica sem o devido processo para finalidades eminentemente políticas.

V - Conclusão

"Numa sala", talvez prosseguisse Carlos Drummond de Andrade, "lá estava a Opinião Publica cercada por guardas, sendo obrigada a conhecer e decorar os conceitos oficiais. Com as mãos trêmulas, abriu o livro cuja capa estava escrito ‘Dicionário Histórico dos Conceitos Oficiais’. Para sua surpresa percebeu que se tratava do álbum de fotos do rei. No verbete ‘legitimidade’, encontrou um retrato do cordão umbilical; no termo ‘punição’, viu fotos de prisioneiros e rebeldes contrários a monarquia; no verbete ‘soberania’, reconheceu o castelo antigo que desaparecera nas guerras passadas. A Opinião Pública virou a página e quando percebeu que ali estava escrito ‘Opinião Pública’, foi tragada magicamente para dentro do livro e misteriosamente transformou-se na foto do rei perante o espelho. Agora, a Opinião Pública era só mais um conceito oficial".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ABDO, Helena. Mídia e Processo. São Paulo: Saraiva, 2011.

ANDRADE, Carlos Drummond. Contos plausíveis, in Prosa Seleta. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.

ASCH, S. Forming impressions of personality. Journal of Abnormal and Social Psychology, 41, 1946. 258-290.

ASCH, S. Social psychology. New York: Prentice Hall, 1952

DAHL, Robert. Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as National Policy-Maker. Journal of Public Law, No. 6, 1957.

DWORKIN, Ronald. A Virtude Soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005

DWORKIN, Ronaldo. Uma questão de principio. Tradução de Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. P. IX

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003. P. 475

EPSTEIN, L.; KNIGHT, J., The Choices Justices Make. Washington: CQ Press, 1998. p. xiii

FRIEDMAN, B. The Politics of Judicial Review. Texas Law Review v. 84, p. 257-337, 2005.

FRIEDMAN, Barry. The Will of the People: how public opinion has influenced the Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009

FERREIRA, Pedro Fernando de Almeida Nery. Como decidem os ministros do STF: pontos ideais e dimensões de preferências. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio de janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol II. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

KRAMER, L.D. 2004. The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review. Oxford, Oxford University Press, 363 p.

MARX e ENGELS. A ideologia alemã. Tradução de Luis Claudio de Castro e Costa. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

NOVELINO, Marcelo . A influência da opinião pública no comportamento judicial dos membros do STF. In: Marcelo Novelino; André Fellet. (Org.). Constitucionalismo e democracia. 1ed.Salvador: Juspodivm, 2013, v. 1, p. 265-328.

POSNER, R. How judges think. Cambrige: Harvard University Press, 2008.

SEGAL, Jeffrey A.; SPAETH, Harold J. (1993). The Supreme Court and the attitudinal model. New York: Cambridge University Press.

SLOTERDIJK, Peter. Ira e tempo: ensaio político-psicológico. Tradução de Marco Casanova. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.

SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. Tradução Marco Casanova e outros. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.

TRUCHINER, Noel (Org.). Novas fronteiras da teoria do direito: da filosofia moral à psicologia experimental. 1ed.Rio de Janeiro: POD/ Editora PUC-Rio, 2014