Introdução

Contemporaneamente, são inúmeros os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Embora tutelados por rígido controle de constitucionalidade, tanto preventivo quanto repressivo, não se sustenta a inexistência de supressão de direitos outrora experimentados pela coletividade social.

A intenção aqui não é criticar ou apontar falhas na legislação brasileira. Neste estudo, que atualmente é objeto de muitas críticas e alvo dos mais falaciosos discursos políticos, pretende-se estabelecer parâmetros para compreender o retrocesso social, analisando como um país subdesenvolvido pode retroceder em suas leis e garantias sociais e, por fim, diferenciando quando um ato legislativo é retrocessivo e quando não é. Ressalta-se que, por não ser retrocessivo, em um silogismo lógico de caráter universal, isso não implica necessariamente que o ato seja evolutivo. Por conseguinte, serão apresentadas reflexões e posicionamentos diversos de outros estudiosos do tema, conceituando os entendimentos pertinentes e direcionando os respectivos apontamentos do autor à distinção em questão: o retrocesso, o não retrocesso e a evolução legislativa.

Cumpre esclarecer que o trabalho não tem por objetivo trazer detalhamentos extensivos sobre o “Não Retrocesso Social”, tampouco discutir se a “Proibição do Retrocesso” deve ou não constar explicitamente na Constituição Federal. Todavia, é essencial a propositura de difundir o pensamento e esclarecer que nem sempre, conforme alegam discursos falaciosos, estamos diante de um retrocesso social.

1. SÍNTESE TERMOLÓGICA

Na doutrina, há uma vasta diversificação de expressões que atribuem ao Princípio da Proibição do Retrocesso Social o seu sentido. Além dos exemplos citados por Narbal Antonio Mendonça Fileti1, como cláusula de proibição da evolução reacionária, regra do não retorno da concretização e proibição da retrogradação, acrescentamos também terminologias trazidas por Felipe Derbli2. Para comparar algumas das muitas expressões, Derbli apresenta termos sinônimos, como vedação do retrocesso social, princípio do não retorno da concretização e princípio da contra-revolução social. O autor ressalta que, entre os inúmeros termos existentes relativos à proibição do retrocesso social, adotamos este não apenas por ser amplamente utilizado, mas também por estar presente na maior parte da doutrina e por sua concepção lexicográfica3 e literal, que, para nós, além de essencial, é a que mais se aproxima da nossa realidade social, sendo sintetizada como a proibição do retrocesso: a não supressão de direitos por ato normativo.

2. HISTÓRICO

É comum que epopeias civis e jurídicas surjam primariamente em civilizações mais antigas. Assim como muitas outras, a Proibição do Retrocesso Social teve origem inicial na Alemanha, por volta de 1918, no período pós-Primeira Guerra Mundial, em decorrência do déficit econômico resultante. Paula Susana A. Melo4 relata que o retrocesso social na Alemanha esteve associado à crise do Estado-Providência, momento em que a população clamava por maior intervenção estatal na vida social. Desse movimento, cabe salientar que

O conceito político de Estado-providência, ou Estado social, veio substituir o conceito de Estado liberal. Efetivamente, no Estado liberal entendia-se que ninguém melhor do que cada indivíduo deveria saber escolher as suas próprias necessidades e o modo mais eficaz de as satisfazer. Assim, o Estado teria apenas o papel de criar as condições necessárias ao livre exercício dos direitos naturais dos cidadãos e deveria abster-se quanto a qualquer conduta que pudesse perturbá-lo.5

Neste contexto, com base em outras pesquisas, Paula Susana A. Melo sustenta que muitas teses foram elaboradas para que o Estado, à época sem condições de atuar plenamente, pudesse prestar e assegurar direitos sociais à população que assim clamava. Dentre as inúmeras teses criadas para garantir o direito à segurança e à seguridade social, surgiu a proibição do retrocesso, com o objetivo de assegurar que, ao se reconhecerem novos direitos, não fossem excluídos aqueles já anteriormente alcançados.

O respectivo princípio, ora comentado, estendeu-se por toda a Europa. Portugal é constantemente citado por juristas brasileiros devido à proximidade de fatos históricos, culturais e ao modus vivendi entre os dois países. Não obstante, Joaquim José Gomes Canotilho desempenhou um papel de destaque no constitucionalismo português, influenciando significativamente a doutrina brasileira. Nesse sentido, é imprescindível ressaltar que Joaquim José Gomes Canotilho foi o precursor da tese em Portugal. Em sua obra Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador (Coimbra, 1983), o autor concluiu, após uma vasta análise teórica, que os direitos sociais reconhecidos e constitucionalmente concretizados são irreversíveis.

Diferentemente das limitações impostas na Alemanha, os portugueses reconheceram a proibição do retrocesso de forma mais enfática. Esse reconhecimento ocorreu em decisão colegiada do Colendo Tribunal Constitucional Português, no Acórdão nº 39 de 19846, o qual, inclusive, citou Joaquim José Gomes Canotilho como referência à irreversibilidade dos direitos constitucionalmente concretizados.

No Brasil, influenciado pelo constitucionalismo italiano de G. Balladore Pallieri, foi José Afonso da Silva quem introduziu o Princípio do Não Retrocesso na nação, inicialmente em sua obra Aplicabilidade das Normas Constitucionais7.

A cláusula do Não Retrocesso chegou ao Brasil por volta de 1960 como um embrião, desenvolveu-se ao longo do tempo e, atualmente, vem amadurecendo cada vez mais. Observa-se que, embora ainda sejam poucos os estudos sistemáticos sobre o tema, é evidente sua incidência, mesmo que por analogia, nas mais diversas áreas do direito, como, por exemplo, no Direito Ambiental, Direito Penal, entre outras, e até na Filosofia do Direito. Narbal A. Mendonça, em seu estudo, comenta os primeiros pronunciamentos da Corte Máxima Brasileira, ipsis litteris, nos quais os ministros reconheceram a vedação ao retrocesso social.

O STF lançou o primeiro pronunciamento sobre a matéria por meio do acórdão prolatado na ADI nº 2.065-0-DF, na qual se debatia a extinção do Conselho Nacional de Seguridade Social e dos Conselhos Estaduais e Municipais de Previdência Social. Não obstante o STF não tenha conhecido da ação, por maioria, por entender ter havido apenas ofensa reflexa à Constituição, destaca-se o voto do relator originário, Ministro Sepúlveda Pertence, que admitia a inconstitucionalidade de lei que simplesmente revogava lei anterior necessária à eficácia plena de norma constitucional e reconhecia uma vedação genérica ao retrocesso social.

Outras decisões do STF trataram do tema da proibição de retrocesso social, como as ADIs nºs 3.105-8-DF e 3.128-7-DF, o MS nº 24.875-1-DF e, mais recentemente, a ADI nº 3.104-DF. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também já analisou o tema na Apelação Cível nº 70004480182, que foi objeto do RE nº 617757 para o STJ. A matéria mereceu análise também pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul – Processo nº 2003.60.84.002458-7.

Canotilho aborda o retrocesso social, argumentando que, quando um país avança e alcança determinado nível de evolução, não se pode admitir que retroceda. Deve, ao contrário, manter-se evoluído ou avançar ainda mais. Nesse viés, pode-se concluir que, independentemente da situação econômica, ao invés de retroceder e eliminar gastos essenciais, o país deve buscar melhorar sua eficiência e criar novas fontes de receita, sem retirar valores ou direitos da população.

Mas, afinal, o que é a proibição do retrocesso social e onde está inserida no nosso ordenamento jurídico? A proibição do retrocesso é um limitador de atos legislativos que deve ser observado nos controles de constitucionalidade das normas8, visando evitar que direitos e garantias sociais sejam extintos, suprimidos ou até mesmo interpretados de forma equivocada.

Embora este princípio não esteja expressamente previsto no texto legal, ele está evidentemente implícito na Constituição, como já apresentado, especialmente no art. 5º, que estabelece a inviolabilidade da segurança, intimidade, honra, além de tutelar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Dilmanoel de Araújo Soares lamenta que o legislador não tenha expressamente garantido a proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Contudo, confirma o entendimento de que essa proteção está implícita ou indiretamente garantida, seja pelos fundamentos constitucionais mencionados, seja pelo processo de ponderação9.

Há controvérsias, mas, na doutrina, prevalece o entendimento de que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 contém, de forma implícita, o chamado "princípio da proibição do retrocesso social". Esse princípio encontra suas bases no sistema constituinte da República, protegendo a extinção das garantias mínimas e assegurando a subsistência dos direitos essenciais, indispensáveis à composição social, democrática e pluralista de um Estado de Direito. A vedação do retrocesso social é um pilar fundamental para o desenvolvimento e a expansão do Estado. Contudo, isso não significa que o Estado evoluirá apenas por impedir retrocessos.

Nesses termos, o professor Narbal A. Mendonça argumenta: “Com efeito, o princípio da proibição de retrocesso social é um princípio constitucional, com caráter retrospectivo, na medida em que tem por escopo a preservação de um estado de coisas já conquistado contra a sua restrição ou supressão arbitrárias”10. Felipe Derbli reforça esse entendimento, apontando que a doutrina brasileira reconhece a existência do princípio no sistema jurídico-constitucional pátrio.

3. O ATO LEGIFERATIVO

No Brasil, a criação e elaboração de normas, constitucionalmente, deve percorrer um extenso caminho, considerado por alguns rígido e, por outros, extremamente rigoroso. Nesse processo, devem ser observados os vícios formais e materiais, uma vez que o Poder Legislativo não pode legislar sobre qualquer matéria nem de qualquer forma, incluindo-se, aqui, as questões referentes à competência legislativa. Segundo Clèmerson Merlin Clève, “O direito constitucional chama de processo legislativo a sucessão de atos ou fases necessários para a produção de um ato legislativo”11.

O ato legislativo é um elemento essencial para o desenvolvimento do Estado, pois, por meio das leis, os fatos sociais ganham forma e, consequentemente, podem ser efetivamente aceitos e aplicados.

De maneira preventiva, por meio das comissões de constituição e justiça, são realizadas análises legais e constitucionais para identificar, nos projetos de lei, aqueles que não estão devidamente enquadrados nas regulamentações constitucionais. Esse mesmo procedimento também é responsável por averiguar a incidência de supressão de direitos e garantias fundamentais. Assim, o ato legislativo é o mecanismo legítimo para filtrar e contrabalancear medidas retrocessivas ou evolutivas. Em eventuais avaliações, é livre o convencimento do legislador em propor soluções que, aparentemente, possam parecer retrocessos na atualidade, mas que venham a gerar frutos evolutivos no futuro.

Mário de Conto12 sustenta que o Poder Legislativo é a expressão da autonomia do Estado. Ele aponta que, desse poder, decorre o princípio da submissão do Poder ao Direito, concluindo que a elaboração das normas jurídicas deve estar subordinada aos princípios que emanam do sistema constitucional e democrático de direito. Assevera ainda:

“... Uma vez que a constituição adquire caráter normativo e dirigente, ocorre a vinculação da atividade estatal a seus princípios. Nesse sentido é que resta, evidentes as limitações à conformação legislativa, no sentido de que não há absoluta liberdade para atuação do poder legislativo, que permanece vinculado aos valores e princípios constitucionais.”13

Se, mesmo com todo esse controle preventivo e em conformidade com a vontade do povo representado pelo Congresso Nacional, algum projeto de lei ainda assim se mostrar supressor ou retrocessivo, devemos, no mínimo, desconfiar. A partir disso, é necessário traçar uma análise minuciosa do ideal proposto, haja vista que, como já apresentado, a cada grande salto em direção ao progresso, deixa-se o passado para trás, com a possível abdicação ou até supressão de direitos anteriormente conquistados.

Neste momento, ao tratar do retrocesso social no Brasil, é preocupante observar que há inúmeros projetos de lei em tramitação cuja essência basilar consiste em restringir direitos, reduzir serviços e redirecionar o orçamento público. Essas iniciativas podem deixar a população em desvantagem no contexto global, perpetuando a condição de subdesenvolvimento do país e afastando-o cada vez mais do progresso e desenvolvimento sustentável.

Então, qual é o maior problema do retrocesso social? Poderíamos afirmar que é a redução exacerbada dos direitos efetivamente alcançados pela população. Contudo, esse discurso apresenta-se demasiadamente enviesado, abarcando não apenas questões legislativas, mas também administrativas, jurídicas e sociais, ignorando circunstâncias indispensáveis e essenciais para uma explicação mais completa dos fatos. Isso porque, quando os direitos são minorados de forma insignificante ou compensatória, talvez o impacto não seja tão prejudicial para aqueles que sofrem as consequências.

Mas até que ponto seria possível um retrocesso legislativo? Qual é o seu limite? Predomina na doutrina o entendimento de que o legislador, no exercício de sua função legislativa, pode retroceder legitimamente, desde que de forma compensatória, ao suprimir direitos outrora consolidados. Luísa Cristina, ao escrever sobre a proibição do retrocesso, aduz que o legislador está vinculado aos direitos sociais. No entanto, o princípio democrático do Estado confere a ele a liberdade de legislar, desde que tal liberdade não viole o quadro valorativo dos direitos sociais14.

Nesse entendimento, Ana Paula de Barcellos, citada por Felipe Derbli, explica que

O legislador está vinculado aos propósitos da Constituição, externados principalmente através de seus princípios, não podendo dispor de forma contraria ao que determinam. Assim, ainda que não possa exigir judicialmente que o legislador regulamente a norma, a fim de realizar seus objetivos, pode-se legitimamente pretender que o Legislativo, poder constituído, não contravenha ao fins constitucionais.15

Percebe-se que, dentro da discricionariedade do legislador, este possui liberdade para legislar. É possível, portanto, a criação de normas que se apresentem como retrocessivas, mas que, observadas sob os moldes, princípios e exigências constitucionais e aprovadas nos controles preventivos de constitucionalidade e justiça, não o sejam. Isso porque é pacífico o entendimento de que uma norma compensatória pode suprimir outra norma, desde que observados, como já dizia Ferdinand Lassalle16, os fatores reais do poder. Exemplos disso foram as leis introduzidas por Nelson Carneiro no direito de família, que vieram a suprimir direitos, costumes e/ou obrigações, criando uma nova forma de separação e dissolução da sociedade conjugal. À época, tais mudanças foram amplamente rechaçadas por críticos de todo o país, inclusive pela Igreja, que considerava a nova lei um atentado aos costumes tradicionais.

Portanto, é possível haver retrocesso legislativo, desde que a norma que o ocasionou possa compensar adequadamente aquilo que foi suprimido. Cumpre destacar que, ainda que essa possibilidade de retroceder seja permitida, o legislador encontra limites em dois importantes princípios constitucionais: o Princípio do Mínimo Existencial e o Princípio da Reserva do Possível. Sinteticamente, esses princípios compreendem que, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, para garantir uma qualidade de vida digna e em observância aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, é dever do Estado proporcionar e preservar a dignidade humana e humanitária, sem ultrapassar o limite mínimo indispensável para o cumprimento desse dever.

Por outro lado, historicamente, é importante lembrar que muito sangue foi derramado para que hoje alcançássemos o ápice democrático e social, pautado no respeito ao mínimo existencial e à dignidade humana. A história revela civilizações que precisaram conquistar direitos a um alto custo — vidas humanas sacrificadas em guerras, revoluções e conflitos civis. Com toda essa trajetória marcada por lutas sangrentas, não nos parece razoável retroceder e, ao suprimir o que já foi garantido, aniquilar futilmente aquilo pelo qual muitos deram suas vidas. Esses direitos, portanto, são conquistas onerosas da humanidade, representando os fundamentos da justiça social.

No entanto, é necessário fazer distinções claras sobre quais são esses direitos e qual é a vontade soberana do povo. A partir dessa análise, torna-se possível desenvolver recursos e soluções para a sociedade sem que esse desenvolvimento implique na supressão de parâmetros já definitivamente concretizados.

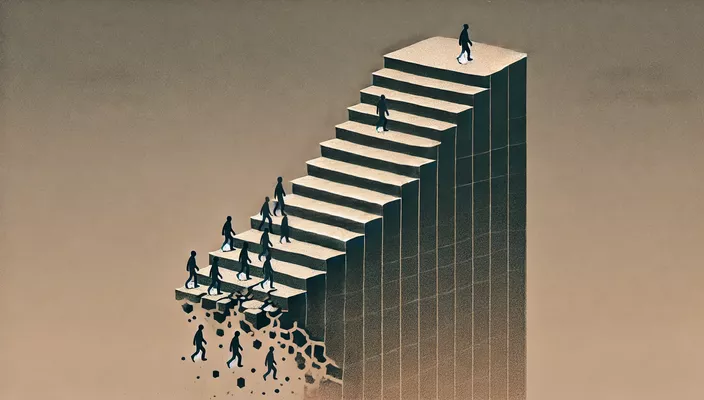

Sim, é preciso pensar à frente do nosso tempo. No entanto, o primeiro contato com a evolução, em alguns casos, causa-nos um choque acompanhado de uma sutil sensação de retrocesso. Ou seja, a percepção inicial pode ser de supressão de algo já conquistado em favor da implementação do novo. Dependendo do prisma sob o qual se analisa a questão, pode-se considerar que o estado anterior era satisfatório. O que muitas vezes não se percebe é que, sem mudanças, a situação poderia piorar gradativamente sem que a sociedade tomasse consciência disso. A esse fenômeno podemos chamar de retrocesso natural, isto é, uma inércia involuntária que, ao impedir o progresso, faz com que o Estado — entendido aqui como as pessoas que o compõem e o modus vivendi relativo a elas — naturalmente se distancie de países plenamente desenvolvidos. Essa inércia resulta em um atraso contínuo, especialmente em questões socioeconômicas e de políticas públicas, deixando o Estado à mercê de uma naturalidade retrocessiva. Isso nos leva a compreender que, em algumas situações, é necessário retroceder a um ponto específico para, a partir dele, evoluir, possibilitando que futuras gerações se desenvolvam com maior facilidade. Dessa forma, podemos avançar não apenas em leis, direitos e deveres, mas também, e sobretudo, nas relações políticas, sociais e administrativas públicas.

Ainda que, em determinadas circunstâncias, retroceder possa ser necessário, isso significa abdicar de conquistas obtidas por nossos antecedentes. Em vez de evoluirmos a partir dessas conquistas, retrocedemos, o que faz com que todo o esforço desempenhado para promover o avanço seja utilizado apenas para recuperar o ponto de retrocessão. Somente após alcançarmos novamente o ponto de partida poderemos, então, avançar. Para ilustrar esse conceito, vejamos um exemplo simplificado no contexto do atletismo: imagine dois corredores que partem juntos e mantêm a mesma velocidade. Se um deles para e o outro continua correndo, é evidente que o atleta em movimento chegará a um ponto mais avançado, enquanto o que parou permanecerá no mesmo lugar. No entanto, se o corredor que parou decidisse voltar alguns metros, não apenas deixaria de avançar, como também se distanciaria ainda mais de seu oponente. Assim, tornar-se-ia cada vez mais difícil alcançá-lo, e praticamente impossível superá-lo em algum momento.

Embora subdesenvolvido, o Brasil já alcançou um padrão de destaque em sua trajetória de evolução. Daí surge a questão: será que instituir mecanismos para impedir o retrocesso social seria a opção mais viável? Ou seria mais eficaz ampliar recursos, possibilitando a abertura de novos horizontes, de modo que retroceder não fosse necessário, tendo em vista a constante busca pela evolução?

Conforme já exposto, concluímos que, em determinadas situações fáticas, será admissível que outras normas e princípios prevaleçam sobre o princípio da proibição de retrocesso social, desde que seja observado o núcleo essencial deste.

Nosso posicionamento é de que todo desavanço constitui uma forma de retrocesso. O Congresso Nacional deve trabalhar com fundamento na evolução social, promovendo-a de forma a possibilitar o progresso da sociedade, evitando que esta se mantenha estagnada ou retroceda ao status quo. Essa forma especial de analisar e considerar as questões deve ser embasada em estudos científicos e sociais que minimamente criem mecanismos para a expansão das garantias já existentes, e não para sua redução. Há direitos que não são apenas fundamentais; são direitos humanizantes, que asseguram ao cidadão o mínimo de dignidade que lhe é devido. Reduzir ou suprimir tais direitos caracteriza, de forma inequívoca, um desavanço, colocando-nos diante de um retrocesso social.

Portanto, é indispensável avaliar, em todo e qualquer ato legislativo, a recompensa que este poderá trazer. Ainda que o ato legislativo se apresente inicialmente como retrocessivo, é necessário ponderar os benefícios que ele visa proporcionar no futuro, evitando análises restritas a um ponto de vista estagnado no presente. Permanecer fixado exclusivamente nas necessidades atuais, sem vislumbrar as possíveis demandas evolutivas, pode, como já exposto, levar a um retrocesso natural com o passar do tempo.

É importante esclarecer que nossos argumentos não sustentam a supressão de direitos fundamentais da pessoa, mas defendem que, para alcançar resultados maiores em favor da coletividade, sacrifícios podem ser necessários. Como exemplo, citamos as inúmeras modificações no âmbito das leis matrimoniais, que vêm sofrendo ajustes gradativos até os dias de hoje para atender às necessidades sociais. Em 1977, quando o Legislativo implementou mudanças no direito de família, houve grande repúdio por parte de diversos segmentos da sociedade. Muitos não compreenderam, à época, que tais mudanças eram essenciais para o desenvolvimento social. Havia quem considerasse essas alterações um retrocesso, mesmo diante de um cenário que claramente demonstrava a necessidade de reformas legislativas para o amparo dos mais vulneráveis.

Uma lei supraestatal não pode impedir o desenvolvimento social com a mera justificativa de que estaria promovendo um retrocesso. Permanecer inerte, além de causar prejuízos irreparáveis, pode levar ao retrocesso natural, como demonstrado.