Resumo: O fulcro deste trabalho é a relação histórica entre a figura do conselheiro e a do aconselhado, seja este um monarca, um conde, um presidente ou qualquer outro poderoso. Historicamente, o trato entre ambos nem sempre há sido cordial, tendo o conselheiro que, não raras vezes, criar subterfúgios e instrumentos de proteção para si e os seus, em caso de aconselhar equivocadamente. Nos bastidores políticos, o próprio aconselhado, vendo a astúcia e perspicácia de seus conselheiros, poderia sentir-se manipulado por eles. São dois os estereótipos de conselheiro: de um lado, o de um homem prudente, calado e leal como o profeta Daniel; de outro, a de um indivíduo sombrio, meio maquiavélico, como Rasputin ou o Cardeal de Richelieu, sempre tramando às escondidas em busca de impor suas vontades. No livro El Conde Lucanor, escrito por Dom Juan Manuel, a relação entre Patrônio, o conselheiro, e o Conde Lucanor, o aconselhado, é cordial, lembrando o primeiro tipo de estereótipo. No entanto, nas entrelinhas, se nota certo conflito, pois Patrônio é um funcionário do Conde, obrigado, portanto, a apontar caminhos adequados, sem demonstrar superioridade, sendo modesto e humilde em cada palavra ou gesto, ou seja, deve diminuir-se para que o Conde seja exaltado. Sendo ambos homens, movidos, pois, por paixões e ambições, essa situação é, no mínimo, tensa. Neste artigo, analisar-se-á apenas um dos contos do supracitado livro, o que se intitula Lo que sucedió a un rey y a un ministro suyo, buscando-se, a partir dele, debater a relação complexa, e às vezes perigosa, entre os monarcas e seus conselheiros. Como método, tomou-se o analítico-histórico, traçando-se uma panorâmica das idiossincrasias e dilemas atribuídos à função de conselheiro ao longo do tempo. Para tanto, buscou-se encontrar, nos casos pitorescos e famosos, tais como os de Daniel, Nabucodonosor, José do Egito, Moisés, Calígula e Nero, o referencial histórico básico para a análise do conto em questão.

Palavras-chave: conselheiro, aconselhado, poder, relação.

1. INTRODUÇÃO

O livro El Conde Lucanor, escrito entre os anos de 1331 e 1335 por Dom João Manuel, infante de Castela, remete-se a uma visão teocêntrica, típica da Idade Média. Compõe-se de cinco partes, das quais a mais notória é a das narrativas curtas e moralizantes, baseadas na Bíblia, nas obras de Esopo e Fedro: o objetivo é similar ao do livro de Provérbios e das fábulas, ensinar de forma indireta, levando o leitor a refletir sobre seus próprios dilemas. Para tanto, o autor emite uma sentença moral ao final de cada conto.

Os contos possuem uma estrutura simples: o Conde Lucanor necessita de conselhos e os pede a um de seus conselheiros, chamado Patrônio, o qual, por meio de parábolas, analogias e metáforas, tenta ser o mais prudente possível em suas respostas. Tal conselheiro é muito cauteloso no que diz, porquanto necessita aconselhar a um poderoso senhor feudal, porém sem parecer arrogante e, ao mesmo tempo, tem que dar um caminho seguro, pois se errar em seu conselho poderá, no melhor dos casos, perder o emprego.

Neste artigo, analisar-se-á apenas um dos contos supracitados, o que se intitula Lo que sucedió a un rey y a un ministro suyo, buscando-se, a partir dele, debater a relação complexa, e às vezes perigosa, entre os monarcas e seus conselheiros. Como método, tomou-se o analítico-histórico, traçando-se uma panorâmica das idiossincrasias e dilemas atribuídos à função de conselheiro ao longo do tempo.

Para tanto, buscou-se encontrar, nos casos pitorescos e famosos, tais como os de Daniel, Nabucodonosor, José do Egito, Moisés, Calígula e Nero, o referencial histórico básico para a análise do conto em questão.

2. A PARÁBOLA

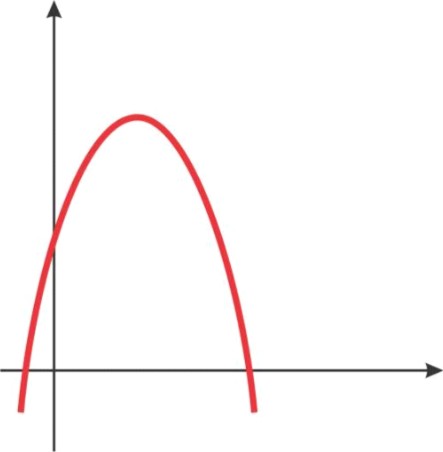

O dicionário da Real Academia Espanhola conceitua a parábola de duas formas distintas: uma relativa à geometria; outra, à literatura e à pedagogia. Na primeira acepção, parábola seria curva aberta cuyos puntos son equidistantes de una recta y un punto fijo, formada por dos ramas simétricas respecto de um eje, y que resulta de cortar um cono circular recto por um plano a uma generatriz. O gráfico abaixo ajuda a entender a definição acima: nele, há três linhas: duas retas, em direções diferentes, formando uma perpendicular; e uma oblíqua, em vermelho, que representa justamente o percurso de uma parábola no gráfico cartesiano:

Como se nota, se se toma a linha reta horizontal por base, uma parábola não é, desde uma perspectiva físico-espacial, a menor distância entre dois pontos equidistantes, representando muito mais um ponto de intersecção entre as duas retas, revelando as coordenadas relativas à altitude e à longitude.

O outro conceito trazido pelo DRAE é o de uma Narración de um sucesso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, uma verdade importante o una enseñanza moral. Esta definição remete-se à literatura, pois, de maneira mais simples, a parábola é uma metáfora ou símile extraído da natureza ou da vida cotidiana, prendendo o ouvinte por meio de sua linguagem vivida ou da sua estranheza, e deixando a mente dele com dúvida suficiente sobre a sua aplicação precisa, a fim de estimulá-la a um pensamento ativo (FISCHER apud SANOKI, 2013, p. 106).

Tanto no conceito matemático quanto no literário-pedagógico, uma parábola é uma linha oblíqua, torta, curva. A imagem do gráfico, portanto, é a que melhor explica o sentido da parábola, pois é do sentido geográfico que foram extraídos o literário e pedagógico. Grandes oradores e professores, a depender do público que lhes assistia, utilizaram-se da parábola literária para expressar com mais clareza suas ideias. Nestes casos, como pode, então, uma parábola, que é uma linha oblíqua, ser, desde uma perspectiva mental, o caminho mais curto para o entendimento de um conceito complexo?

Sabiam aqueles oradores que uma imagem grava melhor na mente do que uma noção puramente racional. Uma parábola, portanto, no sentido literário-pedagógico, é um tipo de metáfora, cujo objetivo é ilustrar um conceito abstrato. Com isso, a intenção não é a de ir direto ao ponto, como se se estivesse em uma aula avançada de matemática ou filosofia, mas a de comer pelas beiradas, ou seja, o intento é chegar ao ponto, mas rodeando o problema, pois nem sempre uma explicação objetiva, lógica e direta consegue inculcar no ouvinte-leitor aquilo que se quer transmitir. Às vezes, entre os pontos A e B, por exemplo, há uma montanha ou um pântano, e a forma mais eficiente e rápida de se chegar ao destino é contornando tais obstáculos, e esse contornar é uma parábola. Outrossim, a parábola literário-pedagógica é utilizada para contornar uma dificuldade de entendimento, seja pela própria natureza do tema, seja pela pouca capacidade de abstração da plateia, sejam ambas causas.

Um dos grandes temas combatidos pela Bíblia tem sido a idolatria, e esta pode ser considerada um tipo de parábola, porquanto, para muitos povos, o pensar na existência de um Ser Supremo só podia ser realizado se houvesse um símbolo físico que representasse a Divindade. Por isso, adoravam o sol, os rios, os ídolos de madeira etc., isto é, algo palpável, concreto, rústico. Quanto mais o homem pensa dessa forma, menos é capaz de pensar abstratamente. A própria igreja medieval teve que, para levar a noção cristã aos bárbaros e politeístas, paganizar-se em grande medida, tentando conciliar, por meio de sincretismo, os deuses dos povos pagãos com o cristianismo bíblico. Isso, contudo, foi combatido dentro da própria igreja, pois os iconoclastas consideravam a idolatria uma afronta aos princípios bíblicos mais sagrados. A adoração de imagens é repulsiva à Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, mesmo assim prevaleceu a corrente idólatra na Europa Ocidental. Mais do que uma questão de fé, foi uma estratégia política, desde Constantino, o Grande, para criar-se uma religião oficial que mantivesse o Estado romano unido.

Não por acaso, a parábola, como meio pedagógico, foi criticada no passado, pois, usá-la, muitas vezes, era tratar o público como incapaz de abstrações e raciocínios mais complexos. Por isso, há muitos professores que evitam-na em seus escritos, pois exigem que os alunos adquiram raciocínio abstrato, o que não vem sem muita dedicação.

Em muitos casos, como se disse, o público em questão poderia possuir um nível de abstração bastante baixo, o que levaria o interlocutor a criar imagens materializadas. Neste ponto, as crianças são bons exemplos. Em determinadas situações, porém, a questão não está ligada ao grau de abstração, mas ao contundente das verdades morais que se quer revelar. Neste sentido, não se busca apenas expor a ideia, mas usá-la como argumento moral.

Em ambos casos, Jesus Cristo utilizou as parábolas com maestria. Quando se dirigia às multidões israelitas, aplicava-as para atingir os dois tipos de ouvintes citados acima. Para aqueles que tinham baixa escolaridade ou pouca capacidade de raciocinar abstratamente, chegava ao ponto de quase materializar as ideias. Quando se deparava com um grupo mais elitizado, a parábola possuía a função devastadora de contra-argumento, sobretudo quando os opositores eram fariseus e saduceus.

No evangelho de São Marcos, entretanto, Jesus parece negar a validade e importância das parábolas como recurso pedagógico. Logo após expor a do semeador, seus próprios discípulos perguntaram-lhe qual o real sentido daquela, então o Mestre disse usar as parábolas não para ensinar, mas para impedir que o público em geral tenha acesso a conhecimentos profundos:

E, quando se achou só, os que estavam junto dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, e não percebam; e, ouvindo, ouçam, e não entendam; para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? (SÃO MARCOS, 4:10-13).

E por que faria isso Jesus? Ele sabia que as multidões o seguiam mais por amor aos milagres e benefícios materiais e menos pela obediência à palavra de Deus. O que o Mestre ensinava já estava, em grande medida, no Pentateuco e nos profetas: o povo judeu era consciente das maravilhas feitas pelo Criador, conhecia as regras e normas de conduta que lhe foram dadas, mesmo assim vivia entregue aos deleites materiais. Por isso, o problema não estava nas parábolas e metáforas utilizadas nem no grau de entendimento por parte dos judeus, mas, sim, pelas escolhas que estes fizeram, as quais endureceram-lhes o coração, conforme o atesta o Evangelho de Mateus:

E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado; Porque àquele que tem, se dará, e terá em abundância; mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas; porque eles, vendo, não veem; e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; Para que não vejam com os olhos, E ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem (MATEUS 13:10-16).

Ou seja, não era ignorância ou falta de instrução apenas, senão uma decisão premeditada de viver em desacordo com o que estava no texto sagrado. Jesus nunca enganou seus discípulos, disse-lhes que seguir a Deus é uma cruz pesada. Com seus discípulos, porém, usou várias vezes símbolos, preparando-os passo a passo para que pudessem entender e ponderar com justiça. Atualmente, as pessoas também sabem que é erro roubar, fofocar, mentir etc; tais condutas, contudo, continuam largamente estendidas entre a população. Como ensinar alguém que não quer aprender ou que já sabe, mas não quer pôr em prática o aprendido?

Em suma, a parábola é uma ferramenta importante no aprendizado, mas isso, sim, se os que a ouvem ou a leem tiverem o real interesse em aprender. Do contrário, é jogar pérolas aos porcos

3. O CONSELHEIRO

A figura do conselheiro, ao longo da História, é cheia de altos e baixos. Não está mal dar alguns exemplos.

Nabucodonosor, rei dos caldeus, fez algo inusual com os seus conselheiros. Um sonho o incomodava bastante, sabia que era sobre algo importante, mas não conseguia dar uma interpretação plausível. Então, chamou todos os adivinhos e sábios da corte, logo disse-lhes que desejava uma opinião veraz sobre o sonho. Todos os conselheiros se dispuseram a ajudar. No entanto, o rei afirmou que não lhes contaria o sonho, tendo eles que adivinhá-lo e, se não o fizessem corretamente, não só eles, como também todos os demais sábios e adivinhos do reino, seriam condenados à morte.

De fato, a atitude do rei babilônico pareceria sem sentido, se não se observasse o contexto em que surgiu. Ele, o monarca, sabia que esse conjunto de funcionários burocratas era necessário, porém perigoso, pois, não poucas vezes, representava o verdadeiro poder soberano dentro do império, armando ciladas, organizando grupos de oposição na surdina, e, pior, tentando levar o rei para esta ou aquela direção política. Por isso, talvez Nabucodonosor se quedasse em dúvida se, em geral, era aconselhado ou induzido por seus ministros a tomar decisões. Como bom déspota, precisava mostrar quem estava no comando. Ademais, queria averiguar se seus conselheiros, que se diziam falar com os deuses, de fato recebiam sinais destes. Se recebessem, poderiam interpretar sem percalços o sonho, do contrário, seriam meros charlatães.

Note-se que as magias e charlatanismos eram bastantes comuns: Moisés, diante do faraó, foi instigado a mostrar o poder de Deus. Então, um dos asseclas do monarca egípicio, lançou um cajado que, de pronto, transformou-se em uma serpente. O patriarca bíblico, entretanto, atirou também o seu báculo, que tornou-se também em serpente, e esta findou por devorar a primeira. Uma cena bestial, embora o ato de uma serpente engolir outra seja um fenômeno corriqueiro no reino animal. No entanto, deve-se atentar para o fato de que o mago egípico realizou algo estupendo: converter um objeto de madeira em um ser vivo. Está claro que ele preparou um truque de ilusão, o qual deve ter sido antes ensaiado com muita cautela, para que, na frente dos nobres egípcios e dos representantes dos israelitas, Moisés se assustasse, sendo por todos ridicularizado. Tal qual um mágico tira um coelho da cartola, assim o fez o ilusionista com a cobra, treinada e alimentada por aquele. Moisés, por seu turno, não sabia nada de mágicas, sendo o seu ato uma permissão divina, uma capacidade dada por Deus para que o israelita pudesse justificar-se perante os seus e os adversários. A cobra engolindo a outra representa o poder divino sobre as magias e charlatanices idólatras dos povos de outrora.

Imagine-se a vergonha e surpresa do faraó, ele, considerado um deus vivo, sendo humilhado por um filho de escravos! Era esse tipo de situação que Nabucodonosor anelava evitar. Por isso, ordenou que os seus adivinhos não apenas interpretassem o sonho, mas que descobrissem-lhe o conteúdo. Não puderam. E, se não fosse por Deus, através do profeta Daniel, teria havido uma matança na corte mesopotâmica. Daniel, guiado por Deus, descreveu o sonho e deu ao rei a interpretação certa. De imediato, foi ascendido, ficando entre os mais destacados conselheiros da nação. Durante toda a sua vida, o profeta foi um excelente conselheiro, passando por gerações de reis, inclusive chegando a Dario I, o Grande.

Outro exemplo extraído da Bíblia é o de José do Egito, pois, vendido pelos próprios irmãos, foi levado como escravo à terra dos faraós. No entanto, sempre diligente, eficaz e correto, buscou aceitar seu destino sem murmúrios e desejos de vingança. Tudo o que administrava tornava-se próspero, o que lhe dava traço divinal. Administrou com lisura a casa do seu amo, mas a esposa deste, instigada pela lascívia, de tudo tentou para seduzi-lo, nada conseguindo, porém. Ferida em seu orgulho de mulher vaidosa, considerou inadmissível que um mero escravo a rejeitasse daquela maneira. Assim, fingiu haver sido vítima de tentativa de violação. José, não tendo como defender-se, viu-se capturado e lançado às masmorras. Preso injustamente, vivendo em atroz situação, manteve-se fiel a Deus, sem lamentações. Ali, no cárcere, teve o dom da profecia aprimorado, ajudando a muitos. Devido a isso, indicaram-no ao faraó da época, o qual estava, como Nabucodonosor, incomodado com um sonho que o martirizava diariamente, buscando, assim, um intérprete idôneo. Chamado José à presença do rei, Deus deu-lhe a solução ao enigma, advertindo-o sobre o período de fome em que a região encontrar-se-ia logo após grande bonança. O faraó, com sabedoria, acatou o conselho e permitiu que José administrasse a empreitada.

No entanto, algo intrigante passou: o imperador concedeu a José a competência para gerir uma parte da Fazenda Pública, encarregando-o de organizar um sistema nacional de reserva alimentar. Se se mira com cuidado, isso nada mais foi do que um milagre, porquanto José, estrangeiro e escravo encarcerado por tentativa de violação, viu-se na iminência de administrar uma parte do maior império do Oriente Próximo. Por que o faraó fez aquilo? Por que não concedeu apenas a liberdade a José, dando-lhe algumas boas moedas de ouro? Numa corte egípcia, cheia de aduladores, como os há em todas as cortes, ávidos de cargos e reconhecimentos, como seria a recepção de José?

É provável que o sonho que o faraó estava tendo lhe estivesse arruinando a vida tal como um cancro ou um distúrbio psicótico. Nessas hipóteses, talvez, o monarca, agradecido por livrar-se de tão pesada carga, e reconhecendo em José o poder do Divino, teve receio de que se não agisse com justiça com o jovem israelita fosse punido por Deus. Também é possível que imaginasse que o hebreu, pela pouca idade e ignorância em assuntos políticos, não duraria por muito tempo na tarefa, entregando-a depois a alguém mais experiente. Ou, ao contrário, pode ter mandado pesquisar sobre a vida do rapaz, ficando ciente de que este, mesmo em situações adversas, conseguiu êxito: deve-se ter presente que José foi o administrador das posses de um egípicio rico, fazendo-as multiplicarem-se. Que melhor homem para administrar uma nação?

Não importa a causa aparente, mas sim a mediata: o verdadeiro conselheiro do faraó, neste caso, foi Deus, tocando no coração do egípicio para que permitisse a José ser exaltado nas terras do Nilo. O fato é que o conselho de José o tornou poderoso, pois a fome foi atroz e fez do Egito o grande abastecedor de alimentos da época, já que as outras nações produtoras de alimento estavam em miséria, recorrendo aos povos do Nilo para conseguir alimento. Com o êxito da empreitada, José chegaria a ser o sumo conselheiro do rei.

Por outro lado, como aconselhar homens como Calígula e Nero, movidos pela vaidade e loucura? Reis como eles não querem conselhos, querem aprovações para suas torpes pretensões; consideram-se divinos em suas trivialidades, recusando qualquer juízo racional que contradiga seus desejos megalomaníacos. Os conselheiros de Nero e Calígula estavam em constante perigo de vida, por isso buscavam não desagradar seus soberanos. Entretanto, se as coisas saíssem fora do planejado pelos reis em questão, se porventura seus planos não ocorressem de acordo com seus delírios, raríssimas vezes admitiam a culpa: buscavam bodes expiatórios. E, nestes casos, se os conselheiros tivessem calado ante aquelas pretensões, seriam responsabilizados pelo fracasso.

Como aconselhar homens e mulheres que se consideram filhos de deuses ou deuses eles mesmos? Talvez atribuindo os conselhos aos deuses, como o faziam os oráculos. Graças a reis e imperadores como os citados, os conselheiros, durante a Alta Antiguidade, aprenderam técnicas para dar conselhos sem responsabilizar-se pelas consequências destes. Um dos mais notórios é o do oráculo de Delfos. Não se está aqui a dizer que todos os oráculos tiveram essa origem, mas é no mínimo curioso que agissem conforme os interesses e contextos políticos dos poderosos de suas épocas. Tais oráculos, amiúde, eram formados por sacerdotes financiados direta ou indiretamente pelos cofres do Estado. Alguns criavam um ambiente onírico e mágico para dar uma sensação transcendental aos que os frequentavam, necessária para legitimar os presságios.

Alguns sacerdotes entravam em transe, usavam as vísceras de animais como se estas fossem objetos de premonição, ou seja, era necessário responsabilizar o transcendente para que a idoneidade física dos sacerdotes não ficasse prejudicada, em caso de uma resposta equivocada a um rei. Diferentemente das mensagens dadas pelos profetas israelitas, os oráculos eram quase sempre ambíguos em seus presságios, deixando ao aconselhado a difícil tarefa de interpretar adequadamente. Um exemplo pitoresco é o de Creso, rei da Lídia, que, percebendo a avassaladora expansão militar de Ciro II, preocupou-se e resolveu consultar Oráculo de Delfos (REED, 1941). Este afirmou que se Creso fosse à guerra contra Ciro II, da Pérsia, certamente destruiria um grande império. Entusiasmado, lançou-se ao campo de batalha, porém foi derrotado, aprisionado e viu desmoronar-se seu reino. Depois, reinterpretando a mensagem oracular, inferiu que ela, no fundo, queria dizer que o império que seria destruído seria o dele próprio. No fundo, a decisão que Creso tomasse seria válida para o oráculo, pois este não estava ali para dar certezas, mas sim possibilidades.

Em alguns casos, porém, os oráculos eram bastante objetivos, impondo purgações cruéis. Aqui, cabe a ilustração a respeito de Ifigênia, filha de Agamemnon, líder grego durante a guerra de Troia. O contexto: Helena já havia sido raptada, os reis gregos declararam a guerra aos troianos, reunindo os soldados nas praias para zarpar em direção à cidade de Heitor. Os ventos, porém, simplesmente eram desfavoráveis. Pela longa demora, portanto, dia após dia os soldados se enfadavam nas praias, começando a dispersar-se. Com isso, os líderes viram que a empreitada estava quase por findar-se antes mesmo de haver iniciado. O que havia começado com tanta euforia, agora era motivo de desânimo geral. Agamemnon, contudo, em ato desesperado, resolveu consultar o oráculo de Delfos, o qual disse estar a deusa Ártemis irritada com o rei, pelo fato de este ter caçado animal em um bosque consagrado àquela. Para aplacar a ira da deusa, o oráculo preconizou que Agamemnon deveria sacrificar a própria filha, Ifigênia. O sacrifício ocorreu, e os navios finalmente puderam partir.

Algo parecido Deus pediu a Abraão, ou seja, que o patriarca hebreu oferecesse em holocausto o próprio filho, Isaac. A diferença é que Deus queria demonstrar para Abraão que sacrifícios de sangue humano não lhe agradam. À época, era comum que alguns dos povos do Oriente Médio sacrificassem os primogênitos como forma de louvor aos seus deuses. Em troca, pediam-lhes abundância nas colheitas. As festas de oferenda eram regadas a bebidas alcoólicas e orgias. As crianças selecionadas para a matança, entretanto, nem sempre pertenciam às famílias nobres, sendo selecionadas entre campesinos pobres. Mais do que testar a fé de Abraão, Deus queria dizer-lhe que essa forma de louvor não é agradável. Permitiu-lhe, contudo, que ofertasse um carneiro no lugar do menino. Séculos depois, com Jesus Cristo, nem mesmo os sacrifícios animais seriam tidos por aceitáveis. Deus vai ensinando aos poucos, na medida mesma da capacidade humana em dada época. Atualmente, é universal a noção de que sacrifício de sangue humano é crime, e o de sangue animal, uma barbárie.

No caso de Agamemnon, a morte da filha foi um elemento incentivador dos ânimos: fez os soldados perceberem que seu líder não estava de brincadeiras, e que aquele que tentasse atrapalhar seus objetivos seria punido severamente, assim, resolveram esperar pacientemente a vinda dos ventos. O oráculo, portanto, não estava destinando o sacrifício da menina para acalmar os ânimos da suposta deusa, mas, sim, para mostrar aos soldados o poder do rei. Deu, enfim, um conselho maquiavélico, diabólico, a Agamemnon, conselho este que, de fato, logrou proporcionar ao rei grego o que ele desejava ardentemente, embora as consequências da morte da filha seriam fatais para ele, como o retrata a obra de Homero.

Para evitar tais conselhos, a figura do conselheiro foi aprimorando-se até chegar à noção contemporânea. Hoje, as monarquias no Ocidente são poucas, e as que existem tentam com afã sobreviver ao influxo deocrático, é o caso da inglesa e da espanhola. Os reis possuem papel secundário, salvo os casos do Oriente Médio, deixando as decisões para os presidentes, primeiros-ministros ou chanceleres, dependendo do tipo de regime adotado. Atualmente, os Ministros tomam para si o papel de auxiliar e aconselhar o chefe de Estado, entretanto sem o ônus de arcar com todas as responsabilidades, nem a potestade de dar conselhos brutais, como os de Delfos.

Mesmo assim, ainda existem conflitos graves entre o líder do Executivo e seus conselheiros. Para ilustrar, tome-se o regime presidencialista adotado pelo Brasil, aqui os ministros de Estado funcionam também como conselheiros do Presidente e, em muitos casos, mais do que orientar tentam atuar da mesma forma que os conselheiros de Nabucodonosor, ou seja, buscam ter, no fundo, o poder em suas mãos. Isso pode ser bem visualizado em um recente escândalo, no qual estavam envolvidos um ex-ministro da justiça e o Presidente da República. Os cientistas políticos alertavam o chefe do Executivo de que seria grave erro nomear como ministro alguém com tanto peso político e representatividade em termos nacionais e internacionais, fazendo frente à própria popularidade do Presidente. Um bom conselheiro, assim como Patrônio, deve ser leal ao rei e não aos seus próprios interesses políticos. Não deu outra: o ex-ministro, amparado por sua popularidade e prestígio, passou a impor-se às decisões presidenciais, o que gerou uma discussão de baixo calão, manchando a imagem de ambos. A saída do então ministro marcou o escândalo, ainda não mensurado totalmente, e quase levou o Presidente a um processo de destituição.

Por conseguinte, ser conselheiro em qualquer caso não é tarefa das mais simples, e é por isso que Patrônio deveria mostrar-se cauteloso, pois sabia que o rei com quem lidava era astuto da mesma forma que Nabucodonosor, e que constantemente estava testando-lhe não só em seus conselhos, também em sua fidelidade. Daí a importância de encontrar uma maneira de apontar caminhos de maneira segura e prudente: devia ser cuidadoso com o tom, para não se insinuar superior em conhecimentos ou, pior, tentar induzir o rei. A melhor forma de evitar tudo isso, foi a utilização de parábolas.