Sumário: Introdução. 1. Planejamento sucessório e empresa familiar. 2. Dos prós e os contras dos instrumentos do Código Civil para as transmissões de quotas ou ações das empresas familiares. 2.1. Da manutenção do controle societário na sucessão de quotas ou ações em vida versus o uso do testamento. 2.2. Da partilha em vida para transmissão de quotas ou ações e a necessidade de colação para igualar os direitos à legítima. 2.3. Da doação com reserva de usufruto. 2.4. Da validade da doação causa mortis na transmissão de quotas ou ações societárias. 2.5. Dos regimes de bens, pactos antenupciais e escrituras públicas de união estável. 2.6. Das cláusulas restritivas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Conclusão.

Introdução

O planejamento sucessório encontra, na empresa familiar, um tema que se relaciona diretamente com o Direito Civil, pois o Código possui uma variedade de instrumentos que viabilizam a transmissão de bens causa mortis no contrato social da empresa. Neste estudo, buscamos apresentar breves aspectos da terminologia "empresa familiar", analisando a melhor forma de aplicar os institutos típicos do Código Civil à sucessão do patrimônio familiar.

1. Planejamento sucessório e empresa familiar

O fator coesão, proteção e perpetuação do patrimônio familiar era o fundamento do Direito Romano ao estabelecer o critério do princípio da distinção das dignidades para a divisão e repartição dos quinhões hereditários. Não se tratava apenas da transmissão dos bens hereditários, mas da possibilidade de concentrar as riquezas em um único herdeiro, pois, ao eleger como digno o primogênito, na realidade, buscava-se a concentração de riquezas na governança e o fortalecimento do patria potestas. O objetivo era evitar o fracionamento do patrimônio entre os demais herdeiros, pois isso implicaria na queda do poder da família.1

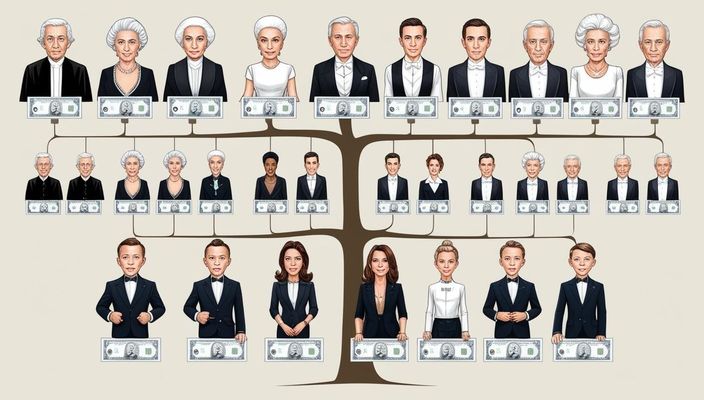

Nos dias de hoje, a empresa é um meio de concentração de riquezas que pode favorecer o crescimento do patrimônio familiar. O planejamento sucessório da empresa deve conciliar tanto a boa administração dos negócios quanto a preservação dos laços familiares, os quais passam a ser regidos por uma gestão corporativa, otimizando a economia das empresas.

A empresa familiar, em sua terminologia, combina a empresa à família, o que nos leva a uma realidade transdisciplinar.2 Dizemos "realidade transdisciplinar" porque os estudos vão além da compreensão unidisciplinar em uma única área científica. Isso ocorre porque é da essência do universo empresarial a integração de distintas áreas do conhecimento, como Família, Propriedade e Gestão de Empresas.3

O tema é muito amplo e, ao abordarmos a ramificação da Ciência Jurídica, encontramos diversas disciplinas, como o Direito Empresarial, o Direito Tributário e o Direito Civil, todas interagindo com os aspectos da Propriedade. Vejamos, por exemplo, o princípio do regionalismo tributário, que pode trazer vantagens, como a redução do Imposto de Renda para pessoa jurídica em comparação à pessoa física4. Além disso, podemos analisar questões societárias, como as decisões dos membros da família que, agora na qualidade de sócios da empresa, podem recorrer ao Judiciário, estabelecer quóruns de deliberações, conselhos consultivos e pactos parassociais.

Por meio do regime societário escolhido, é possível estabelecer direitos sobre ações sem voto, permitindo que as decisões fiquem a cargo dos demais familiares, favorecendo aquele que tem mais vocação para o negócio. Enfim, esses temas são complexos e demandam estudos aprofundados que extrapolam o breve escopo desta análise, cujo foco está nos instrumentos típicos do Código Civil, como a doação, o testamento e os direitos patrimoniais da família.

O planejamento sucessório da empresa familiar, por meio dos instrumentos típicos previstos no Código, envolve uma série de desafios, desde a divisão de quinhões hereditários até a consideração da metade indisponível para os herdeiros legítimos, a proteção contra credores, a perda patrimonial da empresa diante da dissolução do casamento de um dos herdeiros e a reserva de um patrimônio mínimo para aquele que se desfaz de seus bens por liberalidade. Ou seja, há uma complexidade de interesses que são solucionados por meio da redação do contrato social da empresa, o qual se vale dos instrumentos que o Código proporciona.

A propriedade na empresa familiar pode assumir proporções em que a gestão se torna cada vez mais complexa, devido ao volume de bens da empresa. Como exemplos de pessoas jurídicas que começaram como empresas familiares, temos grandes multinacionais amplamente reconhecidas no mercado5, como Walmart (família Walton), Ford (família Ford), Samsung (família Lee), LG (família Defforey), Fiat (família Agnelli), Peugeot-Citroën (família Peugeot), BMW (família Quandt) e Bosch (família Bosch).

Todavia, ao falarmos em empresa familiar, não devemos nos restringir ao porte dessas grandes corporações multinacionais. É fundamental considerar também as pequenas empresas, constituídas a partir da integralização de bens, que, em muitos casos, se confundem com a própria moradia da família. Inclusive, essas empresas podem ser beneficiadas pela proteção legal do Bem de Família, prevista na Lei 8.009/1990, garantindo a impenhorabilidade e assegurando o mínimo existencial ao patrimônio familiar6.

Na empresa familiar, ao tratarmos do conceito de família, embora a expressão nos remeta à pluralidade contemporânea das "famílias", não estamos aqui limitando a análise aos aspectos biológicos ou socioafetivos do núcleo familiar. Eduardo Goulart Pimenta e Maíra Leitoguinhos, ao discorrerem sobre a família na empresa familiar, destacam que “esta sequer se restringe aos critérios de graus de parentesco, podendo ir além, desde irmãos, aos primos e até as grandes redes multifamiliares”. Para esses autores, o fato de nem todos os membros do quadro societário pertencerem à mesma família não descaracteriza a empresa familiar. O mais relevante para essa definição é a identificação de uma família na posição de controle7.

“Assim, é familiar a sociedade que possui pessoas da mesma família determinando as deliberações sociais, as diretrizes a serem seguidas pela sociedade, bem como a composição e atividade de administração. Ou seja, o grupo controlador deve ser familiar. Também é possível a existência de mais de um tronco familiar como participantes desse grupo de controle.”

O patrimônio da empresa familiar está intrinsecamente ligado à função social da propriedade, relacionada aos interesses da família. Ricardo Padovani Pleti associa a empresa familiar, inclusive, à hipótese do empresário individual8, pois, ainda que não seja composta por membros da família, deve-se compreendê-la como aquela cujas condições estruturais de propriedade e gestão são consideravelmente influenciadas por questões relacionadas ao parentesco de seus colaboradores9.

Nesse contexto complexo da empresa familiar no mundo dos negócios, torna-se essencial adotar cuidados com o planejamento sucessório para a preservação do patrimônio familiar. Na transferência de quotas ou ações aos herdeiros, surgem interações entre os institutos do Direito Sucessório e do Direito Patrimonial de Família, visando à organização da transmissão dos bens causa mortis. Maria Helena Diniz refere-se ao planejamento sucessório no mundo empresarial não apenas como uma alternativa, mas como uma necessidade para as empresas, definindo-o como10:

“Planejamento sucessório seria a organização em vida da divisão do patrimônio entre os herdeiros e o estabelecimento de mecanismos de administração desse patrimônio”, sempre tendo em vista as limitações impostas pelo Código Civil quanto aos bens destinados aos herdeiros necessários e aos garantidos ao cônjuge (ou companheiro) sobrevivente para evitar futuras impugnações em juízo. Visa à continuidade da atividade empresarial e a dilapidação do patrimônio constituído pela empresa familiar”

Observemos que o planejamento sucessório é um gênero, e a própria empresa é uma de suas espécies para instrumentalizá-lo. Contudo, essa instrumentalização não se esgota na constituição da empresa, pois há a necessidade de aplicação dos dispositivos do Código Civil, que devem dialogar com o contrato empresarial para viabilizar a transmissão do patrimônio entre os sócios em caso de falecimento.

Além disso, para melhor compreender o planejamento sucessório como gênero, podemos destacar algumas de suas espécies. Além do veículo da empresa e dos instrumentos típicos do Código Civil, existem outras formas, como, por exemplo, a constituição de um Fundo de Investimento Financeiro (FIV), regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, no qual é possível estabelecer a reserva de usufruto das quotas e doá-las aos herdeiros. Outra alternativa são os contratos de seguro, nos quais podem ser estabelecidos beneficiários.

Esses mecanismos encontram-se previstos em legislação extravagante ao Código Civil, demonstrando que o planejamento sucessório comporta diferentes vias, resumindo-se a toda forma de organização da transmissão de bens em vida para o evento morte.

2. Dos prós e contras dos instrumentos do Código Civil aplicado às transmissões de quotas ou ações das empresas familiares

2.1. Da manutenção do controle societário na sucessão de quotas ou ações em vida versus o uso do testamento

A disputa pelo poder na administração dos negócios após a morte do fundador é comum e, por vezes, pode ser agravada pela tensão familiar entre herdeiros que almejam o controle da empresa. Esse é um dos principais desafios na transmissão das quotas da empresa familiar, mas pode ser prevenido por meio do planejamento sucessório, realizando a transferência das ações em vida, como alternativa ao uso do testamento, cuja transmissão está subordinada ao evento morte. Opta-se pela transmissão em vida enquanto o controle da sociedade ainda está sob a vontade da pessoa que será sucedida.

O testamento é, por excelência, o negócio jurídico destinado a garantir a eficácia da vontade do testador após sua morte. No planejamento sucessório aplicado à empresa, pode ser utilizado para a destinação de quotas ou ações por meio de legado. Todavia, em razão das possíveis desigualdades geradas pelo fracionamento da herança, o cumprimento da vontade do testador na transmissão de bens de uma empresa pode enfrentar diversas complicações, as quais poderiam ser evitadas caso a partilha das mesmas quotas ou ações ocorresse em vida.

Observa-se que, no caso de disposição testamentária, a liberdade de testar deve obedecer à regra da legítima, que corresponde a 50% do patrimônio do testador, devendo ser obrigatoriamente destinada aos herdeiros necessários (art. 1.845. do Código Civil). No entanto, nada impede que as frações finais sejam distribuídas de forma desigual, desde que seja preservado o percentual mínimo correspondente à legítima, garantindo participação igualitária na metade reservada aos herdeiros necessários.

A metade disponível refere-se à parcela do patrimônio que excede a parte legítima, permitindo que alguns herdeiros sejam privilegiados em relação a outros. No planejamento sucessório da empresa, isso possibilita a distribuição diferenciada de ações, assegurando o controle societário e a continuidade da gestão após a morte do fundador. Nesse sentido, o artigo 1.010 do Código Civil dispõe que as decisões da empresa são tomadas pela maioria dos votos, entendendo-se essa maioria como a maior fração do capital social votante.

Todavia, a administração pelo quadro futuro, a ser formado, permanecerá suspensa até a conclusão do inventário. Quando a divisão é pré-estabelecida em vida, previnem-se as dificuldades de acordos após a morte, garantindo que aquele que será sucedido na administração da empresa deixe, ainda em vida, o quadro administrativo que irá substituí-lo, afastando futuras discórdias. Gladston Mamede e Eduardo Cotta Mamede afirmam que:13:

“a constituição da holding, em oposição, viabiliza a antecipação de todo esse procedimento e pode, mesmo, evitar o estabelecimento de disputas, na medida em que permite que o processo de sucessão à frente da(s) empresa(s) seja conduzido pelo próprio empresário ou empresária, na sua condição de chefe e orientador da família, além de responsável direto pela atividade negocial.”

Na sucessão testamentária ou, ainda, em caso de falecimento ab intestato, haverá a necessidade de inventário para a transmissão das quotas ou ações, o que pode complicar significativamente a vida da empresa, devido às dificuldades para estabelecer o controle societário durante o processo. Todas as mudanças no quadro societário e na gestão da empresa ficarão dependentes da morosidade dos trâmites e dos elevados custos do inventário, que pode levar um longo tempo para ser concluído, deixando a empresa instável na administração dos negócios.

2.2. Da partilha em vida para transmissão de quotas ou ações e a necessidade de colação para igualar os direitos à legítim

Dentre os meios de se estabelecer a transmissão inter vivos no planejamento sucessório da empresa, é fundamental considerar alternativas que tornem o processo mais econômico e célere. Isso nos leva a refletir sobre as possibilidades, vantagens e desvantagens de cada hipótese, sendo a partilha em vida uma das formas de garantir a plena transferência da propriedade aos herdeiros.

Buscando esclarecer o conceito de partilha em vida, Flávio Tartuce explica que esta “constitui a forma de partilha feita por ascendente a descendente, por ato inter vivos ou de última vontade, abrangendo seus bens de forma total ou parcial, desde que respeitados os direitos da legítima (art. 2.018. do CC).” 14 Para garantir a subsistência do doador, ele acrescenta: “Cite-se ainda que o estipulante viva com dignidade, na linha do estatuto jurídico do patrimônio mínimo, que pode ser retirada, por exemplo, do artigo 548 do Código Civil, dispositivo que veda a doação universal, de todos os bens, sem a reserva do mínimo para sobrevivência do doador.” 15

A partilha em vida possui previsão expressa no Código Civil nas disposições relativas ao inventário, permitindo que seja formalizada no momento da abertura deste. Todavia, nada impede que também se aplique o regime jurídico da partilha em vida para que seus efeitos jurídicos se concretizem antes do falecimento, garantindo a transmissão da propriedade em vida. Ao analisar a questão do momento adequado para a partilha em vida – se deve ser realizada no inventário ou se pode ocorrer antes do óbito –, Giselda Maria Fernandes de Novaes Hironaka nos explica que 16:

“não se trata de uma divisão amigável, pois não são os herdeiros que assim a compõe de acordo com suas vontades. Esse permissivo legal guarda maior intimidade, na essência e no conteúdo, com as formas de disposição patrimonial possíveis de serem promovidas pela pessoa em sua vida (doação ou testamento)”.

Nas lições de Zeno Veloso, a partilha em vida é um meio tanto para antecipar a divisão a ser realizada no momento do inventário dos bens causa mortis, quanto para efetivar uma doação que antecipe os direitos que recairiam sobre os herdeiros após a morte – a chamada doação-partilha17. Dessa forma, aplicam-se as regras da doação, caracterizando, na prática, um adiantamento da legítima. Ou seja, não se pode distribuir quinhões de forma que desrespeite a parcela correspondente à legítima, afastando-se a doação inoficiosa. No entanto, é possível contemplar frações distintas, resultando em quotas desiguais.

Todavia, nesse contexto, a antecipação dos bens hereditários não isenta a necessidade de igualar os direitos à legítima sobre o patrimônio adquirido posteriormente. Isso significa que a partilha antecipada pode sofrer aumentos ou reduções, não eximindo os herdeiros do dever de colacionar.

Arnoldo Wald, ao tratar do regime jurídico da partilha em vida, diferencia esse instituto do contrato de doação, pois, “embora deva respeitar os direitos à legítima dos herdeiros necessários, visa atender à totalidade do patrimônio e não se trata de hipótese de doações sucessivas, devendo estar presentes todos os herdeiros”18. Por essa razão, Arnoldo Wald acrescenta que a partilha em vida tem como objetivo afastar os deveres de colação de bens, não sendo uma doação-partilha, mas sim um instituto sui generis. Ele ressalta, ainda, que não é a denominação que define o instituto, mas sim o seu conteúdo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão no REsp 730.483/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 3.5.05, DJe 20.6.05, entendeu que, na partilha em vida, “a dispensa do dever de colação só se opera por expressa e formal manifestação do doador, determinando que a doação ou ato de liberalidade recaia sobre a parcela disponível de seu patrimônio.” Ou seja, elimina-se a necessidade de colação de bens apenas quando a doação ocorrer dentro da metade disponível do patrimônio, aplicando-se, nesse caso, o regime das doações.

2.3. Da doação com reserva de usufruto

Como meio alternativo ao testamento e à partilha em vida, temos o instituto da doação com reserva de usufruto, que permite ao doador manter a administração e os frutos da empresa, outorgando aos donatários apenas a nua-propriedade. Esse instituto se diferencia da partilha em vida, pois não há transmissão da plena propriedade, ficando o donatário desprovido do jus fruendi. A doação com reserva de usufruto mostra-se vantajosa para o doador, pois ele continua a gerir a empresa e usufruir de seus lucros, garantindo que a empresa permaneça sob seu controle até o falecimento. Com o evento morte, as ações ou quotas sociais passam à fruição dos donatários.

Na doação com reserva de usufruto, aplicam-se as mesmas observações feitas anteriormente sobre a partilha e a distribuição dos quinhões hereditários como adiantamento da legítima, estando vedada a doação inoficiosa (art. 549. do Código Civil). Todavia, por meio da reserva de usufruto, não há necessidade de preocupação com o mínimo existencial, permitindo que o doador disponha integralmente de seu patrimônio sem que isso configure doação universal (art. 548. do Código Civil).

Com o término do usufruto pelo falecimento do doador, o domínio das quotas se torna pleno nas mãos dos herdeiros, ingressando automaticamente na propriedade dos donatários, sem a necessidade de inventário, o que gera economia de tempo e custos. Para a consolidação do domínio, basta a certidão de óbito para instrumentalizar a averbação do cancelamento do usufruto e a transferência de todos os poderes de propriedade no registro imobiliário, dispensando-se o inventário.

Além disso, a doação pode conter cláusula de reversão, conforme o artigo 547 do Código Civil, que estabelece que “o doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário.” Assim, caso o doador esteja vivo no momento do falecimento do donatário, o bem retorna ao seu domínio, permanecendo na empresa familiar. Esse mecanismo contribui para preservar o patrimônio da empresa familiar, impedindo a transmissão causa mortis ao cônjuge ou companheiro do donatário.

2.4. Da validade da doação causa mortis

Outra alternativa viável no planejamento sucessório das empresas familiares é a transferência de quotas e ações por meio da doação causa mortis. Embora possa parecer contraditório ter a morte como termo – evento futuro e certo –, essa modalidade não configura um fato jurídico indefinidamente em aberto, o que comprometeria a validade da disposição19. Não é esse o caso, pois a morte ocorrerá inevitavelmente. Nesse sentido, valem os apontamentos feitos por Euclides de Oliveira20:

“A morte é um evento futuro e certo e, portanto, pode ser aposta em determinados contratos como o elemento acidental denominado de termo.”

Um aspecto a ser afastado na polêmica sobre a licitude da doação causa mortis é a vedação ao pacta corvina. Embora possa parecer, à primeira vista, um ato ilícito por suposta ofensa à regra do artigo 426 do Código Civil – que dispõe que “não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva” –, esse caso específico não se enquadra nessa vedação. Isso ocorre porque a liberalidade recai sobre o próprio patrimônio do doador e não sobre bens de uma herança futura a ser recebida de terceiros. Trata-se, portanto, de bens em nome próprio, em que prevalece o princípio da disponibilidade do direito de propriedade, afastando qualquer ofensa de índole moral.

Euclides de Oliveira esclarece que o artigo 426 não se aplica a essa situação, pois a razão da vedação legal está na “proibição de que sejam transmitidos direitos que ainda não existem”21, levando à seguinte conclusão sobre a hipótese do pacta corvina22:

“Seria a hipótese de compra e venda, doação ou qualquer outro negócio objetivando o futuro direito de herança da pessoa que pratica o ato ou de terceira pessoa, a significar mera expectativa de direito hereditário." A proibição do pacto sucessório, com o apelido de “pacto corvino”, atende a regra legal e moral de que não se pode dispor sobre bem alheio ao patrimônio do contratante, regra essa que representa um admissível avanço em um direito de herança que é de conquista eventual e futura. Não é o caso do doador que faça a atribuição de bem integrante de seu patrimônio pessoal, com inteira liberdade de agir e dispor, apenas estabelecendo um termo para sua eficácia, assentado no evento morte.”

Dessa forma, com o implemento do termo, ocorre a aquisição do exercício do direito, permitindo que os herdeiros ingressem no domínio pleno das quotas ou ações que lhes foram doadas. Para isso, basta a apresentação da certidão de óbito, sem necessidade de outros procedimentos burocráticos. Reitera-se, ainda, a vantagem econômica dessa modalidade, pois, sendo a doação um meio de transmissão inter vivos, não há preocupações com a necessidade de inventário.

Quanto à legalidade da doação causa mortis, Euclides de Oliveira nos remete a precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente ao julgamento proferido pela 3ª Câmara no AI nº 224.914-4/0-00, da Comarca de São Paulo. Nesse caso, segundo o voto do Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, foi analisada uma transação envolvendo quotas societárias relativas à parcela dos bens da herança, concluindo-se que não se tratava de pacta corvina. A decisão fundamenta-se, entre outros pontos, nas lições de Pontes de Miranda, que examinou a possibilidade de firmar pactos antenupciais para disciplinar o dote, reconhecendo sua validade jurídica23:

“Se os pactos que têm por objeto quotas futuras, na ordinariedade dos casos, são dissimulados contratos de herança, não assim os que recaem em determinado bem, que o proprietário, no momento de doar, vender resoluvelmente etc.”

E ajunta que:

“não se trataria, em tais espécies, de pacta corvina, disposição de herança de outrem, nem de pacto sobre a própria sucessão, que fizesse perigar a liberdade de testar”.

Segundo esse entendimento, nos casos de atos de disposição de bens em que o proprietário pode realizar doações, não se trata de contratos de herança, uma vez que isso permite a livre disposição dos bens sem comprometer a liberdade de dispor.

2.5. Dos regimes de bens, pactos antenupciais e escrituras públicas de união estável

No acervo de bens da empresa, os efeitos da comunhão de bens dos herdeiros, seja em razão do matrimônio ou da sucessão causa mortis, devem ser resguardados de eventuais separações ou divórcios que possam dilapidar o patrimônio familiar confiado ao regime empresarial. Os possíveis efeitos jurídicos do regime de bens entre cônjuges ou companheiros, considerando o direito de meação em caso de término do relacionamento, representam uma preocupação que pode ser atenuada com um planejamento sucessório adequado, amparado por meio de pactos antenupciais híbridos.

Quanto aos direitos sobre os frutos na comunhão de bens, incluindo o rendimento da empresa e o aumento do capital social, a regra geral determina que esses valores se comuniquem entre cônjuges ou companheiros. Maria Helena Diniz esclarece que “se o regime for de comunhão parcial ou universal, as quotas sociais adquiridas onerosamente, inclusive com o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) – BAASP, 2680:184311, durante o casamento por um dos cônjuges, poderão se comunicar ao outro, devendo ser partilhadas”.

Todavia, para excluir o cônjuge ou companheiro da comunhão sobre o capital social da empresa, Rubia Carneiro Neves propõe, como alternativa, a adoção de um regime híbrido24:

“mesclar os regimes de bens ou criar regime próprio, isto é, criar um regramento peculiar e interessante ao casal, para regulamentar a aquisição onerosa de bens durante o casamento, podendo o mesmo ser combinado com uma planejada redação social do contrato ou estatuto social, podendo ser redigida uma cláusula de bens pertencentes ao virago e aqueles de titularidade do varão”

(...) pode-se estabelecer que quotas ou ações que foram ou que vierem a ser integralizadas com recursos exclusivos do trabalho de um dos nubentes, não será partilhado com o outro, nem no que se refere ao aspecto patrimonial, muito menos quanto ao aspecto relacionado aos frutos ou rendimentos da referida participação societária.”

Caso seja da vontade dos cônjuges, ao elegerem um regime híbrido, é possível separar o patrimônio comum em duas massas patrimoniais: uma composta pelos bens adquiridos na constância da união (aquestos), sujeitos à comunhão de bens, e outra formada pelos bens da empresa. Como consequência, adota-se o regime de separação convencional de bens para o patrimônio empresarial, enquanto os demais bens integrarão o patrimônio comum, conforme a escolha pelo regime de comunhão parcial ou comunhão universal de bens.

A escolha do regime de bens não tem apenas a finalidade de regulamentar a origem, os direitos e as obrigações patrimoniais, mas também está diretamente relacionada à administração da empresa. Ao disciplinar o regime de bens dos membros da empresa familiar, seja por meio de pacto antenupcial ou de escritura pública de união estável, nada impede que sejam incluídas cláusulas adicionais, estabelecendo regramentos preventivos sobre temas como:

-

A propriedade sobre participações societárias;

-

A definição mais clara dos bens adquiridos antes do início da união estável ou casamento;

-

A inclusão de eventuais dívidas anteriores ao patrimônio comum;

-

A previsão de indenizações, por meio de alimentos transitórios, em caso de dissolução da relação;

-

A transmissão de quotas e ações causa mortis por meio de pacto antenupcial com doações causa mortis;

-

A proteção dos interesses da empresa, não apenas em relação à comunhão, mas também diante de hipóteses de meação ou sucessão.

Quanto à publicidade e eficácia das cláusulas sobre os bens da empresa familiar, para que o regime de bens interaja com o contrato social, faz-se necessário observar o disposto no artigo 979 do Código Civil, que estabelece:

“Além do registro civil, serão arquivados e averbados, no Registro Público de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de doação, a herança ou legado de bens clausulados de incomunicabilidade.”

Ou seja, para garantir a validade das relações obrigacionais contraídas no regime de bens perante terceiros que contratem com a empresa, a certidão deve ser apresentada na Junta Comercial (para sociedades empresariais) ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas (para sociedades simples), seja o regime de bens estabelecido por pacto antenupcial ou por escritura pública de união estável.

2.6. Das cláusulas restritivas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade

A aposição de cláusulas restritivas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade no planejamento sucessório da empresa familiar tem a finalidade de afastar os direitos do cônjuge ou companheiro sobre o patrimônio da empresa, especialmente em caso de dissolução da sociedade conjugal por separação ou divórcio. Essas cláusulas podem ser incluídas em doações ou pactos antenupciais, quando há doação de bens aos nubentes. Todavia, o ordenamento jurídico resguarda a qualidade de herdeiro necessário ao cônjuge ou companheiro, direito que não pode ser preterido pela aposição dessas cláusulas restritivas, em razão da concorrência sucessória.

Quando a doação é realizada, com os devidos encargos tributários, essas cláusulas restritivas podem integrar o próprio contrato social ou estatuto social da empresa, incorporando-se à sua redação. É possível também a inserção de cláusulas restritivas no contrato social sobre a fração do capital social, estendendo sua incidência inclusive aos bens que a empresa vier a adquirir posteriormente por meio de aumento de capital.

Observa-se que, caso os bens estejam incluídos na parte legítima da herança, nos termos do artigo 1.848 do Código Civil, a imposição dessas restrições exige a presença de justa causa. Definir justa causa, porém, não é uma questão de ampla liberdade subjetiva daquele que impõe a restrição; é necessário que o motivo seja sério e plausível, pois a restrição poderá ser revista e anulada mediante processo judicial.

A legítima é matéria de ordem pública e, como tal, está sujeita à intervenção do Estado para proteger a instituição familiar. Por esse motivo, não pode ser objeto de cláusulas impostas livremente, nem submetida a termos, encargos ou condições que onerem a parte correspondente à metade indisponível do patrimônio. Permite-se apenas a imposição das restrições previstas no artigo 1.848 do Código Civil (incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade), as quais só serão aceitas se houver a devida declaração de justa causa.

Quanto aos direitos sucessórios dos cônjuges daqueles que recebem bens gravados com cláusulas de incomunicabilidade, o gravame não possui eficácia restritiva sobre a sucessão, e o direito sucessório permanece inalterado. Segundo Carlos Alberto Dabus Maluf, “as cláusulas restritivas não privam o cônjuge de seus direitos sucessórios; a sucessão patrimonial do cônjuge ocorrerá ainda que os bens estejam gravados com incomunicabilidade”25.

Além disso, não é possível que uma cláusula restritiva perdure por mais de uma geração. Ao limitar a sua extensão temporal, impede-se o chamado clausulamento em segundo grau, o que já foi apreciado pela Corte Suprema no Acórdão Unânime da 3ª Turma, REsp 1.101.702, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22.9.09, publicado no DJe em 9.10.09. Todavia, isso não significa que o clausulamento seja, necessariamente, vitalício. Quanto ao prazo, permite-se que seja estipulado em meses ou anos, desde que não ultrapasse uma geração26.

No Código Civil de 1916, o cônjuge não estava incluído entre os herdeiros necessários. Zeno Veloso relata que “a mudança seguiu a esteira do Código Civil Italiano (art. 536, com a reforma de 1975) e do Código Civil Português (art. 2.157, com a reforma de 1977)”27. Esses países, de tradição romano-germânica, asseguram a preservação da quota hereditária aos herdeiros necessários. Contudo, com a evolução do conceito de família para um modelo mais democrático e igualitário, é possível, sob uma análise contemporânea da sociabilidade do direito, falar na existência da função social dos direitos sucessórios. Assim, os valores patriarcais do Código Civil de 1916 foram superados na recodificação do Código Civil de 2002.

A antiga dependência econômica e a submissão da esposa foram eliminadas, e, nesse contexto, os direitos sucessórios passaram a assegurar ao cônjuge a condição de herdeiro necessário. Essa mudança reflete o novo paradigma da família igualitária, na qual a mulher é economicamente autônoma. Dessa forma, a atual legislação não permite excluir o cônjuge ou o companheiro da sucessão dos bens particulares, em razão da evolução jurisprudencial28. Como estabelece o artigo 1.829 do Código Civil: onde não meiam, herdam; onde herdam, não meiam.

Voltando-se à função social da herança, que visa resguardar os direitos à legítima, não se trata apenas de um aspecto sentimental, guiado pelo afeto nas relações familiares. Como norma de ordem pública, esse direito encontra seu fundamento no princípio da solidariedade, sendo essencial para garantir a subsistência do lar. Marcelo Truzzi Otero, sob uma perspectiva civil-constitucional da legítima, afirma que esta “constitui, pois, uma das formas tutelares do Estado para com a família, impedindo que o desatino, o desmando ou a falta de consciência prevaleçam sobre o afeto e a solidariedade que devem nortear o universo das relações familiares”29.

A intervenção do Estado no Direito Sucessório deve servir como meio para assegurar a dignidade da pessoa humana em relação a bens e direitos fundamentais, reforçando o vínculo de solidariedade entre ascendentes, descendentes, cônjuges e companheiros.

Todavia, considerando a autossuficiência dos filhos, como deve ser interpretada a função social da herança nos valores contemporâneos, especialmente em relação à manutenção da legítima na transmissão de bens causa mortis? Mario Luiz Delgado propõe uma revisitação da legítima dos ascendentes e descendentes, analisando o crescimento dos argumentos antilegitimistas. Ele destaca que, diante do afastamento da família de sua antiga função como unidade de produção, não seria adequado invocar o princípio da solidariedade familiar em desfavor do autor da sucessão quando os herdeiros legitimários não necessitam daqueles bens para seu sustento. Em reflexão, acrescenta30:

“Em tempos de afetos líquidos, de vínculos fluidos e de instituições familiares rarefeitas pela informalidade e pelo descompromisso, ampliar a liberdade testamentária não incentivaria mais uma solidariedade familiar autêntica, fundada no afeto em direção a uma herança conquistada em substituição a uma transmissão hereditária forçada?”

Nelson Rosenvald e Christiano Chaves Farias expõem que:

“O que é mais importante em uma relação familiar é o laço de solidariedade, não a transmissão patrimonial. É violenta a limitação à liberdade de testar de um pai, por exemplo, que sabe que seus filhos são maiores e capazes, possuem um patrimônio maior que o seu próprio e, por essa razão, gostaria de beneficiar um irmão desafortunado. A liberdade humana deveria prevalecer, afinal, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, conforme a acurada sensibilidade de Caetano Veloso (Dom de iludir)”31.

O Projeto de Lei 3.145/2015 propõe acrescentar ao artigo 1.962 do Código Civil uma nova hipótese de deserdação, incluindo o inciso V. O anteprojeto do IBDFAM sugere como causas de deserdação: (I) ofensa à integridade física ou psicológica; e (III) desamparo material e abandono afetivo voluntário do ascendente pelo descendente. A redação projetada confere um novo tratamento jurídico às causas de exclusão da herança. Em comentários ao projeto, Renata Maria Silveira Toledo ressalta que a alteração “também se preocupa em esclarecer que é a relação amorosa que leva à deserdação”32.

Não é raro nos depararmos com situações em que há o desvio de bens para a empresa com o intuito de afastar as regras da concorrência sucessória de herdeiros necessários. Todavia, a empresa não pode ser utilizada como um meio para a prática de atos ilícitos, como o aporte de bens em nome exclusivo de um dos filhos, visando fraudar os direitos do cônjuge, do companheiro e dos demais herdeiros necessários. Nesse sentido, Rolf Madaleno alerta que33:

“Ora, se possuindo bens em seu nome pessoal fica difícil subtrair de algum herdeiro legítimo a sua quota hereditária obrigatória, pois o herdeiro goza de mecanismos de mais fácil controle para apurar a integridade de seu quinhão e eventual restituição judicial, com efeito, que esta mesma facilidade e segurança desaparecem quando o caminho escolhido passa pelo uso indevido da via societária, no suposto de sua independência patrimonial e jurídica põe a salvo de qualquer perquirição sucessória.”

Práticas escusas, como a nomeação de um “testa de ferro”, de terceiros ou de pessoas jurídicas à frente da administração, com o objetivo de ocultar fraudes em operações societárias, devem ser combatidas. O direito deve ser capaz de identificar e coibir essas distinções fraudulentas.