1. INTRODUÇÃO

Um dos assuntos mais candentes na mídia nos últimos tempos tem sido o destaque da atuação insidiosa das milícias na cidade do Rio de Janeiro no contexto de um quadro de violência urbana generalizada.

Perquirir as causas da eclosão desse fenômeno certamente demandaria espaço e conhecimentos tão variados que inviabilizariam a empreitada, ao se ter em conta as limitações inerentes a um artigo.

Delimitadas as circunstâncias da abordagem, restaria destacar a relevância do tema, não fosse de extrema obviedade, em particular para os habitantes da cidade do Rio de Janeiro, para quem qualquer comentário sempre ficará aquém de suas expectativas, à medida em que as experiências vividas pelos cariocas diante da atuação das milícias vão além das sensações visuais e auditivas, correspondendo a algo próximo do medo e do terror.

Precedendo à análise da corrosão que o poder paralelo causa ao Estado, é útil analisar os elementos constitutivos da entidade estatal, a partir de um contexto histórico, apropriando lições de Weber e Elias, no desenvolvimento dos clássicos teóricos do Estado moderno Hobbes, Locke e Rousseau.

2. O ESTADO MODERNO

Na atualidade, pode se afirmar, com razoável precisão, que cada espaço do globo pertence a algum Estado — vive-se, afinal, num mundo de Estados. Existe alguma discussão acadêmica sobre o caráter gregário do homem, se este lhe seria uma característica inata. Porém, quanto à sofisticação desse grupo social, ao se organizar em Estados, é mais ou menos consensual que se trata de um artifício, de uma criação humana. Parece ainda atual o ensinamento de Hobbes: "Porque, pela Arte é criado aquele grande Leviatã a que se chama Nação ou Estado, que não é senão um Homem Artificial".

Assim, como criação humana, o Estado deve sempre ser tido como uma instituição instrumentalizada ao povo e assim sua existência passa a ser questionada quando se afasta desse desiderato. Dito de outra forma: o bem-estar dos "súditos" do Estado a ele se vincula ontologicamente. Ou, ainda, na feliz dicção de John Rawls: uma "aventura cooperativa para vantagem mútua".

Partindo da premissa de que o Estado seja uma criação humana, cabe tentar identificar no espaço-tempo a sua gênese.

A riqueza cultural do mundo helênico praticamente impõe que ali se busque a origem de todo o atual acervo do mundo civilizado. Assim é na Filosofia, na Ciência Política, no Teatro, na Geometria, etc. As exceções são poucas, das quais a mais notável parece ser o direito que deita suas origens na antiga Roma.

Nessa esteira, a Roma Antiga e a pólis grega, com visível destaque para a Atenas dos séculos V e IV a.C., são comumente consideradas elaborações pré-estatais de sistemas políticos. Todavia, essa identificação parece ter uma natureza mais honorária à já comentada riqueza do mundo helênico e à vastidão do Império dominado a partir de Roma do que de efetiva identidade ou semelhança na estrutura organizacional.

Uma primeira razão para essa conclusão se prende a uma constatação histórica: quando surgiram os Estados Modernos, tanto a pólis grega quanto o Império Romano já tinham sido extintos. Assim, o que sucedeu ao Império Romano foi uma Europa caracterizada por uma grande fragmentação da sociedade política. Na Europa ocidental dos séculos IX ao XIII, as relações políticas entre os indivíduos eram amorfas, imprecisas e os deveres de obediência eram variados e com frequência se mostravam superpostos1.

Não havia instituições centralizadas e hierarquizadas a impor ou a preservar uma determinada ordem social. A todo esse mosaico se deve acrescer a Igreja que exercia grande autoridade sobre seus fiéis, o que implicava a adição de um complicador ao já multifacetado sistema de hierarquias cruzadas e ainda a se considerar que, naquele tempo, a instituição religiosa transcendia os limites da atuação meramente espiritual, imiscuindo-se nos assuntos políticos e detendo considerável expressão econômica decorrente da administração de posses e de rendas.

Portanto, como consequência dessa imensa rede de ligações hierárquicas, o poder se exercia sobre pessoas e não sobre territórios. Nesse ponto, chega-se ao primeiro grande traço distintivo do Estado Moderno em relação a todas as outras formas de organização política precedentes: o território. Com efeito, a simbologia dos mapas modernos abrange o especial significado de que aquelas linhas e cores representam uma vinculação a um sistema de governo próprio e também a um ordenamento jurídico aplicável no interior daqueles limites a quase2 todos que ali se encontrarem.

Nessa perspectiva, a dimensão territorial do fenômeno estatal é fundamental, significando que a totalidade dos indivíduos encontrados nos limites físicos da instituição estatal ostentam o status de governados. Para Kelsen, de outro vértice, o território se converte num domínio jurisdicional3.

Outra dimensão da modernidade do Estado é manifestada pela separação nítida entre as pessoas dos governantes, o cargo e as instituições.

Assim, pode-se tentar sintetizar alguns delineadores do Estado Moderno:

seu caráter perene na perspectiva espaço-tempo, dotado de uma forma de organização política cujas instituições resistem ao tempo — é a forma de organização política de um território delimitado;

transcendência, caracterizada pela vicissitude de sobreviver a governos e a governantes. As instituições que cria — judiciário, burocracia, forças armadas, etc — são seus meros agentes;

-

organização política: os agentes do Estado diferem das outras criações sociais e sobre elas prevalecem e exercem um controle direto e territorial;

autoridade, decorrente da condição de soberania, isto é, a última instância de autoridade política em seu território, exercendo o monopólio uso da coerção física no interior de sues limites físicos;

pacto de lealdade, na medida em que tem expectativa na fidelidade de seus membros e dos indivíduos que residem em seus domínios.

Para os objetivos aqui buscados, a eleição da crise de autoridade do Estado como categoria privilegiada de análise se afigura a mais adequada. Nessa direção, Weber parece ser uma referência teórica indispensável.

3. A AUTORIDADE DO ESTADO — O MONOPÓLIO DO USO DA VIOLÊNCIA LEGÍTIMA

A clássica definição de Max Weber, que parece ter raízes kantianas, vê o ente estatal como

"um instituto político de atividade contínua, quando e na medida seu quadro administrativo mantenha com êxito a pretensão ao monopólio legítimo da coação física para a manutenção da ordem vigente".

Na obra de Bobbio sobre Kant4, pode-se verificar que este monopólio se apoia na exclusividade atribuída ao Estado para editar as normas válidas e de obediência compulsória:

"...forma de Estado em que não se reconhece mais outro ordenamento jurídico que não seja o estatal, e outra fonte jurídica do ordenamento estatal que não seja a lei"

A relevância do tema faz com que se torne recorrente na obra de Weber. Em "Ciência e Política: duas vocações"5, o sociólogo alemão aprofunda a questão do monopólio estatal da violência:

"Entretanto, nos dias de hoje, devemos reconhecer o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território — a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado — reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. Sem dúvida, é próprio de nossa época o não reconhecer, com referência a qualquer outro grupo ou aos indivíduos, o direito de fazer uso da violência, a não ser nos casos em que o Estado o tolere. Nesse caso, o Estado se transforma na única fonte do ‘direito’ à violência"

Ainda na mesma obra, WEBER pontua:

"Assim como nos agrupamentos políticos que o precederam no tempo, o Estado consiste em uma relação de dominação do homem pelo homem, com base no instrumento da violência legítima — ou seja, da violência considerada como legítima. Por conseguinte o Estado pode existir somente sob condição de que os homens dominados se submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores".

Dessas considerações, resultou a clássica fundamentação que Weber encontra para a dominação legítima: a tradição, o carisma e a legalidade.

Norbert Elias trata do tema do gradual deslocamento da utilização das armas e dos meios de força, deslocando-os para o Estado em regime de exclusividade. A profundidade com que o pensador alemão situa essa evolução num contexto histórico, a partir da dinastia dos capetos, é digna de destaque.

Todavia, é preciso que se explore mais a temática da legitimidade da violência estatal. Por óbvio, esta também há de encontrar limites. A violência estatal deve se conformar a duas situações básicas: reação à agressão de outro Estado e à garantia da integridade territorial do Estado soberano. Ainda assim, mesmo nas circunstâncias apontadas, a violência estatal encontra limites, seja no plano internacional, seja no plano interno, devendo se pautar pelas regras do Direito Internacional aplicáveis tanto aos casos de crimes de guerra, quanto nos de genocídio, por exemplo. E, mesmo nos casos em que a violência é autorizada, esta deve se restringir ao estritamente necessário a conter a agressão até que uma arbitragem, reconhecida pela comunidade internacional, ou, se no plano interno, no limite necessário para que cesse a agressão. A mídia é pródiga em exibir situações nas quais as forças policiais, mesmo após algemarem o infrator, prosseguem na agressão física, em evidente exorbitância de sua esfera de atribuições. Já aqui o refinamento, a especialização das funções estatais: à força policial cabe prender, deter, conter — jamais punir.

Weber identifica os limites ao exercício da violência pelo aparelho estatal com os fundamentos que regem a dominação, em especial o que se refere ao primado da lei. Assim, o Estado, por intermédio da lei, expropria de todos os seus governados o direito de recorrer à violência para resolver seus litígios. Ao contrário do afirmado por Hannah Arendt6, a violência não é o oposto do poder — ao contrário, é um dos fundamentos do poder que, aliás, tem sua justificação na medida em que se coloca a serviço da defesa das liberdades públicas e civis.

No plano do Direito Penal Brasileiro, a conduta da pessoa que se abstenha de recorrer ao Estado para diretamente resolver um litígio tipifica o crime tecnicamente denominado exercício arbitrário das próprias razões, a que o senso comum denomina "fazer justiça com as próprias mãos". O mesmo sistema jurídico excetua desses casos a legítima defesa que, entretanto, comporta restrições, não podendo, por exemplo, a ação que se reputa em legitima defesa ser aplicada em situação em que a agressão que já se consumou ou cuja intensidade exceda ao necessário à defesa de sua integridade física ou do patrimônio próprio ou de outrem. Assim, o Estado como regra, subtrai ao particular resolver por si seus litígios, a não ser de forma pactuada. Caso, assim não possa ser, há de se recorrer ao Estado.

Entretanto, é preciso estabelecer alguma área de mediação entre as posições de Weber e de Arendt, sobretudo, ponderando-se os contextos históricos em que foram concebidas e, ainda, lembrando a peculiar metodologia weberiana, o que implica dizer que é na condição de conceito típico-ideal que a noção de monopólio da violência legítima exercido pelo Estado moderno tem validade para essa análise.

A história registra episódios clássicos em que a defesa estrita da legalidade levada ao paroxismo pode levar a disfunções da atuação estatal. Confira-se a citação:

"Que teríamos feito sem os juristas alemães? Desde 1923, percorri, na legalidade e lealmente, a longa via que leva ao poder. Coberto juridicamente, eleito de forma democrática. Mas o futuro teria de se realizar. Foi o incorruptível jurista germânico, o honesto, o cheio de consciência, o escrupuloso universitário e cidadão, que acabou o trabalho de me legalizar, fazendo a triagem de minhas idéias. Ele criou para mim uma lei segundo o meu gosto e a ela me ative. Suas leis fundaram minhas ações no Direito"

Trata-se de um discurso de Hitler saudando o jurista alemão Carl Schmitt, um ideólogo do direito na Alemanha nazista. Assim, por um prisma formalista, todas as ações do Kaiser foram legais.

É evidente que não se pode, em decorrência disso, descambar para uma apologia do descumprimento sistemático da lei; todavia, é preciso identificar se, pelo menos, a lei perfaz a clássica triangulação concebida por Miguel Reale em sua teoria tridimensional do direito, quando preconiza que a norma derive da interação entre fatos e valores aceitos pela sociedade — a clássica trilogia fato/valor/norma. A referência ao mínimo se deve à circunstância da alta indefinição do que sejam valores aceitos pela sociedade e, ainda, às vicissitudes das minorias.

Sem cogitar das complicações que isso pode acrescer aos aspectos mais pragmáticos da questão, pelo menos sob o ponto de vista teórico, o pensamento de Boaventura de Sousa Santos7 pode contribuir para que se inclua a temática das minorias na agenda. Refere-se aqui à afirmação do filósofo português segundo a qual os grupos sociais, ou a pessoa, tem o direito de ser iguais quando a diferença os inferioriza; e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza.

Os escritos mais recentes tem proposto que o papel do Estado na administração da violência seja revisto, preconizando mesmo um afastamento do paradigma weberiano. Um dos expoentes dessa revisão é Michel Wieviorka8, que defende amplo giro conceitual:

"É cada vez mais difícil para os Estados assumirem suas funções clássicas. O monopólio legítimo da violência física parece atomizado e, na prática, a célebre fórmula weberiana parece cada vez menos adaptada às realidades contemporâneas". (Wieviorka, 1997, p. 19),

Como oportunamente adverte Sergio Adorno, Wieviorka tem em conta em suas análises as sociedades do mundo desenvolvido. Portanto, são conclusões advindas de outros fatores determinantes, de outra realidade social. Por certo, não pretendeu se referir às sociedades que ainda percorrem o caminho rumo à modernidade político-econômica, tampouco, àquelas que ainda não começaram a trilhar esse caminho. Para essas sociedades não cabe discutir acerca de monopólio estatal da violência, pois jamais chegaram a esse estágio e, cabe mesmo questionar, se o atingirão.

É possível que o conceito de Estado seja redesenhado diante dos acontecimentos da pós modernidade. Sob os influxos da globalização, as fronteiras parecem se desvanecer e, com isso, há quem pense que os próprios Estados Nacionais, ao terem sua soberania mitigada, parecem tender ao desaparecimento.

A publicação do livro "O Fim da História e o Último Homem", de Francis Fukuyama, em 1992, três anos após a queda do muro de Berlim, incensa o capitalismo liberal, na medida em que essa obra defende a tese de que a história da humanidade teria chegado ao fim, uma pretensiosa presunção de que teria acabado a competição entre os principais sistemas econômicos que vicejaram junto com o capitalismo industrial. Os triunfos liberais contra o fascismo e, décadas após, o fim do mundo comunista seriam a demonstração de que, na economia, não existe modelo econômico que se equipare à economia de mercado e de que, na política, inexiste sistema melhor do que a democracia liberal.

Outro fenômeno a expandir sua força sobre os tempos atuais é a globalização. Já nas teorias de David Ricardo e Adam Smith, havia alusão ao fato de que a liberdade do comércio e dos mercados promoveria um nivelamento da riqueza das nações. No final do século XX a crença, um tanto mais pueril, é a de que o fim das fronteiras econômicas ensejaria um incremento no comércio e uma melhor distribuição da riqueza mundial, com sensíveis reflexos para os países mais pobres.

Em1996, o japonês Kenichi Ohmae, em seu livro "The End of the Nation State", vaticinou:

"Minha tese é muito simples: num mundo sem fronteiras, o conceito clássico de ‘interesse nacional’ — que se transformou num manto que só serve para encobrir subsídios e o "protecionismo" — não tem mais nenhuma razão de ser".

Nesse quadro complexo, o Estado-nação vem perdendo força em razão das políticas neoliberais que pugnam pela atrofia da atuação estatal, reduzindo, inclusive, a dimensão das políticas sociais à lógica do mercado. Nesse contexto, as políticas de segurança pública também têm de se ajustar ao apertado modelo do Estado mínimo em que se reduzem a núcleos de fiscalização de atividades que se delegam mediante concessão à iniciativa privada, sob a égide da já mencionada lógica do mercado. Assim, cada vez mais se fala em presídios terceirizados, segurança privada, etc.

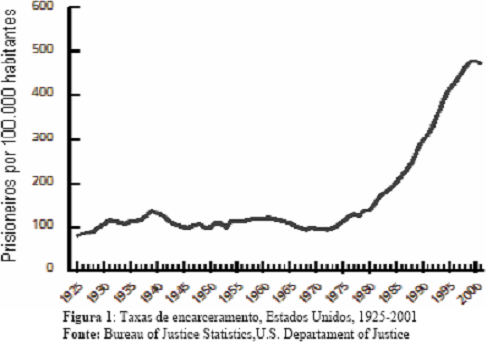

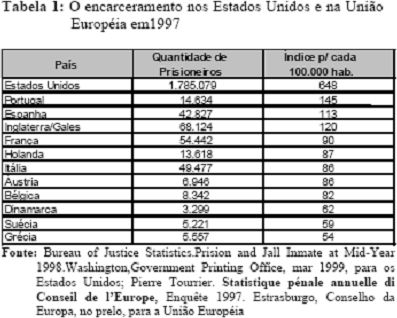

O paradigma da redução da atividade estatal em progressiva abdicação do monopólio da coerção legítima é o programa tolerância zero adotado em Nova Iorque. De um modo geral, a segurança pública naquela cidade se caracteriza por um Estado encarcerador, com prevalência da repressão sobre a prevenção, com progressiva prioridade para a contratação de serviços terceirizados de encarceramento, em que se vê a lógica mercadológica: o aprisionamento sendo prioridade e os presídios sendo terceirizados, a dinamização da demanda por vagas nos cárceres fortalece a lógica do mercado. A taxa de encarceramento nos Estados Unidos entre 1980 e 1992 passou de 138/100.000 habitantes para 324. Em 1997, o índice já era de 648.

Comparando com a União Europeia:

O sociólogo francês Loic Wacquant tem estudado há décadas a evolução do Estado penal nos Estados Unidos que ocorre paralela e sintomaticamente com a contração do Estado providência. Em primoroso estudo9, destaca cinco tendências que evidenciam a evolução penal nos Estados Unidos: a hiperinflação carcerária; a extensão horizontal da rede penal; o crescimento excessivo do setor penitenciário no seio das administrações públicas; o ressurgimento e prosperidade da indústria privada carcerária; a política de ação afirmativa carcerária.

Aspecto relevante do sistema norte-americano é a estratificação social da população carcerária. Wacquant 10define a "política pública":

"... Pois à atrofia deliberada do Estado social corresponde a hipertrofia distópica do Estado penal: a miséria e a extinção de um tem como contrapartida direta e necessária a grandeza e a prosperidade insolente de outro".

Assim, a sobre-representação da população negra norte-americana no universo dos encarcerados evidencia um setor no qual as políticas de cotas são aprovadas: aqui os negros são "privilegiados". O quadro a seguir, cuja fonte é insuspeita, reforça a afirmação:

Diferencial de encarceramento entre negros e brancos (incluindo latinos) em número de detentos para cada 100.00 habitantes

1985 |

1995 |

||

Negros |

3.544 |

5.365 |

6.926 |

Brancos |

528 |

718 |

919 |

Diferença |

3.016 |

4.647 |

6.007 |

Proporção |

6,7 |

7,4 |

7,5 |

FONTE: Bureau of Justice Statistics, Correctional Populations in the United States, 1995, Washington Government Printing Office, 1997

Indagação que pode resultar do que até agora foi exposto é sobre o liame entre a situação do Estado penal norte-americano e o Brasil e, em particular, com o do Rio de Janeiro, locus privilegiado, terra fértil, onde viceja o poder paralelo das milícias. O que uma situação teria a ver com o que aqui se discute? A alegação genérica de que as fronteiras dos Estados nacionais estão cada vez mais fluidas, de que as comunicações na cyber society são instantâneas e, por isso, em breve, a ideologia do Estado penal chegará por aqui pode não ser suficiente. Entretanto, se a essa argumentação teórica, se acresce a informação de que, ao assumir o mandato, o atual Governador viajou a Medellín, na Colômbia, aonde foi aprender a "exitosa" política de segurança, pela via do modelo norte-americano requentado pela Colômbia, aí parece não mais haver dúvida de que o risco é grande e se confirma a cada dia quando se verifica que a Polícia carioca é a que mais mata (e morre) no Brasil e no mundo.

De outra perspectiva, é importante que se coloquem os acontecimentos históricos vis-à-vis às ideias políticas e econômicas na linha semântica comum a que se filiam. Assim, sistemas, categorias e estratégias como neoliberalismo, Estado mínimo, terceirização de atividades públicas essenciais, criminalização da pobreza, globalização do Estado penal são elementos a serem alinhados e analisados em conjunto sob o prisma da homogeneização em que se encerram. Portanto, a possibilidade de que um modelo de Estado penal seja aqui implantado parece ser mais do que uma ameaça à medida que alguns de seus componentes estruturais já estão sendo implementados. O Estado penal é um importante componente estrutural do neoliberalismo a ser exportado e, assim, adquirir dimensão planetária.