Resumo: A crescente tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos é marcada pela possibilidade de sanções unilaterais contra o ministro Alexandre de Moraes (STF), com base em alegações de violações à liberdade de expressão e no uso da Lei Magnitsky. Este artigo sustenta que tais sanções desconsideram a natureza colegiada das decisões do STF, onde a responsabilidade é institucional e não individual, tornando a punição a um único membro um erro técnico-jurídico e um ataque à independência judicial e à soberania nacional. Analisa-se a inadequação de comparações com o precedente venezuelano, dadas as distintas realidades institucionais, sendo o Brasil uma democracia onde o STF atua na sua preservação. A discussão aborda a prerrogativa estatal de impor sanções financeiras, seus limites e o risco de uso político, bem como as controvérsias da Lei Magnitsky, como sua extraterritorialidade e potencial instrumentalização contra o Judiciário. São exploradas as implicações geopolíticas, diplomáticas, econômicas e sociais de eventuais sanções, e o perigo de intimidação das cortes. Conclui-se pela necessidade de respeito à soberania, à independência das instituições e aos processos democráticos.

Palavras-chave: Sanções Internacionais. STF. Alexandre de Moraes. Julgamento Colegiado. Soberania Nacional. Lei Magnitsky. Estados Unidos. Liberdade de Expressão. Direito Constitucional. Relações Diplomáticas.

1. Introdução

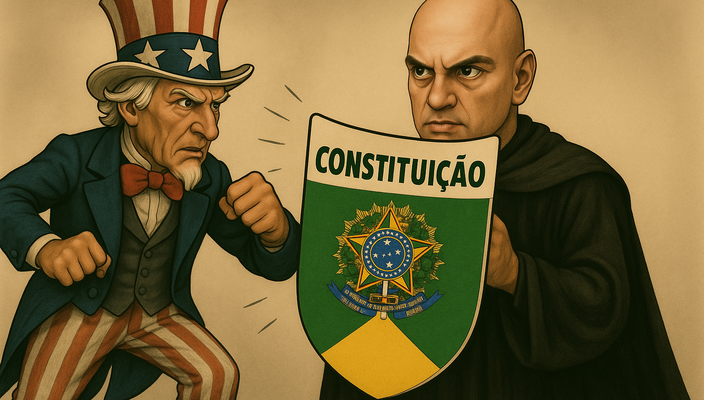

A crescente tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos atingiu um novo patamar com a possibilidade de sanções unilaterais contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Sob o argumento de supostas violações à liberdade de expressão e censura institucional, setores do governo americano, em especial parlamentares republicanos aliados ao ex-presidente Donald Trump e influenciados por figuras da extrema-direita brasileira, têm pressionado por medidas punitivas com base na Lei Magnitsky. A ideia de que uma potência estrangeira possa sancionar um magistrado de uma Corte Constitucional por suas decisões jurisdicionais representa, por si só, uma dissonância preocupante no concerto das relações internacionais, especialmente quando essa sanção é direcionada de forma seletiva. Este cenário configura o pano de fundo histórico, político e jurídico que envolve a controvérsia das possíveis sanções norte-americanas contra um membro da mais alta corte brasileira e, por extensão, contra a própria institucionalidade do STF.

A mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro tem como missão primordial a guarda da Constituição Federal. Em sua essência, o STF assegura a estabilidade e a integridade da ordem constitucional, funcionando como um verdadeiro pilar de sustentação da democracia. O STF é também protagonista em momentos históricos decisivos, como o impeachment de presidentes, o julgamento de temas morais e sociais de grande repercussão e a atuação em crises institucionais, o que demonstra sua centralidade no Estado Democrático de Direito. No caso brasileiro, o próprio funcionamento da democracia está sendo preservado, com o STF atuando como freio à tentativa de ruptura constitucional. É importante compreender que a atuação do STF, especialmente em temas sensíveis como liberdade de expressão, combate à desinformação, defesa da democracia e enfrentamento de ameaças antidemocráticas, é essencial para a estabilidade institucional do Brasil. Os tribunais constitucionais, como o STF, são organismos essenciais que atuam na interpretação e garantia da Constituição, sendo indispensáveis para a manutenção da ordem jurídica e dos direitos fundamentais.

Ocorre, entretanto, que as decisões proferidas por Moraes no âmbito do STF não são isoladas: a própria lógica do tribunal constitucional brasileiro repousa na colegialidade. Ao proferir decisões que envolvem interpretações constitucionais, seus ministros atuam em nome do colegiado, e não de interesses individuais. A tentativa de isolar um de seus membros, atribuindo-lhe responsabilidade exclusiva por ações legitimadas pelo plenário, representa um grave equívoco. Assim, eventuais punições contra um único membro da Corte representam não apenas um erro técnico-jurídico, mas um ataque direto à independência do Judiciário e à soberania nacional. A função dos ministros, portanto, está intrinsecamente vinculada ao cumprimento da lei maior do país, sendo inconcebível que atos dessa natureza sejam convertidos em justificativa para medidas punitivas por entes externos.

Este artigo analisa, sob uma perspectiva crítica, a possibilidade de sanções contra ministros do STF, discute o precedente venezuelano, questiona a seletividade das críticas americanas e propõe uma reflexão profunda sobre os limites da política externa como instrumento de coerção jurídica.

2. Fundamentos e Princípios Jurídicos

2.1. Soberania, autodeterminação e independência judicial

O princípio da soberania nacional é um dos fundamentos do direito internacional contemporâneo, reafirmado em diversos tratados multilaterais e pela Carta das Nações Unidas. A tentativa de aplicar sanções extraterritoriais com base em atos internos do Judiciário brasileiro, portanto, configura uma afronta direta a este princípio basilar, que garante a autodeterminação dos povos. Ao não reconhecer os limites de sua própria soberania e pretender julgar as decisões internas de outros Estados, potências estrangeiras arriscam erodir a legitimidade do direito internacional e fragilizar os princípios da convivência pacífica entre as nações.

Corolário da soberania, cada Estado é livre para organizar seu sistema jurídico e tomar decisões conforme sua Constituição e seus valores democráticos. As decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro, ainda que controversas e sujeitas ao debate público interno e internacional, devem ser discutidas e, se for o caso, questionadas dentro do próprio sistema legal brasileiro. Elas não podem ser subordinadas a juízos de valor externos com base em conveniências políticas ou ideológicas, nem convertidas em justificativa para medidas punitivas por entes externos.

A independência do Poder Judiciário é um pilar essencial do Estado Democrático de Direito e um corolário da soberania nacional, sendo garantida por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. A tentativa de sancionar um magistrado de uma Corte Constitucional por suas decisões jurisdicionais, especialmente quando estas são tomadas em conformidade com o devido processo legal e a Constituição do país, representa não apenas um erro técnico-jurídico, mas um ataque direto a essa independência. A crítica internacional a decisões judiciais é legítima dentro dos fóruns apropriados e do debate acadêmico ou diplomático, mas jamais pode se converter em instrumento de coerção ou punição desproporcional contra membros do Judiciário, sob risco de instaurar um sistema de exceção seletiva e intimidar a atuação das cortes. Portanto, deve ser repudiado o uso político de mecanismos de sanção para interferência indevida em assuntos judiciais internos de outros Estados soberanos.

2.2. O princípio da colegialidade no STF

A estrutura do STF é projetada para garantir decisões equilibradas, imparciais e representativas do conjunto da Corte, por meio de julgamentos colegiados. Neste contexto, a colegialidade emerge como um princípio fundamental do direito processual constitucional e da organização interna do STF. Por meio dela, assegura-se que as decisões judiciais sejam tomadas com base na pluralidade de visões, o que reduz arbitrariedades e assegura maior legitimidade à interpretação da Constituição. A colegialidade também é um mecanismo de controle interno, que impede a sobreposição de vontades pessoais sobre o espírito coletivo da Corte. Na prática, isso significa que cada decisão representa uma construção jurídica compartilhada. Portanto, é incorreto do ponto de vista técnico responsabilizar um ministro individualmente por atos que, em sua maioria, decorrem da vontade coletiva do Tribunal, e as críticas direcionadas a um único membro podem ser vistas não apenas como desinformadas, mas potencialmente viciadas por um viés ideológico.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o STF como o guardião da Carta Magna e, para garantir que suas atribuições – como controle de constitucionalidade, julgamento de autoridades com foro privilegiado e interpretação última da Constituição – fossem exercidas com legitimidade democrática e ponderação técnica, a própria arquitetura da Corte foi estruturada em torno da colegialidade. Isso significa que, nos casos relevantes, como Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Habeas Corpus de grande impacto, e ações penais envolvendo autoridades públicas, o julgamento deve necessariamente ser coletivo, assegurando que múltiplas visões jurídicas sejam debatidas antes de se chegar a um veredito. Nesse contexto, cada ministro tem direito a voz e voto, e ainda que possam divergir entre si, a decisão final é legitimada pela maioria, não sendo de responsabilidade pessoal de nenhum dos seus integrantes de forma isolada. Essa dinâmica torna o STF uma instituição essencialmente plural e deliberativa, onde a imposição de uma sanção individual afronta o próprio modelo jurídico de tomada de decisão.

Mesmo em casos de medidas cautelares ou liminares proferidas monocraticamente – como pode ocorrer na condução de processos por um ministro relator, a exemplo do ministro Alexandre de Moraes em inquéritos de interesse nacional como o das Fake News e o dos Atos Antidemocráticos – o Regimento Interno do STF prevê a possibilidade de revisão e submetimento ao colegiado. A função do relator é conduzir a tramitação do processo, proferir decisões interlocutórias quando necessário, e apresentar seu voto ao colegiado. Contudo, mesmo essas decisões monocráticas estão sujeitas ao referendo do plenário. Ou seja, ainda que um ministro possa, em caráter excepcional, determinar medidas urgentes para evitar perecimento de direito ou garantir a efetividade do processo, essa decisão deve ser posteriormente confirmada ou revista pelo conjunto dos ministros. A responsabilização individual por essas decisões ignora esse mecanismo de controle interno e compromete a própria lógica do direito processual constitucional.

Outro ponto essencial é que a atuação de um ministro não implica necessariamente concordância integral com a decisão final. É comum, inclusive, que haja votos vencidos, o que demonstra a riqueza interpretativa e a independência de cada magistrado dentro da Corte. Ainda assim, uma vez proferida a decisão colegiada, ela vincula o Tribunal e torna-se parte integrante da jurisprudência constitucional brasileira. Portanto, quando um ministro é vencido, ele não pode ser responsabilizado pela decisão do colegiado. Similarmente, quando um ministro está na maioria, ele é apenas um entre os votos que compõem aquela decisão. Essa característica essencial afasta qualquer pretensão de atribuir a um só ministro a autoria de medidas que, na verdade, são expressão da vontade institucional da Corte.

2.3. Sanções Financeiras como Prerrogativa Estatal

Sanções de natureza financeira são, em princípio, prerrogativas legítimas de Estados soberanos. Países como os Estados Unidos detêm o direito de estabelecer regras para o ingresso de recursos, movimentações bancárias e aplicações em seu território, inclusive para cidadãos estrangeiros. No Brasil, também há previsão de sanções econômicas ou restrições a estrangeiros, mas sempre com base em critérios jurídicos claros, submetidos à legalidade e ao controle judicial.

A legitimidade das sanções financeiras enquanto ferramenta de política externa não está em questão per se. O que se discute é a sua aplicação arbitrária ou ideológica, sobretudo quando dirigida a autoridades que atuam no estrito cumprimento do dever constitucional. Essa prerrogativa soberana deve ser exercida de modo proporcional e fundamentado, respeitando os princípios do direito internacional e a soberania dos demais Estados.

Portanto, é preciso distinguir com clareza entre medidas legítimas de soberania financeira e o uso político desses mecanismos para interferência indevida em assuntos internos de outros Estados soberanos.

3. A Lei Magnitsky e suas controvérsias

A Lei Magnitsky, aprovada inicialmente nos Estados Unidos em 2012 e depois expandida para outros países, foi concebida como um instrumento de pressão contra autoridades envolvidas em graves violações de direitos humanos ou atos de corrupção sistemática. O nome da lei é uma homenagem a Sergei Magnitsky, um advogado russo que denunciou fraudes fiscais e morreu sob custódia em circunstâncias controversas. A lei visa impor sanções direcionadas a indivíduos, como restrições de visto e congelamento de ativos, fortalecendo o princípio da responsabilidade pessoal por abusos e corrupção. Seu impacto transcendeu o âmbito americano, tornando-se um paradigma para legislações similares em outras jurisdições e demonstrando o reconhecimento internacional da necessidade de mecanismos para punir indivíduos, buscando evitar os efeitos colaterais de sanções econômicas mais amplas.

Apesar de seu propósito original ser considerado louvável por muitos, a aplicação da Lei Magnitsky tem sido alvo de críticas severas. Uma das principais controvérsias reside em sua operação extraterritorial, que permite ao governo americano aplicar sanções a indivíduos de outras nações por atos cometidos dentro da jurisdição soberana desses Estados. Essa prática desafia a não intervenção nos assuntos internos e gera um delicado equilíbrio entre a proteção dos direitos humanos e o respeito à soberania.

Além disso, o critério para inclusão de nomes na lista de sanções nem sempre é transparente ou baseado exclusivamente em evidências jurídicas robustas. Frequentemente, decisões de sanções parecem influenciadas por considerações de política externa e interesses geopolíticos dos Estados que as aplicam. Isso pode levar a uma seletividade na sua utilização – onde aliados políticos são poupados enquanto adversários são alvejados – minando a credibilidade da lei e transformando um instrumento de caráter humanitário em uma ferramenta de coerção política e pressão diplomática.

Nesse contexto, a Lei Magnitsky arrisca ser instrumentalizada não para combater violações de direitos humanos ou corrupção, mas como forma de pressão contra o exercício independente da função jurisdicional. Isso representa um desafio direto à separação dos poderes, um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, e uma tentativa de intimidação que ameaça a soberania nacional e a independência judicial. O uso da lei dessa maneira pode servir a interesses de grupos políticos, internos ou externos, que buscam desestabilizar o equilíbrio institucional do país.

Em 2017, os Estados Unidos sancionaram oito magistrados do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, inclusive seu presidente, sob a acusação de que o tribunal havia anulado as funções da Assembleia Nacional, abrindo caminho para que o Executivo governasse sem restrições. Naquele contexto, a Venezuela já enfrentava um colapso institucional generalizado, com repressão sistemática a opositores, censura e violações massivas de direitos humanos. O Tribunal venezuelano havia, na prática, suprimido a independência do Legislativo e colaborava ativamente com a consolidação de um regime autoritário, num cenário onde não havia alternância de poder, liberdade de imprensa ou respeito à autonomia dos poderes. O colapso institucional era evidente e amplamente reconhecido por organismos internacionais.

Diferentemente desse cenário, no Brasil, o STF tem atuado como um verdadeiro guardião da ordem democrática, inclusive no enfrentamento de atos extremistas que buscaram subverter o Estado de Direito. O funcionamento regular dos poderes, a alternância no Executivo, a liberdade de imprensa e a fiscalização externa das instituições estão em pleno vigor. Não há aqui qualquer equivalência legítima com o colapso democrático venezuelano. Comparar essa situação com a do STF é desonestidade intelectual, e ignorar a abissal diferença entre os dois cenários é criar uma falsa equivalência que apenas serve a interesses escusos de deslegitimação institucional.

Assim, a ameaça de utilizar esta lei para impor sanções a magistrados em razão de suas decisões – proferidas no âmbito de suas competências constitucionais e refletindo a deliberação colegiada – não apenas desvirtua o propósito da lei, mas também coloca em risco a própria essência da democracia e do Estado de Direito no Brasil.

4. Implicações e repercussões da ameaça de sanções

O Brasil, enquanto maior país da América Latina e um dos principais atores globais emergentes, ocupa uma posição estratégica no tabuleiro internacional, e a estabilidade de suas instituições democráticas é fator essencial para sua projeção. Os Estados Unidos, tradicionalmente interessados na manutenção da influência hemisférica, observam com atenção os movimentos institucionais brasileiros. Nos últimos anos, a ascensão de forças políticas com interesses diversos e as tensões internas do Brasil fizeram com que Washington adotasse uma postura mais ativa na fiscalização das decisões políticas e jurídicas brasileiras. Nesse contexto, as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes não podem ser vistas como isoladas, mas como parte de uma estratégia mais ampla que pode visar influenciar o cenário político brasileiro e limitar a autonomia do Poder Judiciário.

As sanções anunciadas ou cogitadas pelos EUA possuem uma forte carga política e ideológica, frequentemente vinculadas à resistência americana a determinados posicionamentos do STF que contrariaram interesses de setores conservadores e alinhados à extrema-direita, tanto brasileira quanto americana. Entre essas motivações, destacam-se o confronto com o combate às Fake News e Atos Antidemocráticos, onde o ministro Alexandre de Moraes tem sido um dos protagonistas na repressão a redes de desinformação e movimentos antidemocráticos, o que desagrada grupos que buscam fragilizar as instituições brasileiras. Considera-se também o alinhamento ideológico e a polarização, já que o ambiente polarizado no Brasil e a aproximação entre certas correntes políticas nacionais e os republicanos americanos aumentam a pressão para que Washington intervenha. Por fim, há uma reação à autonomia judicial brasileira e sua atuação em temas sensíveis como corrupção, lavagem de dinheiro e violência política, que provocaram desconforto em agentes internacionais.

A possibilidade de sanções econômicas ou políticas contra ministros do STF teve repercussão imediata em outros países da região, que acompanham com preocupação a interferência externa nas instituições nacionais. Países vizinhos e organizações regionais como a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) manifestaram-se contra medidas que possam ferir a soberania dos países e desestabilizar o equilíbrio democrático. Nesse contexto, países latino-americanos reforçam o princípio da não intervenção, tema fundamental na diplomacia regional. A reação em bloco visa impedir que sanções econômicas ou políticas se tornem ferramenta para pressionar magistrados em outros países da região, e a resposta internacional favorece um alinhamento entre países que buscam manter a autonomia jurídica diante de pressões externas.

A imposição ou ameaça de sanções por parte dos EUA pode gerar efeitos adversos profundos nas relações diplomáticas, comerciais e culturais entre os dois países, com desdobramentos que extrapolam o âmbito jurídico. Entre os riscos, incluem-se possíveis retaliações brasileiras, como restrições a negócios americanos, revisões em acordos bilaterais e reforço de parcerias com outras potências globais. Pode ocorrer também a fragilização da cooperação em temas sensíveis, como segurança, meio ambiente, educação e comércio, afetando programas conjuntos e investimentos. Ademais, o episódio contribui para um clima de crise de confiança mútua e antagonismo, dificultando diálogos futuros e prejudicando a imagem internacional do Brasil.

Internamente, a ameaça de sanções gera tensão política, judicial e social. A reação nacional revela um amplo apoio à independência do STF e um questionamento à interferência estrangeira em assuntos soberanos. Observa-se a mobilização de instituições e da sociedade civil, com o Congresso Nacional, o Ministério Público e associações da magistratura se manifestando em defesa da Corte e da Constituição. A tentativa de sanção pode também reforçar o sentimento nacionalista, unindo diversos setores em torno da defesa das instituições. Apesar da solidariedade, o STF enfrenta o desafio de manter sua atuação equilibrada e transparente para não alimentar narrativas externas que buscam deslegitimá-lo.

As sanções impostas ou ameaçadas contra autoridades brasileiras transcendem o campo político e institucional, gerando impactos profundos nas esferas econômica e social do país. A economia brasileira, já fragilizada por desafios internos, pode ser seriamente afetada pela imposição de sanções econômicas, que envolvem restrições comerciais, bloqueios financeiros e impedimentos à circulação de capitais. Pode ocorrer uma redução dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), perturbação nas cadeias de suprimentos, queda do crescimento econômico (PIB), desvalorização cambial com pressão inflacionária e aumento do endividamento público.

Essas consequências econômicas repercutem diretamente no tecido social, podendo levar ao aumento do desemprego e da informalidade, redução da renda familiar e da pobreza, e maior pressão sobre os serviços públicos. O agravamento das desigualdades regionais e o aumento da instabilidade social e conflitos são riscos adicionais. O setor financeiro também pode enfrentar restrição ao acesso a mercados internacionais, aumento da inadimplência, elevação dos custos financeiros e fragilização de bancos menores, exigindo intervenção reguladora. O comércio exterior, vital para o país, seria diretamente afetado pela redução das exportações, possíveis retaliações comerciais, dificuldades em acordos e impacto severo nas pequenas e médias empresas, podendo levar a um necessário, porém custoso, redirecionamento de parceiros comerciais.

O cenário de sanções impõe desafios significativos para a formulação e implementação de políticas públicas e para a governança do país. Surge a necessidade de ajustes orçamentários que podem restringir investimentos sociais, pressão por reformas econômicas em ambiente de instabilidade, e um reforço na importância da governança, transparência e cooperação internacional. A própria agenda de desenvolvimento sustentável pode ser comprometida.

Por fim, a independência judicial — princípio basilar do Estado de Direito — passa a ser diretamente ameaçada quando juízes são punidos não por atos ilícitos comprovados, mas por interpretações jurídicas e decisões que desagradam certos setores políticos internacionais. A tentativa de transformar um juiz constitucional em agente político de um determinado espectro ideológico, ou de subjugar suas decisões a interesses externos por meio do receio de represálias, cria um precedente devastador, não apenas para o Brasil, mas para todo o sistema internacional de justiça. Se os juízes passam a ser punidos por suas decisões, especialmente quando tomadas coletivamente e em conformidade com o ordenamento jurídico de seu país, toda a lógica de proteção aos direitos fundamentais e à ordem constitucional se fragiliza. Este tipo de medida abre um precedente perigoso, que poderá ser utilizado futuramente contra outros magistrados que, no exercício de seu dever constitucional, contrariem interesses estrangeiros, erodindo a própria essência da função judicial independente.