Resumo: O presente artigo procura evidenciar a evolução das teorias que delimitam os conceitos de autoria e participação, para, em seguida, aprofundar o estudo referente à teoria do domínio do fato desenvolvida por Claus Roxin. Como forma de superação da impunidade relacionada a casos de violações de direitos humanos, referido penalista alemão busca desenvolver uma nova modalidade de autoria mediata, por ele designada como domínio da organização, em que colaciona argumentos legais e teóricos para a devida responsabilização penal de membros do alto escalão de estruturas de poder organizado. Após a exposição do tema, mostrar-se-á algumas decisões condenatórias proferidas por tribunais europeus e sul-americanos relacionadas à prática de homicídios, lesões graves e desaparecimentos forçados durante a vigência de regimes totalitários, para, posteriormente, analisar dois casos emblemáticos de crimes contra a humanidade ocorridos no Brasil durante a ditadura civil-militar imposta a partir de 1964 e a viabilidade da utilização de princípios de Direito Internacional e da tese roxiniana para fundamentar a condenação dos eventuais responsáveis.

Palavras-chave: Direito Penal Internacional; Teoria do domínio da organização; Claus Roxin; Regime ditatorial brasileiro de 1964.

Sumário: 1. Considerações introdutórias. 2. Teorias sobre o conceito de autor. 2.1. Autoria direta. 2.2. Coautoria ou autoria coletiva. 2.3. Autoria mediata. 2.3.1. Instrumento age atipicamente. 2.3.2. Instrumento age licitamente. 2.3.3. Instrumento age sem imputabilidade ou culpabilidade. 2.3.4. Instrumento sem punibilidade. 2.3.5. Instrumento responsável. 3. Autoria mediata por domínio da vontade mediante um aparato organizado de poder (domínio da organização). 3.1. A jurisprudência dos tribunais estrangeiros sobre a autoria mediata através de um aparato organizado de poder. 3.2. Críticas à teoria da autoria mediata por domínio da organização. 3.3. Contexto histórico do regime ditatorial brasileiro de 1964 e as graves violações de direitos humanos. 3.3.1. Caso Guerrilha do Araguaia. 3.3.2. Caso Vladimir Herzog. 4. Conclusão. Referências bibliográficas.

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

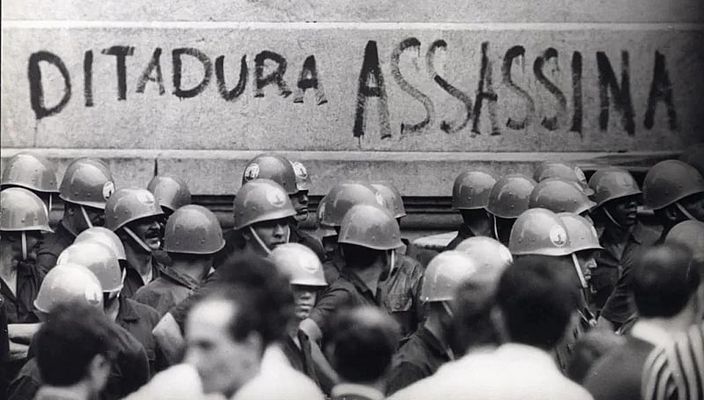

Passados mais de cinquenta anos do golpe militar no Brasil, um momento histórico caracterizado por uma violenta repressão aos indivíduos dissidentes do regime político à época vigente, poucos avanços existiram quanto à investigação e eventual responsabilização dos mandantes, coordenadores e executores dos homicídios, torturas e desparecimentos forçados ocorridos durante aquele período.

Na verdade, o que se verificou, em nosso país, foi justamente o contrário: a edição da Lei 6.683/79, sob o falacioso argumento de ter sido expressão de um consenso geral, tinha por escopo anistiar, de forma geral e irrestrita, tanto as vítimas como autores dessas condutas violadoras de direitos humanos, raciocínio este que fora adotado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153/2010, o que acabou por fomentar a omissão das autoridades brasileiras em investigar e responsabilizar os agentes desses graves crimes contra a humanidade.

Devido essa decisão violar frontalmente costumes e princípios gerais de direito internacional, consagrados em convenções e tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, aliada às teses da imprescritibilidade de crimes contra a humanidade e do não exercício do controle de convencionalidade pelas autoridades jurisdicionais da Suprema Corte entre a lei de anistia e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), reconhecendo a ineficácia da Lei 6.683/79 para a produção de efeitos jurídicos, condenou nosso país, em sentença datada de 24.11.2010, no caso Gomes Lund e outros, mais conhecido como “Guerrilha do Araguaia”, em que membros do Partido Comunista do Brasil e camponeses foram vítimas de sequestros, tortura e desaparecimento forçados cometidos por agentes do Exército entre os anos de 1972 a 1975. Dentre as determinações impostas pela CIDH constava a de investigar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988, o que deu azo à edição da Lei n. 12.528/2011, instituindo a Comissão Nacional da Verdade, a qual entregou no final do ano de 2014 o relatório de suas atividades.

Nesse contexto, pretende-se, com o presente artigo, analisar a viabilidade de aplicar-se a teoria do domínio da organização, formulada por Claus Roxin em 1963, no qual referido penalista alemão procura, a partir do critério do domínio do fato, ampliar o conceito de autoria mediata para abranger aquelas situações em que indivíduos que ocupam cargos no topo da estrutura de poder ou de uma organização utilizam-se de outrem como instrumento para a prática de crimes. A peculiaridade dessa nova modalidade de autoria consiste não só em responsabilizar os executores materiais plenamente responsáveis, mas também, como autores mediatos, os superiores hierárquicos que, por meio de aparatos organizados de poder, emitem ordens ilícitas aos subordinados para alcançarem o fim por eles desejado.

A partir do desenvolvimento da tese apresentada por Roxin acerca da responsabilização penal de membros do alto escalão de estruturas de poder organizado, será examinado, em seguida, o entendimento doutrinário e jurisprudencial em países europeus e sul-americanos a respeito do tema, para, só então, analisar alguns casos de crimes contra a humanidade ocorridos no Brasil durante o regime ditatorial de 1964 e a viabilidade da utilização desse arcabouço teórico para fundamentar a condenação dos eventuais responsáveis.

2. TEORIAS SOBRE O CONCEITO DE AUTOR

Um dos problemas centrais da teoria do concurso de pessoas reside na distinção entre autoria e participação. A depender da proposta teórica adotada, limita-se ou amplia-se a punibilidade de fatos criminosos que podem ser imputados aos respectivos autores responsáveis pela realização de determinado tipo de injusto. Quatro são os critérios que procuram estabelecer uma diferenciação entre os conceitos de autores e partícipes, quais sejam: (a) material-objetivo; (b) formal-objetivo; (c) subjetivo; e (d) final-objetivo.

A concepção material-objetiva considera como autor todo aquele que contribui causalmente para a realização de um fato punível. Por estar intimamente relacionado à teoria da equivalência dos antecedentes e ao modelo positivista causal defendido por von Liszt, aludido critério prioriza essencialmente a eficiência ou relevância causal do comportamento criminoso realizado, bastando a mera comprovação da relação física entre a ação como causa e o resultado como efeito para a imputação de determinado delito a seu respectivo autor. A disciplina concedida ao concurso de agentes é, pois, um consectário lógico da adoção do princípio da causalidade, o que acaba por levar a uma parificação de todos aqueles que concorrem à prática do delito. Desde que comprovada a contribuição causal para a realização de determinado tipo de injusto, o sujeito é considerado autor, independentemente da consideração de qualquer aspecto subjetivo, cuja análise é feita no plano da culpabilidade, definida como a relação psíquica entre o agente e o resultado produzido por sua ação, sob as formas de dolo e imprudência1.

Ante a sua notória simplicidade, esse conceito extensivo de autor, de base causal, acabou sendo adotado em diversos países, como Áustria, Dinamarca e Itália, e igualmente no Brasil, nos projetos Galdino Siqueira (1913), Sá Pereira (1927/1928), Alcântara Machado (1938), no Código Penal de 19402 e na reforma da Parte Geral de 19843. A justificativa para tanto seria, conforme bem acentuado por Juarez Tavares, uma “(...) forma de estender a punibilidade a todos os que, embora distantes da realização da ação típica, houvessem contribuído de qualquer forma modo para o resultado proibido. O conceito amplo de autor, portanto, não apenas era uma consequência exclusiva de uma especulação causal, como pode parecer, mas um argumento legitimador da punibilidade” 4 .

Diante da possibilidade de gerar decisões reconhecidamente injustas, em razão de não apresentar nenhum critério diferenciador entre autores e partícipes de fatos puníveis, esse sistema unitário de autoria acaba por nivelar todos os intervenientes do crime, independentemente da contribuição de cada um deles para a lesão do bem jurídico, e abre brechas a que sujeitos não qualificados sejam autores de delitos especiais (quem auxilia ou instiga funcionário público seria considerado autor de um crime funcional) e, igualmente, de crimes de mão-própria (quem ajuda alguém a prestar um falso testemunho também seria considerado autor)5. Daí por que não merece acolhimento.

Procurando redefinir o conceito de autoria correlacionada em torno do tipo de injusto e estabelecer uma diferenciação entre autoria e participação, o critério formal-objetivo concebe como autor todo aquele que inicia a realização da ação típica de uma figura delitiva, enquanto partícipe quem colabora de qualquer outro modo para a sua realização. Diante do excessivo rigor da teoria da conditio sine qua non no estabelecimento da relação de causalidade, que influenciava, ainda que reflexamente, na definição do autor de um fato punível, bastando, para tanto, que a conduta por este praticada houvesse contribuído para a produção do resultado típico, os partidários deste critério, ao trabalhar com a metodologia positivista de Beling, desloca a ênfase do evento realizado para a conduta perpetrada pelo agente contida no tipo legal, o que lhe concede uma feição extraordinariamente democrática, por vincular o conceito de autoria ao princípio da legalidade, restringindo consideravelmente o âmbito de punibilidade do Estado6 .

Apesar de apresentar significativos avanços, essa concepção também não está indene de críticas, uma vez que manifesta as seguintes deficiências: (a) ausência de uma explicação plausível e embasada para os casos de autoria mediata, porquanto o autor, ao servir-se de terceira pessoa como instrumento para a realização do fato punível, não praticaria a conduta contida no verbo núcleo do tipo legal; (b) nas hipóteses de autoria intelectual, o agente atua como verdadeiro mandante do crime e, pelos mesmos motivos, não realizaria ação típica; e (c) insuficiência para abranger situações de coautoria, a não ser mediante a flexibilização do critério para a determinação de autor mediante a realização parcial de ação executiva7.

Sem se apartar por completo da teoria causal-naturalista do delito, a teoria subjetiva busca estabelecer a distinção entre autoria e participação por meio da análise do ânimo com que o agente contribui causalmente para a realização do fato, de maneira que é considerado autor quem age com vontade de autor (animus auctoris) e toma o fato como próprio, ao passo que partícipe, todo aquele que contribui subjetivamente para o fato de forma secundária (animus socii) e o tem como alheio. Nada impede, destarte, que o executor direto de uma conduta delituosa seja considerado partícipe, desde que, ao realizar o fato, o tenha como de outrem, assim como é possível que alguém que deseje o fato como dele seja reputado autor, posto que sem realizar nenhuma ação típica. É o que ocorre com os fatos cometidos em associação criminosa pela máfia ou por estrutura de poder organizado8.

No filme “O poderoso chefão”, Michael Corleone, após assumir a posição de liderança nos negócios da família com a morte do pai, Vito Corleone, planeja e ordena que seus subordinados executem o homicídio de cada um dos chefes das famílias de Nova Iorque e de Moe Greene em Las Vegas, durante o batismo do filho de Connie e Carlo, do qual seria padrinho. Consoante a teoria subjetiva, todos os capangas, responsáveis diretamente pela execução desses crimes, seriam considerados partícipes, sob a forma de cumplicidade, haja vista que, malgrado tenham realizado pessoalmente tais homicídios, tiveram-no como alheio, enquanto Michael Corleone, por ter agido com animus auctoris e tomar o fato como próprio, seria considerado autor9.

Embora não se possa desprezar os méritos do critério subjetivo em solucionar questões relacionadas à autoria mediata e aliar aspectos psíquicos a dados objetivos na análise do concurso de pessoas, as objeções dirigidas ao conteúdo e imprecisão da fórmula baseada no ânimo de autor ou de partícipe parecem não resolver satisfatoriamente a questão da distinção entre autoria e participação10.

Com o desenvolvimento do sistema finalista por Hans Welzel na primeira metade do século XX, foram reformuladas todas as categorias constitutivas do fato punível, merecendo, nos estreitos limites desse trabalho, uma análise um pouco mais detida em relação à ação, conceituada como o exercício de uma atividade final ou como a realização de um propósito. Diferenciava-se, desse modo, fato natural, como fenômeno causal cego, de ação humana, como acontecimento dirigido pela vontade consciente do fim: a vontade como a energia produtora da ação, enquanto a consciência como a direção inteligente dessa vontade; uma consciência orientadora da causalidade. Esse saber causal, aliás, é que permite ao autor fazer um prognóstico sobre os efeitos de sua ação e direcioná-la conscientemente para o fim a que almeja. A ação humana não pode ser, segundo o finalismo, dissociada dessa integração de elementos subjetivos, como vontade consciente, e elementos objetivos, como a realização dessa vontade (a colocação das causas segundo o fim proposto)11. Sob o ponto de vista do sistema finalista, a ação humana deve ser, então, analisada subjetivamente como um projeto de realização, um projeto que se formula no psiquismo do sujeito, e objetivamente como a realização do projeto, cuja materialização ocorre no mundo real, constituindo a matéria do tipo objetivo12.

Um dos méritos do finalismo reside justamente nessa integração de componentes orgânicos ou causais do comportamento com componentes psíquicos, chamado de fundamento psicossomático, o que acabou por influir também na abordagem do tema referente ao concurso de pessoas13 , dando azo, em 1939, à elaboração, por Hans Welzel, da teoria objetivo-subjetiva, final-objetiva ou do domínio do fato, posteriormente aprimorada por Claus Roxin. Segundo esse critério, autor é aquela figura central na realização da ação típica, detentor do pleno domínio final sobre a realização de um fato doloso14, enquanto partícipe constitui uma figura marginal, o qual, apesar de não ter o controle sobre a execução do delito, contribui de qualquer modo para sua realização15. Trata-se, como se nota, de uma teoria conciliadora, a exigir uma valoração em cada caso concreto, de modo que para alguém ser considerado detentor do pleno domínio de um fato doloso, além de realizar objetivamente o projeto criminoso, seja como mandante ou coautor, deve necessariamente atuar com o fim dessa realização, imprimindo à causalidade a direção consoante o plano de ação idealizado16.

Partindo dessa premissa para distinguir autoria de participação, Roxin afirma que o critério do domínio do fato não se destina a resolver problemas em todas as espécies de delitos, mas apenas nos crimes comuns ou gerais, comissivos e dolosos, tais como: homicídio, sequestro, roubo, lesão corporal, dentre outros. Já nos delitos de infração de dever, cujo tipo legal exige uma violação de um dever especial, de caráter extrapenal, a exemplo dos crimes próprios (peculato, concussão, corrupção etc.), dos omissivos impróprios e dos imprudentes, somente podem ser autores, respectivamente, quem: (a) detenha a condição de funcionário público e realiza a ação típica; (b) possua o dever jurídico de impedir o resultado, mas se abstém de praticar a ação exigida pelo respectivo tipo17; e, finalmente, (c) tem o dever de observância do cuidado objetivo exigido, porém produz involuntariamente um resultado típico previsível, mediante a realização de uma ação criadora de um perigo juridicamente desaprovado18. Nos denominados crimes de mão própria, de atuação pessoal ou de conduta infungível, em que se exige uma atuação pessoal do próprio autor, como no falso testemunho, não se admite, do mesmo modo, a utilização do critério do domínio do fato para a definição de autoria19-20.

Não obstante o enorme acolhimento de aludida teoria pela maioria da doutrina, o critério utilizado para considerar alguém como detentor do domínio do fato é bastante fluido, o que acaba por gerar certa insegurança nas situações em que o autor não está executando pessoalmente a ação típica e, mesmo nos casos de autoria mediata ou coautoria, em que o cometimento do delito não está submetido ao seu controle direto. Essa crítica foi absorvida por Roxin, o qual, ao rever seu ponto de vista, passou a exigir a necessidade de um controle direto sobre a execução por seu autor21.

De qualquer modo, sob os influxos dessa concepção roxiniana, é possível distinguir, atualmente, três formas de autoria, a saber: (a) autoria direta ou imediata, em que o sujeito realiza pessoalmente o tipo; (b) coautoria: hipótese em que o indivíduo realiza coletivamente o tipo, de modo a cada um dos autores terem contribuições decisivas e que se completam funcionalmente na realização do fato criminoso; e (c) autoria indireta ou mediata, na qual o autor serve-se de outra pessoa como instrumento para realização do tipo22. A participação, por seu turno, pode ocorrer sob as formas de instigação, definida como contribuição psíquica dolosa para injusto doloso, e cumplicidade, como ajuda material dolosa a fato doloso. Passamos a analisar cada uma das formas de autoria em face da teoria do domínio do fato.

2.1. Autoria direta

A autoria direta ou imediata, fundada no domínio da ação, surge como primeira forma de manifestação do domínio do fato. Considera-se autor direto ou imediato todo aquele que inicia ou realiza pessoalmente a execução da ação típica ou, então, de uma ação imediata àquela contida no “núcleo do tipo”, sendo de sua exclusiva responsabilidade o controle pela realização, ou não, do tipo de injusto23. A título de ilustração, autor de crime de furto tentado ou consumado é quem realiza ou inicia dolosamente a subtração de coisa alheia móvel, com o ânimo de assenhoramento definitivo24. Nesses casos, conforme bem lembrado por Juarez Cirino, a autoria reduz-se ao problema criminalístico de identificação dos vestígios deixados pelo respectivo autor25.

Além desse cenário relacionado ao sujeito responsável por realizar por si mesmo a ação típica, admite-se igualmente a autoria direta mediante a contribuição de terceiros. Para tanto, basta imaginar a hipótese da gestante consentidora que outrem realize o aborto nela própria. Produzido o resultado típico, ela irá responder pelo crime previsto no artigo 124, segunda parte, do Código Penal como autora direta (aborto consentido), enquanto aquele que provoca o aborto, como autor imediato, pelo crime do artigo 126 do mesmo diploma.

Nos casos em que um indivíduo é instrumentalizado por outrem mediante o uso de força física para lesionar bens jurídicos alheios, também se tem uma hipótese de autoria direta em razão da ausência de uma ação dirigida finalisticamente a um propósito criminoso por parte daquele sujeito. É o caso de alguém arremessado intencionalmente sobre a vitrine de uma loja, no intuito de causar-lhe um dano. Irá responder pelo crime do artigo 163 do Código Penal apenas quem empurrou o outro para causar a destruição do estabelecimento comercial.

2.2. Coautoria ou autoria coletiva

O Código Penal brasileiro, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, é divido em duas partes: Parte Geral e Parte Especial. A primeira delas, constituída por oito títulos e cento e vinte artigos, elenca uma série de dispositivos genéricos regulamentadores de institutos que compõe um sistema jurídico lógico e interdependente dos crimes em espécie, estando o concurso de pessoas disciplinado no título VIII, especificamente nos artigos 29 a 31. A Parte Especial, por sua vez, é integrada por onze títulos, os quais preveem não só os tipos penais incriminadores, mas também normas penais permissivas, a exemplo do aborto necessário ou no caso de gravidez proveniente de estupro (incisos I e II do artigo 128), e normas penais complementares ou explicativas, que são aquelas responsáveis por esclarecer o conteúdo de outros dispositivos, como, v.g., o conceito de “funcionário público”, previsto no artigo 327.

Diretamente vinculados ao princípio da legalidade (nullum crimen nulla poena sine lege), esses tipos penais incriminadores descrevem comportamentos humanos desviados, violadores de uma norma penal, cuja sanção é a aplicação de uma pena ou medida de segurança26. Por constituir o delito uma ação ou omissão humana, sujeito ativo é quem o pratica, quer isolada ou conjuntamente. Com base nessa diferenciação, a doutrina costuma classificar os crimes em: (a) unilaterais (unissubjetivos ou monossubjetivos): são aqueles que, conquanto possam ser perpetrados pelo autor individualmente, admitem a sua execução em conjunto com outras pessoas, o denominado concurso eventual de agentes, constituindo a imensa maioria dos delitos previstos na legislação penal brasileira. A norma de extensão, prevista no art. 29. do Código Penal, é que possibilita, nesses casos, o enquadramento dos comportamentos dos coautores e partícipes27; e (b) plurissubjetivos (ou de concurso necessário): são aqueles em que o próprio tipo penal exige uma pluralidade de pessoas para seu cometimento, como, por exemplo, a bigamia, a rixa e a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Em sociedades complexas na qual estamos imersos, é cada vez mais comum a concorrência de várias pessoas para a realização de uma determinada atividade, fato este que tem como decorrência uma especialização e divisão social do trabalho nas diversas áreas de atuação do conhecimento humano, como ocorre na Medicina, na Odontologia, na Engenharia, no Direito etc. No Direito Penal não é diferente: via de regra, o fato delituoso é resultado da união de esforços de um conjunto de pessoas que compartilham um mesmo propósito criminoso. Por variados motivos, relacionados não só ao êxito de referida atividade, mas também às limitações de sua realização por uma única pessoa, os indivíduos consorciam-se e atribuem a cada qual tarefas específicas para execução do plano delitivo, no intuito de alcançar o resultado almejado. Essa contribuição para a realização de um crime específico poderá ocorrer desde a fase de idealização da prática delituosa até o momento da sua consumação28. Na prática de um furto a banco mediante escalada e concurso de várias pessoas (art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal), por exemplo, há aqueles incumbidos por planejá-lo; outros por realizar a escavação necessária para a construção do túnel que irá dar acesso ao cofre onde está guardado o dinheiro a ser subtraído; aqueles por burlar a vigilância das câmeras de segurança existentes no locus delitci; alguns por carregarem o dinheiro por meio do túnel e outros por proporcionar a fuga aos seus comparsas e consequente transporte do montante subtraído.

A esse fenômeno de participação, consciente e voluntária, de várias pessoas na mesma infração penal dá-se o nome de concurso eventual de pessoas, também denominada codelinquência, concurso de agentes ou de delinquentes (concursus delinquentium), que se manifesta ou pela coautoria ou pela participação29.

O fundamento da coautoria ou autoria coletiva reside no domínio funcional do fato. Além da necessidade da resolução delitiva comum, exige-se dos coautores a realização conjunta desse propósito delitivo, mediante a atribuição de papéis específicos a cada um deles, ainda que não se configure um ato típico, mas seja imprescindível no plano global.

2.3. Autoria mediata

Na autoria mediata, caracterizada sob a forma do domínio da vontade, o “homem de trás” (autor indireto ou mediato) serve-se de outrem (autor direto ou imediato) para a execução do tipo de injusto. O autor mediato domina o processo de realização do fato criminoso mediante a utilização de um terceiro como instrumento para o cometimento do ilícito30, como ocorre quando o sujeito constrange alguém, mediante grave ameaça, a assinar um documento falso.

O fundamento dessa modalidade de autoria situa-se no domínio do fato, por intermédio da subjugação da vontade do intermediário à do autor mediato. Justamente por este motivo é que, geralmente, não se responsabiliza criminalmente o executor imediato, excepcionando-se, porém, as situações de evitabilidade do cometimento do crime, caso fosse empregada a diligência recomendada, de coação moral resistível, de ordem manifestamente ilegal na obediência hierárquica, bem como nas hipóteses de domínio do fato mediante um aparelho organizado de poder31.

Não obstante as variadas objeções apresentadas antigamente por setores da doutrina no sentido da inexistência ou mesmo desnecessidade da criação dessa modalidade de autoria, não há como se negar, nos dias de hoje, sua importância e aplicação prática para a solução de diversos casos penais32-33, apesar da impossibilidade do reconhecimento dessa figura jurídica em algumas modalidades delitivas. Não admitem autoria mediata: (a) os crimes de mão própria, por exigirem uma atuação pessoal pelo próprio autor, a exemplo do falso testemunho; (b) os crimes imprudentes, haja vista a ausência de vontade direcionada à produção do resultado típico; (c) os crimes omissivos, porquanto invariavelmente estaríamos diante ou de situações relacionadas à autoria direta por ação ou, então, de autoria direta por omissão; (d) os delitos próprios ou especiais puros, por exigir uma qualidade especial do autor direto, inexistente no autor de escrivaninha, o qual, no entanto, poderá ser responsabilizado como coautor ou partícipe, na modalidade de instigação34.

Em todas as hipóteses configuradoras de autoria mediata, conforme já assinalado, o “homem de trás” detém o domínio do acontecimento do fato e submete o autor imediato à sua vontade para a execução do delito. Por tal motivo, variados são os critérios doutrinários utilizados para proceder a uma classificação dessas situações35. Uma das mais prestigiadas formulações deve-se a Claus Roxin, na qual aludido jurista alemão reúne em apenas três grupos fundamentais todas essas situações, a saber: (a) o instrumento age por coação irresistível; (b) o executor imediato atua mediante erro, realizando o delito sem consciência da tipicidade (erro de tipo) ou da proibição do fato (erro de proibição); mediante a realização de uma ação típica e antijurídica, mas amparado por uma causa de exclusão da punibilidade (responsabilidade); e, por fim, mediante a realização de uma ação típica, antijurídica e culpável, na qual o homem de trás influi sobre o modo ou a dimensão do dano produzido; e (c) o instrumento é utilizado para o cometimento do delito mediante a estrutura de um poder organizado 36 .

Apesar da importância dessa classificação roxiniana, preferimos um critério tradicional, o qual toma por base como elemento diferenciador os requisitos constitutivos do conceito de fato punível afetados pelo domínio do autor mediato sobre o instrumento, quais sejam: (a) o instrumento atua de forma atípica; (b) o autor imediato age licitamente; (c) o autor direto realiza, a mando do autor indireto, uma ação injusta, mas sem culpabilidade; (d) o autor imediato atua sob o amparo de uma causa de exclusão da punibilidade; e, por fim, (e) a situação do instrumento responsável 37.

2.3.1. Instrumento age atipicamente

Enquadram-se nesse primeiro grupo algumas situações de ausência de conduta, erro provocado por terceiro38 e igualmente aquelas hipótese nas quais o autor mediato induz o instrumento a se autolesar.

Situações de ausência de conduta são aqueles acontecimentos decorrentes de atos involuntários não considerados juridicamente relevantes para o Direito Penal, a exemplo da coação física irresistível e a hipnose, excepcionando-se aqueles casos em que o coagido ou o hipnotizado são utilizados como instrumento por outrem para a prática de delitos, os quais possuem relevância jurídico-penal.

Coagir, num sentido léxico, significa “obrigar (alguém) a fazer ou não alguma coisa; constranger; forçar”39. Na coação física irresistível, ao excluir a possibilidade de o coagido agir de outro modo, o coator o constrange à realização do tipo penal, mediante o domínio de sua vontade, atuando aquele como verdadeiro instrumento. Carece de voluntariedade o ato realizado pelo coagido, motivo por que não se pode falar em conduta penalmente punível, devendo ser responsabilizado apenas quem praticou a coação física. Imagine-se o caso de agente prisional que provoca, com saco plástico, pequenos sufocamentos em presidiário, no intuito de que este, para não ser novamente torturado e a mando daquele funcionário estatal, pratica a morte de um companheiro de cela. O agente prisional será responsabilizado como autor direto pelo crime de tortura e como autor mediato pelo homicídio qualificado40.

Do mesmo modo, o autor direto restará impune quando atua em estado de hipnose. Isso porque é impossível cogitar a punição de alguém que tenha realizado uma conduta sem os atributos da consciência e da vontade. Diferentemente, o autor mediato que utiliza pessoas neste estado de inconsciência para a realização de crimes restará responsabilizado penalmente. Imagine-se que alguém hipnotize outrem para a prática de um homicídio. A conduta praticada pelo hipnotizado é considerada atípica, pelo fato de atuar automaticamente neste estado. Isto, porém, não é óbice para a punição do hipnotizador, responsável mediatamente pela prática homicida.

Além dessas situações analisadas, o erro provocado por terceiro poderá ensejar a atipicidade da conduta praticada pelo instrumento41. Trata-se de uma modalidade de erro de tipo, previsto no § 2º do artigo 20 do Código Penal (“Responde pelo crime o terceiro que determina o erro”), no qual o executor do fato (autor imediato) é levado a equivocar-se sobre os requisitos objetivos da conduta por determinação de um terceiro (autor mediato), detentor do pleno conhecimento da situação e, consequentemente, do controle do acontecimento. Há uma determinação de realização inconsciente do tipo por parte do autor imediato42. Aplicam-se, aqui, as mesmas regras pertinentes à invencibilidade ou não do erro de tipo: se invencível, o agente provocado (autor imediato) não é responsabilizado penalmente em razão da exclusão do dolo e da tipicidade; caso vencível o erro, poderá responder por crime culposo, se houver previsão legal (art. 20, caput, do Código Penal). Entretanto, se tomou consciência do intento criminoso da provocação e deliberou, mesmo assim, por executar o crime, poderá ser punido a título de dolo. Em relação ao terceiro responsável por provocar o engano para o cometimento do crime (autor mediato), ele irá responder na forma dolosa, haja vista ter total domínio sobre a vontade do instrumento. Se a provocação for culposa, deverá ser responsabilizado por crime culposo43. No famoso exemplo do médico que, sob pretexto de ministrar um medicamento, entrega a enfermeira uma injeção contendo uma dose letal de veneno, para que ela aplique em um paciente, ocasionando-lhe a morte, ela não será responsabilizada penalmente, caso fique demonstrado que desconhecia a qualidade da substância. Na hipótese de haver alguma possibilidade de identificar que, na verdade, tratava-se de veneno, a enfermeira poderá ser processada criminalmente por homicídio culposo, ao passo que o médico, por homicídio doloso. Se, ao contrário, por um conjunto de circunstâncias, ela pudesse suspeitar tratar-se de veneno em função de informações, mas fosse indiferente a produção da morte do paciente, poderá incorrer no chamado dolo eventual e, dessa forma, responder por homicídio doloso44.

É possível, ademais, que o autor mediato aproveite dolosamente uma situação preexistente de erro do instrumento45. Assim como na hipótese anterior em que há indução a erro do autor imediato pelo “homem de trás”, aqui o instrumento representa, por si, erroneamente a realidade, ou seja, os requisitos objetivos do tipo, sem que seja induzido a tanto. Pense-se no exemplo em que “A” pede emprestado a “B” uma espingarda para efetuar um disparo na direção daquilo que pensava tratar-se de uma caça, quando, na verdade, refere-se a um ser humano, ocasionando-lhe a morte. Se “B”, mesmo percebendo essa má representação da realidade preexistente de “A”, empresta a arma, na esperança de que aquela morte realmente se consume, “A” transforma-se em um instrumento efetivo da realização de uma deliberação criminosa de “B” (autor mediato), o qual deverá responder por homicídio doloso. A depender da invencibilidade ou não do erro, “A” não responde por nada ou, então, por delito culposo, se previsto em lei46.

Outro caso em que o instrumento age atipicamente ocorre quando ele é induzido pelo autor mediato a se autolesar47. Como o princípio da alteridade ou transcendentalidade é um dos pilares que alicerçam o Direito Penal, a conduta humana, para ser considerada criminosa, deve extrapolar a esfera individual, de modo a ofender ou ao menos colocar em risco bem jurídico de terceiro tutelado pela norma penal primária. Essa hipótese encontra campo fértil naquelas situações em que o autor mediato determina ao executor inimputável a prática de conduta autolesiva, sem que este tenha a compreensão da ilicitude do ato ou possa dirigir suas ações conforme o Direito48. Imagine-se a situação em que alguém induz outrem a ingerir planta que sabe ser venenosa, no intuito de causar-lhe lesões corporais, ou então em que “A” determina que “B” encoste-se em um cabo de alta tensão, fato desconhecido por este, o que acaba por provocar-lhe sérios hematomas. Dúvidas não restam de que a vítima não pode ser punida, haja vista a autolesão ser uma conduta impunível em nosso ordenamento jurídico, justamente por carecer de tipicidade penal. Já o responsável por induzi-la a se autolesar, por figurar como autor mediato da ação típica executada pela vítima, poderá ser responsabilizado pelo crime previsto no artigo 129 do Código Penal49.

2.3.2. Instrumento age licitamente

O autor imediato atua licitamente quando a conduta por ele praticada encontra-se amparada por uma causa de justificação, porém desconhece que está servindo de instrumento à vontade ilícita do autor mediato, responsável por provocar intencionalmente a situação justificante. Imagine-se que “A” tem ciência de relação extraconjugal mantida por mulher casada, tendo presenciado, inclusive, as ameaças de morte feitas pelo marido traído (“B”) ao amante (“C”). Posteriormente, ao tomar conhecimento de que “B” estaria na posse de pistola para fazer valer sua intenção de matar “C”, “A” efetua uma ligação para “B”, avisando-o sobre a presença de “C” no domicílio conjugal com a mulher do traído, no intuito de provocar uma situação de agressão por parte de “B” e a reação de “C”. Nesse caso, por quais fatos o autor mediato poderá ser responsabilizado? A resposta nos é dada por Juarez Tavares, ao afirmar que “quem usa o instrumento, responde não apenas pelas lesões que este provocar, senão ainda pelas lesões que este sofrer, na medida em que possam ser imputadas dolosa ou culposamente ao autor mediato” 50 . Outro exemplo: indivíduo utiliza documento adulterado ou vale-se de depoimentos falsos, a fim de levar juiz a proferir sentença condenatória fundada nesse quadro probatório fraudulento51. Ao prolatar essa decisão de boa-fé, há uma ausência de dolo por parte do juiz, que teria atuado no estrito cumprimento do dever legal, diferentemente do autor mediato, o qual deverá ser responsabilizado pelos crimes cometidos. Ainda que injusta a sentença prolatada, não assistiria ao inocente invocar a legítima defesa contra a execução dessa decisão, mas apenas utilizar dos recursos necessários para tentar anulá-la.

Com base nessa construção, uma mesma situação fática poderia ensejar a responsabilidade do autor mediato pelo cometimento de um injusto penal por meio do instrumento, enquanto a ação realizada por este estaria em conformidade com a ordem jurídica. Nesse ponto discute-se, então, a questão da unidade do ordenamento jurídico: se o direito é um sistema congruente, no qual inexistem contradições lógicas entre suas normas, seria aceitável um mesmo fato admitir uma ação justificada e outra contrária ao Direito? Como equiparar a atuação do instrumento ao do autor indireto, a partir da premissa da existência de uma única antijuridicidade? De antemão, incorrer-se-ia em um encimado disparate concluir-se pela permissibilidade da conduta do autor mediato, já que não teria o menor sentido o Direito Penal valorar positivamente a conduta do sujeito que, a partir do fim criminoso por ele pretendido, escolhe como meio para realização desse propósito uma situação que, a princípio, dissimularia o intento criminoso por ele idealizado, mediante a prática de uma ação justificada pelo instrumento. Em outras palavras: o fato cometido por quem atua amparado por uma causa descriminante não pode aproveitar quem deu causa à situação justificante como meio para alcançar seu intento delituoso, sob o argumento da existência de uma única antijuridicidade. Nos exemplos acima citados, a morte do marido traído ou a privação de liberdade da vítima baseada em testemunhos falsos ou documentos adulterados são considerados fatos antijurídicos, aptos a gerar a responsabilização criminal do autor mediato. Deve-se valorar, nesses casos, o significado da conduta de cada um dos intervenientes no cometimento do crime, de maneira que a conduta do instrumento estaria amparada por uma causa permissiva, diferentemente da ação praticada pelo autor mediato, cujo elemento subjetivo constitutivo das ações justificadas não se faria presente52. Nessa perspectiva não haveria nenhum óbice em avaliar a antijuridicidade da conduta individual de cada um dos intervenientes, para, a partir daí, decidir-se pela responsabilização do executor material e do autor mediato.

2.3.3. Instrumento sem imputabilidade ou culpabilidade

Pertencem a essa categoria as hipóteses em que o instrumento é inimputável (menoridade ou portador de doença mental) ou atua sob efeito de alguma causa de exculpação, por ser-lhe inexigível a adoção de comportamento diverso, como ocorre nas situações de coação moral irresistível, obediência hierárquica, estado de necessidade exculpante e no erro de proibição inevitável53.

O fundamento dessa forma de autoria mediata reside na posição de superioridade do “homem de trás”, o qual se aproveitando do conhecimento da ausência de culpabilidade do instrumento, o utiliza abusivamente para a realização do delito54.

Nesse ponto, delinearam-se dois modelos de imputação de autoria mediata, com vistas a analisar a superioridade do “sujeito de trás” em sua relação com o autor imediato.

Consoante o modelo jurídico, a utilização de um indivíduo que atua sem culpabilidade como instrumento resulta em um presunção iuris et de iure do domínio do fato por parte do autor indireto, não admitindo, pois, prova em contrário acerca da real capacidade do incapaz de compreender o caráter criminoso do fato e dirigir suas ações conforme essa compreensão. Desde que alguém utilize um instrumento sem imputabilidade ou culpabilidade para a prática do delito, estará configurada a superioridade jurídica do autor mediato e o domínio deste sobre o desenrolar dos fatos55.

Noutro giro, de acordo com o modelo fático-jurídico, a configuração da autoria mediata será analisada em cada caso específico, de modo que o autor indireto não terá o domínio do fato todas as vezes em que o instrumento inculpável tiver um grau de consciência suficiente para compreender a criminalidade de seus atos e orientar-se de acordo com esse entendimento. Com efeito, a análise da situação concreta é que determinará se realmente está configurada a superioridade do “sujeito de trás” em sua relação com o instrumento inculpável56.

Se o autor mediato utiliza-se de um indivíduo menor de dezoito anos para o cometimento do crime, algumas propostas foram formuladas pela doutrina para delimitar a autoria mediata e a participação. De acordo com uma primeira orientação, cujo fundamento reside no princípio da responsabilidade, em todos esses casos que um menor for utilizado como instrumento para a prática de um delito restará configurada a autoria mediata, independentemente da capacidade daquele de saber e controlar o que faz57. A participação ocorreria somente quando o “sujeito de trás” erra sobre a menoridade do intermediário. Uma segunda posição considera, via de regra, tal hipótese como caso de participação, sob a modalidade de instigação, salvo nos casos em que o menor de idade tem capacidade para entender a antijuridicidade de sua conduta e atuar consoante essa compreensão, quando então estaria configurada a autoria mediata58.

O simples fato de comprovar-se normativamente a imputabilidade do menor de idade não configuraria automaticamente, a nosso ver, a autoria mediata. Justamente por isso, para o autor indireto ser responsabilizado pelo crime praticado pelo inimputável, além do delito de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei nº 8.069/90), deve ficar efetivamente demonstrado os fatos concretos que levaram à corrupção do incapaz e, além disso, comprovada a incapacidade do sujeito interveniente de compreender a ilicitude de sua conduta e atuar conforme essa compreensão59. Caso contrário, poderá responder na qualidade ou de coautor ou de partícipe.

Essa mesma discussão estender-se-ia para as hipóteses em que o “sujeito de trás” coloca o autor imediato em uma situação de inimputabilidade ou se limita a aproveitar essa situação para a prática do crime. Comprovado o domínio do fato mediante a manipulação do executor material, deverá aquele que planejou a prática do crime responder na qualidade de autor mediato? Comprovada a utilização abusiva do instrumento pelo autor indireto, o qual atuou sem capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, parece-nos que fatalmente estará caracterizada a autoria mediata. Basta imaginar o exemplo em que alguém, planejando a prática de um crime de lesões corporais, ministra ardilosamente álcool ou drogas a terceiro, de maneira a anular a capacidade de compreensão desse indivíduo ou sua atuação conforme esse entendimento, que efetivamente vem a cometê-lo. Caracterizada uma instrumentalização por parte do “sujeito de trás” para a realização do delito, deverá ele ser responsabilizado como autor mediato pelo delito do artigo 129, caput, do Código Penal60.

Em relação à utilização de semi-imputáveis (art. 26, parágrafo único, do Código Penal) como instrumento, há posições doutrinárias no sentido dessa situação configurar hipótese de autoria mediata61 ou então de participação, sob a modalidade de instigação62. Uma opinião eclética é defendida por Roxin, o qual estabelece uma diferenciação a partir da origem do defeito de compreensão da criminalidade do ato pelo instrumento. Se este defeito situa-se na dimensão intelectual, entendida como capacidade de conhecer o caráter criminoso do fato, o “sujeito de trás” deve ser considerado autor mediato, haja vista possuir o domínio final do acontecimento. Agora, caso esse defeito esteja relacionado à dimensão psíquica, definida como capacidade de controlar o comportamento consoante essa compreensão, estar-se-á diante de uma situação de participação63.

O instrumento não ficará, por sua vez, imune a quaisquer consequências penais, a depender da menoridade ou da portabilidade de retardado ou doença mental, estará sujeito, respectivamente, às normas previstas no artigo 112 da Lei nº 8.069/90 ou à medida de segurança (art. 97. do CP)64.

A autoria mediata apresenta-se igualmente quando o autor direto atua sob o efeito de uma causa de exculpação. Uma das formas por excelência dessa situação localiza-se no artigo 22, primeira parte, do Código Penal, em que o instrumento age sob coação moral irresistível, caracterizada pela supressão de sua liberdade de agir. Esse domínio coagido obriga a vítima a realizar, não fazer ou tolerar um comportamento determinado pelo autor mediato mediante o uso de violência ou ameaça de um mal grave e iminente. É o caso em que “A” coage “B” à prática de uma falsificação documental, sob pena de assassinar a filha menor deste.

Presentes todos esses pressupostos impeditivos da adoção de conduta diversa por conta do coato, apenas o coator será punido pelo crime praticado, inclusive com a incidência de uma causa agravante (art. 62, inciso II, do CP). Agora, em se tratando de coação moral resistível – aquela em que a vítima poderia comportar-se de modo diverso do que se comportou –, descaracterizada estará a autoria mediata, tratando-se de um típico caso de instigação, em que o coator responderá pelo crime com a pena aumentada65, enquanto o coato fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal.

Qual seria, então, a intensidade necessária do mal anunciado pelo coator para que reste caracterizada a autoria mediata, e não mera instigação?

Antes de tudo, faz-se necessário esclarecer que tanto na participação, sob a modalidade de instigação, como na coação moral irresistível, o partícipe e o coator agem sobre o psiquismo do autor, incitando-o à realização do crime. A diferença que se estabelece é que na coação moral irresistível, o domínio do fato exercido pelo coator para a realização de fato próprio ocorre mediante a subjugação da vontade do instrumento (coagido), tolhendo-o de qualquer possibilidade de agir de maneira diversa, sob pena de consumação do mal anunciado, ao passo que na instigação, o instigador apenas convence à prática de fato criminoso alheio o autor direto, cabendo-lhe a livre decisão de realizá-lo ou não. Chega-se aqui a uma primeira conclusão: o autor imediato (instrumento) somente não será responsabilizado pelo fato criminoso alheio realizado, caso a coação exercida pelo coator seja irresistível.

Passando, doravante, à análise da impossibilidade do coato agir de modo diverso, deve-se levar em conta suas condições físicas e psicológicas, os conhecimentos específicos do coagido e do coator, bem como a seriedade e gravidade do mal anunciado. Nesse âmbito, a doutrina trabalha com alguns critérios para delimitar autoria mediata e participação.

Uma parcela minoritária propõe como fundamento da instrumentalização do coagido o domínio fático-psicológico exercido pelo coator sobre aquele. Segundo essa perspectiva, essa relação de dependência psicológica não se restringiria apenas quando evidenciada a coação moral irresistível, mas igualmente em todas aquelas hipóteses em que comprovada a instrumentalização do coagido pelo “homem de trás”, de maneira a excluir a culpabilidade do autor imediato. Cita-se o exemplo da mulher casada, facilmente influenciável e submissa sexual e psicologicamente ao amante, o qual, sob ameaça de abandoná-la, determina a prática do homicídio em desfavor do marido.

Uma primeira crítica dirigida a esse critério refere-se à falta de delimitação que sua aplicação prática propicia. Questiona-se, a princípio, o livre arbítrio daquele que comete um delito por determinação de outrem e a indefinição em relação ao grau de liberdade e da própria responsabilidade que devem estar ausentes para considerar o instrumento subordinado ao domínio do autor mediato. Como avaliar, no caso em questão, se a mulher dependente tem a possibilidade de oferecer resistência à ordem emanada pelo amante, ou seja, se ela realmente possui vontade para agir livremente? Estaria caracterizada a instrumentalização do coagido por parte do coator, de maneira a excluir a culpabilidade daquele? A capacidade de decisão e compreensão da danosidade social do fato praticado pelo executor restaria afetada, de modo a caracterizar o domínio da vontade pelo “homem de trás” e, portanto, a figura da autoria mediata?66

Outra parte da doutrina utiliza o princípio da autonomia como critério normativo para distinguir autoria de participação. Todas as vezes que o instrumento atuar sem autonomia estar-se-á diante de uma situação típica de autoria mediata.

Todos esses critérios anteriores são criticados por Roxin, já que são baseados unicamente em dados empíricos de conteúdo psicológico, dependentes de uma comprovação fática para cada caso concreto67. Como fundamento normativo da instrumentalização do coagido, referido jurista utiliza como parâmetro o princípio da responsabilidade (Verantwortungsprinzip), segundo o qual o “homem de trás” deve ser responsabilizado por provocar ou se aproveitar da situação de coação em que se encontra o autor imediato68. Desse modo, se a coação for resistível, a conduta praticada pelo coato está fora dos limites da situação de exculpação, em virtude de ele agir de forma plenamente responsável, devendo ser punido pelo crime perpetrado. O “homem de trás ” poderá, no máximo, ser partícipe e ser responsabilizado consoante as regras da acessoriedade da participação69-70.

O problema que este critério apresenta, assim como todos os demais, refere-se à fluidez de suas definições. Não se sabe ao certo o alcance e o conteúdo normativo dos princípios elencados. Caberá ao operador do direito proceder a análise, em cada caso concreto, da natureza e gravidade do mal anunciado, das condições físicas e psíquicas do coator e coagido, para só então decidir pela irresistibilidade da coação e, consequentemente, se se trata de hipótese de autoria mediata ou de instigação. Tem-se afirmado que, para ter o caráter de irresistibilidade, a coação deve apresentar um potencial de lesividade e atuar no psiquismo do coagido, no sentido de excluir a dirigibilidade normativa. Na hipótese de dúvida sobre a configuração da irresistibilidade da coação, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o coagido do fato por ele praticado.

Outra hipótese em que o instrumento atua amparado por uma causa eximente ocorre quando age em obediência a ordem não manifestamente ilegal. Consoante o disposto no artigo 22, segunda parte, do Código Penal, “se o fato é cometido em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem”.

Primeiramente, deve-se assinalar que esse dispositivo, ao tratar de superior hierárquico, refere-se àquelas relações de subordinação existentes no âmbito do funcionalismo público e militar, as quais são regidas por injunções de obediência devida71. Uma vez caracterizada essa relação hierárquica de direito público, faz-se necessário diferenciar a legalidade ou ilegalidade da ordem emanada do superior hierárquico. Tratando-se de ordem legal – aquela decorrente de autoridade competente, revestida da licitude em seu objeto e forma adequada –, a conduta do subordinado encontra-se amparada pelo ordenamento jurídico, estando devidamente justificada pelo estrito cumprimento do dever legal.

O problema surge quando essas ordens foram ilegais. É preciso relembrar, nesse ponto, que o subordinado encontra-se na contingência de interferir em direitos alheios protegidos legalmente, ao cumprir as ordens da autoridade pública72. Se a ordem for evidentemente ilegal, superior e inferior hierárquico serão responsabilizados pelo crime cometido, havendo, entretanto, incidência para este da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal. Nada impede, contudo, que o subordinado recuse-se a cumprir essa ordem evidentemente ilegal, não caracterizando sua recusa qualquer infração penal ou administrativa, já que não tem a obrigação de cumprir o que está proibido pela lei. Trata-se do exercício do direito de crítica a ele garantido acerca da ordem emitida pelo superior73. Sucede, todavia, que, por vezes, o subordinado conhece a ilegalidade da ordem, mas em razão das consequências que podem advir do seu descumprimento, principalmente em corporações policiais em que vigoram um rígido sistema de hierarquia e disciplina, não se pode exigir-lhe outro comportamento e a solução a ser imposta é o reconhecimento de uma causa supralegal de exculpação.

Agora, em se tratando de ordem não evidentemente ilegal, responde pelo crime quem deu a ordem, já que a dúvida tem que favorecer o subordinado. É o caso de suposta situação flagrancial em que o delegado determina aos agentes que realizem a detenção do suspeito, sem que estes tenham o real conhecimento da arbitrariedade praticada. Nada impede nesses casos que, havendo dúvida sobre a evidência da ilegalidade da ordem, aplicam-se as regras do erro de proibição74.

No estado de necessidade exculpante, o autor mediato também é responsável por colocar o instrumento artificialmente nessa situação de exclusão de dirigibilidade normativa75. A criação do estado de necessidade exculpante pelo “homem de trás” deve ter por finalidade obrigar o instrumento a atuar em salvaguarda da própria vida mediante a afetação de bem jurídico de terceiro que se encontra na mesma situação. Só assim restará caracterizado o domínio do fato pelo autor indireto e, por via de consequência, poderá ele ser responsabilizado pelo crime cometido pelo instrumento. Já em relação a este, conquanto pratique uma conduta típica e antijurídica nessas situações limites, não poderá ser declarado culpável, porque naquela circunstância concreta não se pode exigir-lhe uma conduta conforme o direito, por estar diante de uma causa de exclusão da culpabilidade. Imagine-se o caso de alguém que provoca a situação de necessidade mediante a inundação de um barco em que viajam duas pessoas, as quais irão entrar em luta corporal para salvarem a própria vida, resultando a morte de uma delas76.

Discute-se doutrinariamente sobre a possibilidade de configurar-se a autoria mediata ou participação nos casos em que um terceiro aproveita da situação de necessidade exculpante criada por outrem. Questiona-se se o “homem de trás” ainda manteria o domínio do fato sobre a decisão e o atuar do necessitado e, além disso, se seria viável estender-se essa causa eximente a esse terceiro. Roxin apresenta o exemplo do sequestro dos viajantes “A”, “B” e “C”, em que o líder da quadrilha coage “B” a matar “A”, sob pena de todos eles serem mortos. Diante da negativa prévia do coagido, “C” o convence a realizar o fato, o que finalmente acontece77. Indaga-se: a conduta de “C” limitou-se a indicar o meio de salvação ou o comportamento dele influi diretamente sobre o modo de resolução do conflito? Estaria configurada, nesse exemplo, a participação, sob a modalidade de instigação, ou a autoria mediata? A melhor solução que se afigura para a hipótese é aquela segundo a qual, nesses casos de aproveitamento da situação de necessidade coativa, o executor material conserva distintas alternativas de atuação, de modo que o terceiro que o aconselha é mero partícipe, já que não possui o domínio do fato, e assim como o autor imediato, não se pode exigir-lhe, naquelas circunstâncias, comportamento diverso do que fora adotado, fazendo, desse modo, jus à causa de exclusão de culpabilidade.

Sucede, porém, que em alguns casos específicos a autoria mediata pode restar configurada. Para tanto, o terceiro deverá ter ciência da situação de necessidade exculpante criada por outrem e querer valer-se do coagido para a realização do fato. Suponha-se que “A” coage “B” a cometer o homicídio de “C”, sob pena do filho de “B” ser morto. Um advogado, amigo de “B”, ciente de que este se encontra em tal situação, o informa sobre a exclusão da responsabilidade penal caso resolva consumar o delito. Ao invés de orientá-lo a noticiar o fato à polícia, o causídico ainda lhe entrega uma arma de fogo para que “B” possa cometer o delito. Sem dúvida nenhuma, o advogado aproveitou-se de uma situação de necessidade coativa preexistente e determinou ao coagido a realização do delito, inclusive mediante a entrega de uma arma de fogo, devendo, nesse exemplo, ser responsabilizado como autor mediato, assim como aquele que originou o estado de necessidade coativo. Outro exemplo em que se determina o domínio do fato por parte de terceiro que se aproveita da situação de necessidade exculpante ocorre quando aquele que exerce a coação sobre o instrumento lhe proporciona uma arma de fogo para matar a vítima, mas em virtude desta não resultar eficaz ou idônea, outrem lhe proporciona outra arma para realizar o fato e somente assim consegue que o instrumento execute o delito78.

Por último, cabe analisar as situações em que o instrumento atua sob erro de proibição, fazendo-se necessário, primeiramente, diferenciar em qual modalidade de erro ele incide.

Em se tratando de erro inevitável (ou escusável) – aquele no qual é possível ao autor material ter ou atingir o conhecimento da antijuridicidade de seu comportamento nas circunstâncias em que praticou a ação –, caso o autor mediato provoque inteiramente a situação de erro ou ainda, mesmo ele conhecendo a proibição, aproveita esse cenário para induzir o autor direto ao cometimento do fato79, deverá ser responsabilizado penalmente como autor mediato por possuir o domínio do fato, aplicando-se o disposto no artigo 20, § 2º, do Código Penal (“Responde pelo crime o terceiro que determina o erro”). O fundamento do domínio do fato pelo “homem de trás” basear-se-ia no conhecimento superior (überlegenes Sachwissen) que ele detém no sentido da atuação do instrumento sem consciência da ilicitude da conduta praticada. Justamente por atuar sem nenhuma culpabilidade, o autor direto restará impune (artigo 21, 2ª parte, do Código Penal: “O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isente de pena”)80. Imagine-se o agente que requer, enganado por terceiro, o seguro desemprego, acreditando ter direito, por se achar desempregado81. Apenas quem o induziu ao erro poderá ser responsabilizado pela prática do crime previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal, como autor mediato82.

As discussões mais acaloradas na doutrina aparecem, contudo, nas hipóteses em que o instrumento atua sob erro de proibição evitável ou inescusável. Se o autor direto prática o fato delituoso sem o conhecimento da antijuridicidade, mas, nas circunstâncias em que agiu, era possível ter ou atingir essa consciência, há quem sustente, baseado no princípio da responsabilidade, que a conduta do “homem de trás” será de mero instigador, uma vez que haverá a responsabilização, ainda que atenuada, do executor material (artigo 21, 3ª parte, do CP)83. Outros autores entendem, porém, tratar-se de um verdadeiro caso de autoria mediata, por não existir nenhuma razão em se proceder a diferenciação entre as modalidades de erro, porquanto em nada alteraria a condição de instrumento do executor a mera possibilidade de atualização do conhecimento do injusto no caso concreto. De qualquer forma, independentemente de o erro ser vencível ou invencível, a conduta do executor será desprovida da consciência da antijuridicidade84.

Com razão, se o domínio do fato no erro de proibição determina-se pela provocação ou aproveitamento do erro sobre a ilicitude da conduta praticada pelo autor direto, nada justifica analisar a instrumentalização exercida pelo autor mediato sob o prisma da inescusabilidade ou não do erro. Além do mais, delimitar autoria e participação a partir do princípio da responsabilidade constituiria um grave equívoco dogmático, já que deslocaria toda essa problemática do concurso de pessoas do âmbito da tipicidade para a culpabilidade, o que parece ser bastante despropositado85.

2.3.4. Instrumento sem punibilidade

Outra forma de autoria mediata ocorre quando o instrumento atua sob o amparo de uma causa de exclusão da punibilidade, a exemplo do que ocorre nas denominadas imunidades absolutas ou substanciais, previstas no artigo 181 do Código Penal, in verbis: “É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo: I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural”.

Embora essa causa obrigatória de isenção de pena compreenda todos os crimes contra o patrimônio, estão excluídos aqueles cometidos com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, incluindo o roubo e a extorsão (inciso I do artigo 183), assim como na hipótese de estranhos que participam do crime (inciso II do artigo 183) e dos delitos praticados contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Desse modo, aquele que utiliza alguém para subtrair bem de cônjuge, ascendente o descendente nessas situações será considerado autor mediato, enquanto o executor direto restará impune diante dessa imunidade legal86.

2.3.5. Instrumento responsável

Além daquelas situações anteriormente analisadas em que o instrumento é responsabilizado criminalmente, a autoria mediata por domínio da vontade mediante um aparato organizado de poder foi elaborada para responsabilização tanto dos executores imediatos, cuja atuação ocorre com pleno conhecimento da ilicitude dos atos praticados, mas também dos agentes do alto escalão do Estado, os quais utilizam essa organização de poder hierarquizada para submeter aqueles indivíduos à sua vontade para a consecução dos fins criminosos.