INTRÓITO

Em tempos de relativismo conceitual, e abertura hermenêutica, notadamente no âmbito da identidade pessoal, e das modalidades de família, podemos nos questionar sobre a existência ou não de um direito personalíssimo, quanto à identidade pessoal, mais especificamente à trans-espécie, como também à modalidade de família multiespécie.

Tais conceitos suso referidos serão abordados adiante; neste momento, se questiona sobre tal direito personalíssimo, inclusive porque, recentemente, escreveu Maria Berenice Dias em uma entrevista concedida à revista do Instituto Brasileiro de Direito de Família que “é personalíssimo o direito de as pessoas elegerem a própria identidade”1. Por ora, nos compete arguir apenas a problemática subjacente, que será arrostada doravante.

No que toca à família multiespécie, temos o julgamento do Supremo Tribunal Federal, pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132. No referido julgamento tivemos a interpretação quanto ao art. 226 da Constituição Federal, que contém o rol das modalidades de família, notadamente que tal rol é aberto, inclusivo, e que admite outras modalidades segundo o critério da afetividade. Perquire-se, diante desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, até que ponto se haveria a possibilidade de modalidades de família, admitidas pelo sistema. Nisto, e neste artigo, nos questionaremos quanto à família multiespécie, e sua admissão ou não como modalidade de família.

E, no que diz respeito à identidade trans-espécie, se questiona se haveria tal direito personalíssimo de eleição identitária, até porque, segundo a premissa da doutrinadora acima referida, é “personalíssimo o direito de as pessoas elegerem a própria identidade”. Até que ponto esta premissa apresentada por parte da doutrina será admitida? No mesmo âmbito, questionamos, neste pequeno trabalho, quanto à admissibilidade de tal direito personalíssimo à identidade trans-espécie.

A DIMENSÃO TELEOLÓGICA DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS

Podemos afirmar que os direitos personalíssimos são aqueles inerentes à pessoa humana, estão ligados a ela de maneira direta e absoluta, “erga omnes”, ou seja, exercitáveis contra todos.2

Quanto às suas características, vemos que são, em razão de sua natureza: intransmissíveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, indisponíveis, impenhoráveis e inalienáveis.

Os direitos personalíssimos, que são impassíveis de negociação ou redução, são direitos típicos da pessoa em si, existentes por sua natureza, como ente humano, e também direitos referentes às projeções do homem para o mundo exterior (a pessoa como ente moral e social)3.

Em verdade, o eixo axiológico central de nosso sistema jurídico é a pessoa humana, e sua dignidade, como vemos no art.1º, III, Constituição Federal.

Mais que um direito voltado à tutela do ser humano, na sua imanência, temos que tais direitos dizem respeito ao ser humano na sua natureza própria, e devem se vincular à finalidade da pessoa humana.

Por isso, vemos que o eixo gravitacional e o alvo de nosso sistema constitucional é o ser humano, e sua condição ímpar.

E vemos concretamente essa finalidade humana de nosso ordenamento quando lemos, v.g., o artigo 225 da Constituição Federal, ao falar do meio ambiente, como direito fundamental: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”4 Podemos ver, de maneira assaz solar, que o meio ambiente não é algo tautológico, ou seja, que se tutela visando a si mesmo. Com efeito, o meio ambiente é tutelável enquanto conectado com seu alvo justificador de proteção: o ser humano. Por tal razão, vemos o dispositivo ser expresso ao mencionar que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, e todo o artigo se faz funcionalizado na pessoa humana: ou seja, o meio ambiente, na visão constitucional, está com os olhos fixos no ser humano. Por isso é que, em eventual colisão de direitos fundamentais, colisão frontal e direta, não se pode optar nunca por uma alternativa que tutele o meio ambiente em detrimento da vida humana: seria inverter a funcionalidade de tal direito ao meio ambiente.

Como podemos concluir destas considerações, mais que o direito personalíssimo ser algo voltado ao ser humano, e justificado pela natureza humana, i.e., numa leitura endógena de tal natureza de direitos, pode-se visualizar uma hermenêutica teleológica claramente optada no sistema: que põe seus olhos na dimensão exógena de tais direitos personalíssimos, ou seja, a dimensão finalística de tais direitos que possuem a adjetivação de personalíssimos. Caso contrário, se esvaziássemos a dimensão finalística, perderíamos até, inclusive, a razão de se tutelar o ser humano, na sua imanência.

Com isso, é bom que se advirta, não se está a cair no equívoco de uma redução teleológica5, numa leitura dos referidos direitos desta natureza, indo para além das fronteiras permitidas pelo próprio conceito de direitos personalíssimos. Antes, se faz exatamente o contrário: garante-se que a hermenêutica não surja como justificadora de rupturas daquilo que seja, ex vero, direitos personalíssimos, ou que se desfuncionalize tais direitos, para, sob a nomenclatura de direitos personalíssimos, se apresentar realidades que violem à própria natureza em si de tais direitos.

ARTIGO 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: UM ROL ABSOLUTAMENTE ABERTO?

Mudemos um pouco de rumo. Agora, nos propomos a olhar o art. 226 da Constituição Federal.

Lemos no art.226, §3º e 4º da Constituição Federal:

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.6

O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos acima indicados, não apenas admitiu a união homoafetiva como modalidade de família, no sistema previsto do art.226 da Constituição. Fez muito mais, fixou que o referido rol de modalidades de família, no mencionado dispositivo, não é um rol taxativo, mas diante de uma Constituição que visa a tutela humana, seriam admitidos outros arranjos familiares, além da família casamentária, a união estável, e não somente entre homem e mulher, mas outras situações verificadas faticamente, como a família monoparental, expressamente prevista no referido artigo, e também outras possibilidades implicitamente autorizadas por este modelo aberto, e inclusivo almejado pela principiologia constitucional.

A doutrina e a jurisprudência de modo quase unívoco proclamam:

O texto constitucional mudou e trouxe um conceito amplo de família, não determinando tipos de família específicos, ao revés, o caput do artigo 226 da CF/88 nada mais é senão, uma cláusula geral de inclusão, não sendo admissível, portanto, desconsiderar qualquer entidade que satisfaça os requisitos de afetividade, ostensibilidade e estabilidade, haja vista que se trata de rol exemplificativo7

Como temos uma constituição que veda a discriminação e a desigualdade de tratamento, todas as outras modalidades de família, implícitas neste sistema aberto, democrático, e inclusivo não podem ter quaisquer distinções de tratamento enquanto modalidade familiar: atraindo para si todas as regras de tutela familiar inerentes a tal taxonomia. É a conclusão que germina do julgamento do Supremo Tribunal Federal.

Assim podemos ver tantas modalidades de família sendo verificadas no plano fático, e bem assim muitas modalidades propagandeadas, que começam a se apresentar por aí, como se fosse um produto a ser adquirido por alguém, na busca de sua realização. Surge, v.g., o conceito de família eudonista como sendo aquela em que “se enfatiza o sentido de busca pelo sujeito de sua felicidade”8.

Será que podemos, em nosso sistema, admitir a família poliafetiva, onde várias pessoas casam-se entre si? Nada de distante. Vejamos que o Conselho Nacional de Justiça, em 2018, lavrou parecer afirmando não ser possível os cartórios no Brasil lavrarem certidões de casamento poligâmicas, pelo simples fundamento de que inexiste regramento quanto a tais relações. Não o disse que seria negado por algum outro fundamento, como a monogamia ser um princípio de nosso sistema jurídico, ou outra coisa deste sentido, até porque, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, caso se trouxesse qualquer argumento deste calibre se estaria entrando em rota de colisão com a admissão “ferrenha” do sistema aberto, inclusivo, do art.226 da Constituição Federal,numa provável leitura discriminatória deste dispositivo.

Ora, se temos um sistema aberto, temos que nos questionar se esse rol aberto, dito assim pelo Supremo Tribunal Federal, é um rol aberto de modo absoluto ou relativo.

Vemos, pela defesa insistente dos defensores das múltiplas modalidades familiares, que este rol aberto não pode ser um rol relativamente aberto. Caso contrário, deixaria inclusive de ser um rol aberto.

Todavia, lembremos que até os direitos fundamentais não podem ser absolutos: “por lo tanto, hasta donde llegue el principio absoluto, no pueden haver derechos fundamentales”9. Evoque-se, apenas por referência elucidativa, que o direito fundamental à vida, por tais premissas acima apresentadas, não pode servir à relativização da vida humana, pela ótica dos defensores da eutanásia ou aborto, por exemplo. O nosso sistema jurídico, v.g., apresenta exceções ao direito à vida, como a pena de morte em estado de guerra, e como quando o código brasileiro de aeronáutica fala da chamada “lei do abate”, que admite a destruição de aeronaves hostis, que invadem o espaço aéreo brasileiro, sem autorização, gerando a morte que de quem está em tais aeronaves. Por outro lado, cite-se o Ministro Alexandre de Moraes que assim diz: “o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais”10. No mais, segue-se o princípio da relatividade dos direitos fundamentais, na sua leitura regular.

O próprio Supremo Tribunal Federal diz: “Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto.”11

Dito isso, não se há como entender que este rol do art.226 da constituição admita uma abertura absoluta à quaisquer modalidades de família. Efetivamente, não. Conclusão diversa, seria admitir, por exemplo, que se tutelasse como entidade familiar o casamento entre uma pessoa e uma coisa. É assim que lemos no noticiário: “O homem japonês que "casou" com uma cantora de realidade virtual”12. Outra inadmissão é o “casamento consigo mesmo”, a sologamia, que o noticiário também repercute, da seguinte maneira: “Mulher se casa com ela mesma em Minas Gerais: "Aprendi a me sentir bem sozinha”13.

Questiona-se, então: se este rol não é um rol absolutamente aberto, qual seria o elemento racionalizador, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para se estabelecer as fronteiras instransponíveis deste rol aberto, exemplificativo do art.226: conclusão, esta, repita-se, apresentada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste pequeno trabalho, entretanto, buscaremos enfocar apenas, no que toca à família multiespécie.

UMA VISÃO CONCEITUAL DA FAMÍLIA MUTIESPÉCIE E DA IDENTIDADE TRANS-ESPÉCIE

Neste tópico conceitual, iremos, em premissa, examinar o que é a família multiespécie e identidade trans-espécie.

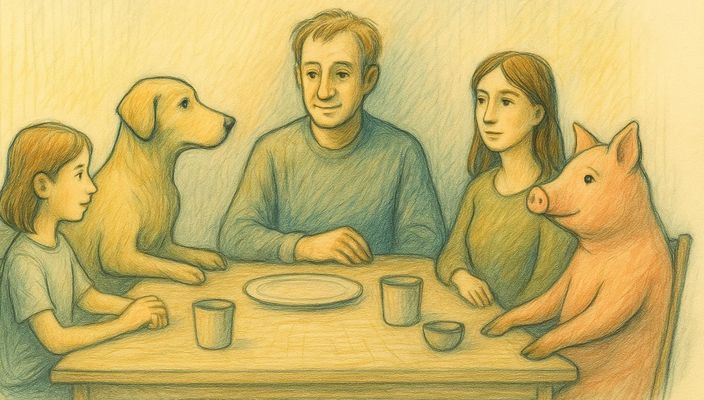

No artigo: “Família multiespécie e Direito de Família: uma nova realidade”14, temos a seguinte explicação que retiramos do tópico nominado como “De bens semoventes a ‘filhos de quatro patas’.”, em que busca trazer a ideia da superação do antropocentrismo na instituição familiar:

não pode mais haver a consideração de que o animal de estimação, considerado como membro da família, substituindo muitas vezes os filhos humanos sejam vistos unicamente como bem jurídico de valor econômico, sem prestigiar o afeto presente na relação humano-animal, não mais de companheirismo como outrora, mas sim na qualidade de pais e “filhos”.

Decorrência lógica de tal modalidade familiar é a regulação, num eventual divórcio ou dissolução de união estável, na regulação do direito de visitas, no que diz respeito ao animal, bem assim a guarda, e, ainda, pensão alimentícia. Como filhos, outrossim, futuramente, se estaria alcançando questões, inclusive sucessórias, partindo da premissa de que filhos são herdeiros, e, se animais são filhos, não se teria razão jurídica para se afastar deles os efeitos acerca de herança.

Adiante, e sobre a identidade trans-espécie, temos o exemplo, no Reino Unido de um homem que “quer ser reconhecido como um cachorro dálmata”, segundo lemos no noticiário15. Para quem acredita que esta seja uma realidade ínfima, decorre um movimento crescente nesse sentido, onde a personalidade humana é relegada, por tais pessoas que pretendem assumir uma personalidade canina, ou outro animal, como vemos em diversos noticiários16.

DA INADMISSIBILIDADE DA FAMÍLIA MULTIESPÉCIE E DA IDENTIDADE TRANS-ESPÉCIE

Vemos, tanto no que diz respeito à família multiespécie, como na identidade transespécie, uma raiz única: o vilipêndio à natureza humana.

Quando admitimos a família multiespécie, ou a possibilidade da identidade transespécie, estamos operando a retirada do pressuposto humano que o direito assumiu como essencial, tanto no que diz respeito a identidade pessoal, como a constituição da família. Em verdade, na família multiespécie, há uma implícita mudança de identidade, para uma identidade trans-espécie, na medida que me igualo ou me faço genitor de um animal. São, por isso, duas maneiras de se revelar uma mesma situação fundante: identidade trans-espécie.

Em verdade, parte-se de um pressuposto pós-humano, de um movimento subjacente muito maior de aversão ao humano e de propagandear formas instrumentais de destruição do eixo axiológico central do sistema, que é a dignidade da pessoa humana, como pilar central que as Constituições e o Estado de Direito prometeram velar com absoluta prioridade.

Este movimento subjacente de ruptura com o humano é eloquente ao dizer que “a humanidade é uma etapa temporária no caminho da evolução; não somos o máximo de desenvolvimento natural. É tempo para conscientemente tomarmos conta de nós mesmos e acelerarmos nosso progresso trans-humano”17

Toda essa efervescência de narrativas faz surgir tais realidades que, primeiro, reduzem, e rebaixam o ser humano a realidades inferiores à sua dignidade; em um segundo momento, instrumentalizam o ser humano, à espécie animal com que se relaciona, de modo que o elemento humano fixador da identidade e da constituição da família, torna-se desimportante, e, numa etapa posterior, desnecessário.

Esquecermos do elemento humano fixador e harmonizador do Direito é esquecer-se de toda a evolução jurídica pela qual passamos, muitas vezes, com a forja de vidas, e ruptura com momentos históricos em que a humanidade não recebia o valor efetivo que merecia. Lembremos das conquistas normativas, e seus respectivos contextos históricos. Cite-se, v.g., a Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem (1948) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Vários pactos intencionais sobre a tutela do ser humano, dos seus direitos fundamentais nas constituições, ou como vemos na Declaração dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral em 20 de novembro de 1959; leis que acabaram com a escravatura; leis que protegem a dignidade feminina.

Como a doutrina enfatiza nesse contexto:

É, aliás, justamente com base nessa ideia capital, que coloca ‘o homem em primeiro plano’ que se assentam as principais construções doutrinais, declarações ético-políticas e experiências normativas fomentadas a partir do segundo pós-guerra em matéria de direitos humanos, entendidos estes, per definitionem, na qualidade de direitos básicos dignificantes e intrínsecos da pessoa humana18

O Professor da Unesp Antônio Alberto Machado, esclarece o risco desta visão puramente normativista, acerca da tutela dos direitos humanos: “para além de sua função ocultadora das desigualdades, significa uma espécie de desumanização do Direito ou coisificação do homem, com profundos reflexos na distribuição dos direitos”19. Nisso podemos compreender que as normas jamais podem se esquecer do ser humano, até porque há a essência do direito natural, subjacente, que em um silêncio eloquente, mostra que o humano é a base e o objetivo de toda a construção normativa.

Nesse contexto, dizer que haveria um direito personalíssimo de eleição à identidade transespécie é teratógico, na medida que viola a dimensão extrínseca e finalística dos direitos personalíssimos. Não se poderia jamais admitir no sistema jurídico que uma pessoa elegesse a identidade não humana, posto que isso lhe reduziria no seu feixe fundamental de direitos e obrigações, lhe dando uma verdadeira capitis diminutio, roubando-lhe o pressuposto de todas as outras garantias que somente surgem através do chão da humanidade. Fora da humanidade, não se haveria como justificar qualquer direito ou garantia: porque aquilo que lhe dá dignidade humana é, efetivamente, a natureza humana – que jamais lhe pode ser retirada, ou equiparada a animais (redução tácita de sua condição). Por exemplo, se alguém se rebaixasse a condição animal, o que impediria que um outro ser humano, perante tal pessoa “trans-espécie”, se qualificasse como dono da mesma? A escravidão humana seria de inevitável ocorrência.

Outrossim, inexiste a admissibilidade da modalidade de família multiespécie, exatamente pelo fundamento acima apontado, eis que a família é humana: é elo entre humanos. Dizer que animais deixam de ser semoventes para terem a condição de filhos, membros da família, de igual estatura a filhos é animalizar o ser humano. É retirar a sua dignidade própria humana, e entendê-la como desnecessária, de segunda categoria, e, indiretamente, realizar a mesma capitis diminutio que se teria com um eventual direito personalíssimo à eleição de uma identidade transespécie. Eis, portanto, a unidade das duas realidades – família multiespécie e identidade transespécie: ambas afrontam o humano, e jamais podem ter admissibilidade jurídica.

Com efeito, toda a gama de direitos e conquistas da sociedade, encontra raiz na tutela da realidade humana, e por isso abdicar da condição humana é abdicar de toda uma história que se alicerçou nesta natureza inegociável:

Por direitos humanos ou direitos do homem, são modernamente, entendidos aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir20

Nem se diga que haveria liberdade para se eleger uma condição não humana, uma vez que “do supremo valor político-jurídico da pessoa humana deriva-se o princípio da liberdade individual”21. A qualidade de ser humano, de pessoa humana não é uma situação flexível e volátil, possível de manejo para desnaturá-la:

A qualidade que, por ser inerente ao ser humano, o distinguia das demais criaturas, no sentido de que todos os seres humanos são dotados da mesma dignidade, noção esta que se encontra, por sua vez, intimamente ligada à noção da liberdade pessoal de cada indivíduo, (o Homem como ser livre e responsável por seus atos e seu destino) bem como à ideia de que todos os seres humanos, no que diz com sua natureza, são iguais em dignidade22.

Eis, com efeito, o resultado de todo o hercúleo esforço:

Nesse caminhar, culminou-se, na modernidade, com a forjadura dogmática do conceito de pessoa humana, que, de forma universal, igualitária, autológica e conglobante, envolve todo e qualquer ser humano, sem discriminações e evocações heterônomas, bem como representa simbolicamente o homem como ser ou subjetividade individual de existência autônoma que se desdobra em dimensões físicas ou corpóreas e metafísicas ou espirituais, afirmando-se, por sua inarredável e imanente da humanidade, como dignitário de igual e recíproco respeito por seus pares enquanto fim em si mesmo, consoante a formulação filosófica kantiana.23

Em arremate, a família multiespécie, e a identidade transespécie possuem inviabilidade jurídica autoevidente, uma vez que abdicam do pressuposto humano que é indelével, e se revela como matriz fundante de todo o ordenamento jurídico: abdicar de tal condição é declinar de tudo que é imanente à natureza humana, e fazer ruir toda a estrutura do ordenamento jurídico que encontra sentido e finalidade no ser humano, que jamais pode ser flexibilizado na sua realidade inafastável.