Sumário: Introdução. Teoria Pura do Direito e seus Princípios da Pureza. 1. Neutralidade. 2. Formalismo e Estrutura Lógica da Norma Jurídica. 3. Validade, Norma Fundamental, Constituição e Sistema Dinâmico de Normas Jurídicas. 4. Hermenêutica Jurídica e as Molduras das Normas Jurídicas.

INTRODUÇÃO

A Teoria Pura do Direito elaborada por Hans Kelsen é no mínimo o resultado de quarenta anos de estudos. Afinal, alguns pressupostos dessa teoria já aparecem no seu ensaio Problemas Relevantes de Teoria do Direito e do Estado (Hauptproblemen der Staatsrechtslehre), de 1911. Mas é tão somente nos anos 30 que surge a primeira edição da Teoria Pura do Direito (Reine Rechtslehre, 1934). Anos depois, essa teoria do direito sofreu alterações significativas com as publicações da Teoria Geral do Direito e do Estado (General Theory of Law and State) em 1945 e da edição francesa Theórie Pure du Droit de 1953. O "burilamento final" da Teoria Pura do Direito só veio com a publicação da sua segunda edição em 1960.

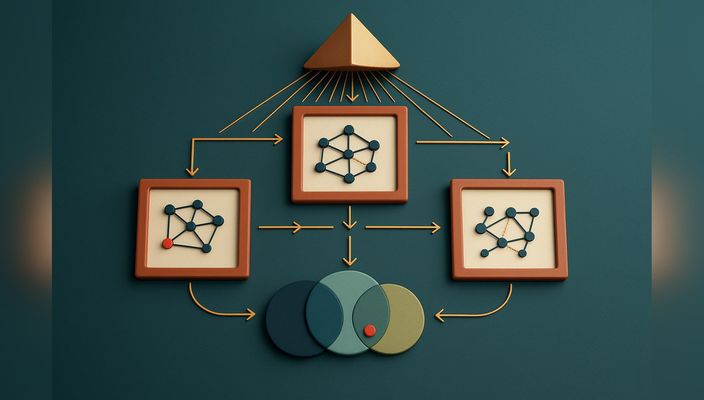

Ao longo de algumas subseções procuramos entender como Hans Kelsen (2003, 2005) na sua Teoria Pura do Direito (TPD) consegue, em parte, conferir ao direito uma identidade epistemológica (ou, no mínimo, uma metodologia). O projeto epistemológico de Kelsen é articulado a partir de três “princípios de pureza metodológica do conhecimento científico-jurídico”, a saber:

Neutralidade;

Formalismo (conceitual e estrutural-lógico);

Validade (técnica e social).

A seguir, estudamos cada um desses princípios, ao mesmo tempo que realizamos investigações pontuais sobre: os modelos de validade da norma jurídica; a estrutura lógica da norma jurídica; as ideias de norma fundamental e constituição; o sistema dinâmico de normas jurídicas e a noção hermenêutica de “moldura” das normas jurídicas, todos como delineados por Kelsen (2003, 2005, 2011).

TEORIA PURA DO DIREITO E SEUS PRINCÍPIOS DA PUREZA

Para Hans Kelsen a sua teoria pura do direito, enquanto uma “teoria do direito positivo em geral, não de uma ordem jurídica específica” (KELSEN, 2003, p. 1) representa a tentativa de reconhecer algo de científico (ou de metodológico) no direito: conceitos, categorias, estruturas, princípios, métodos etc. compartilhados pelos mais variados sistemas jurídicos. Ou seja, Kelsen na TPD pretende realizar uma leitura epistemológica do direito. Com esse objetivo enuncia “princípios de pureza metodológica do conhecimento científico-jurídico” sem os quais entende não ser possível dizer o direito como um tipo de ciência (ou como um tipo de conhecimento que comporta uma metodologia). São eles:

Neutralidade;

Formalismo;

Validade.

Em poucas linhas, os princípios indicam que o direito-saber (a “ciência do direito” ou talvez, no mínimo, a “metodologia jurídica”);

O princípio 1 deve ser enunciado(a) pelo jurista que está apto a dizer o “direito como ele é” (descrição do direito que não se vale de juízos de valor extrajurídicos);

O princípio 2 deve apresentar um formalismo conceitual (vocabulário científico próprio ou metodologia própria) e lógico-estrutural (estrutura linguística e lógica das proposições jurídicas);

O princípio 3 deve propor uma série de testes que permitam validar ou invalidar as normas jurídicas, sendo estes de ordem técnica (vigência) ou de ordem factual-social (eficácia). Analisemos, na sequência, com mais detalhes essa “metodologia da pureza”.

1. NEUTRALIDADE

Ao depararmo-nos pela primeira vez como o curioso título "Teoria Pura do Direito", com o qual Hans Kelsen nomeia o seu “projeto jurídico epistemológico”, somos tomados de imediato pela dúvida: afinal, o que é uma "teoria pura" do direito?

Para que possamos entender o porquê de Kelsen não nomear a sua investigação sobre o status científico do direito como “teoria do direito puro”, devemos antes esclarecer a distinção entre as modalidades de “estudo descritivo” e de “estudo prescritivo”.

No ensaio A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais e na Política (1904), publicado na obra Ensaios sobre a Teoria da Ciência (publicada em 1922), Max Weber apresenta uma distinção entre julgamentos de realidade e julgamentos de valor. Os primeiros (julgamentos claros, neutros, unívocos, “verdadeiros”) são estabelecidos de forma objetiva pelo cientista a partir de um “saber empírico” de validade incontestável, já os do segundo tipo (julgamentos de valor variável, fluídos, plausíveis) são de ordem subjetiva por estarem fundamentados nas crenças, valores, tradições ou hábitos culturais dos indivíduos. Aqueles que se valem de julgamentos de realidade para desenvolver pesquisa, realizam um estudo descritivo. Por outro lado, os que fundamentam um estudo em julgamentos de valor, produzem um estudo prescritivo. Para Weber, apenas os estudos descritos gozam de legitimidade científica.

Vamos imaginar que um antropólogo seja designado para estudar os costumes (modus vivendi) dos índios Yanomami. Esta comunidade tem o hábito de sacrificar os seus bebês que nascem com alguma deficiência física ou deficiência mental. Esse antropólogo, segundo Weber, pode realizar dois tipos de estudo sobre essa prática: um estudo descritivo ou um estudo prescritivo. No estudo descritivo o antropólogo formula uma descrição objetiva e imparcial do objeto de estudo, de tal maneira que consegue identificá-lo “como ele é”. Como estudo descritivo, por exemplo, temos o relato: “Os Yanomami têm por tradição sacrificar as suas crianças que nascem com algum tipo de deficiência física ou deficiência mental. Esses índios justificam o ato em questão ao afirmarem que essas crianças são membros amaldiçoados (ou membros improdutivos)”. Mas, no momento em que o antropólogo, como ativista dos direitos humanos e militante da tradição judaica-cristã, passa a avaliar tal prática à luz de alguma convicção pessoal ou segundo juízos de valor, produz um estudo prescritivo que diz o objeto de estudo “como ele deve ser”. Temos como exemplo de estudo prescritivo a passagem: “A prática de matar crianças inocentes é um ato de barbárie, uma vez que desrespeita o dever sagrado de amar ao próximo, o direito divino à vida e o preceito moral e político da dignidade da pessoa humana”.

Ao se associar a essa linha de raciocínio weberiana, Hans Kelsen fixa o seu primeiro “princípio da pureza” (ou condição de possibilidade do conhecimento científico-jurídico ou metodológico): a neutralidade do cientista. Para esse filósofo do direito só é possível modelar uma “ciência do direito” (direito-saber) ao se expurgar do conhecimento jurídico todos os elementos que lhe são estranhos e subjetivos: juízos psicológicos, juízos éticos, juízos teológicos, juízos políticos, entre outros 1. Os juízos estranhos e subjetivos ao direito-saber surgem como “juízos de valor” enunciados pelos não-juristas, como psicólogos, filósofos, teólogos, sociólogos, cientistas políticos etc., ao longo das suas investigações sobre o que vem a ser o direito. Assim, por exemplo, filósofos por intermédio da lente da filosofia podem prescrever “erroneamente” o direito tão somente como uma “teoria da justiça”2.

Kelsen entende que os não-juristas falham na tentativa de dizer “o que o direito é”, justamente por prescreverem o objeto de estudo: dizendo o que ele deve ser ao invés de afirmarem o que ele é. Ao fazerem isso, acrescentam ao direito características que não pertencem a sua “verdadeira natureza”, ou seja, características do direito que não são propriamente jurídicas. São elas, portanto, “impurezas epistemológicas”. Conclusão: o indivíduo que consegue suspender todo e qualquer juízo de valor, não se deixando influenciar por suas convicções pessoais, experiências de vida, valores, interesses, subjetividades, sentimentos de justiça ou formação intelectual (isto é, é neutro) está apto a descrever o direito como ele é. Em geral, Kelsen parece admitir que esse “ser iluminado e privilegiado” é o jurista (o cientista do direito), o qual, por outras palavras, não se deixar influenciar por pontos de vistas que não aqueles produzidos exclusivamente pela comunidade jurídica e, por conseguinte, pelos meios jurídicos. Logo, a “neutralidade” passa a ser considerada condição constitutiva sine qua non ao direito-saber (ou à teoria pura do direito como ciência do direito ou à pureza metodológica do direito). Todavia, devemos observar que a ideia de direito-objeto (conjunto de normas do ordenamento jurídico) não pode admitir a “neutralidade científica” como um requisito adequado a sua produção e interpretação.

Por outro lado, é possível ainda questionarmos: por que Hans Kelsen não identificou a sua pesquisa acerca do caráter científico (ou metodológico) do direito como se tratando de uma teoria do ``direito puro''?

É fácil percebermos que Kelsen toma como inapropriada qualquer tentativa de construção de uma “teoria do direito puro”. Afinal, no momento que pensamos o direito-objeto (objeto de estudo do direito-saber) como um “direito puro”, estamos cometendo o terrível engodo de entender o “direito posto” tão somente como 1 um conjunto de prescrições de origem dogmática estabelecido exclusivamente pela técnica (ou a partir do modus operandi das práticas dos juristas) ou 2 como um conjunto de normas de conhecimento de caráter científico fixados pela neutralidade cientifica dos juristas que não lhe atribuem elementos extrajurídicos (impurezas) advindos da moral, dos costumes, da política e assim por diante. Isso, evidentemente, não condiz com a realidade, já que o direito-objeto nasce em meio à política, à moral, aos costumes etc.

Essa leitura é equivocada, uma vez que o “direito posto” nasce nas tramas da vida social (política, moralidade, costumes, entre outras) que não podem ser totalmente reduzidas às leituras epistemológicas dos juristas e aos seus procedimentos técnicos. Isso é fácil de se observar, como veremos, nos processos de criação, interpretação (hermenêutica jurídica) e aplicação do direito.

Por fim, recapitulando: cabe ao jurista, em especial, formular um estudo descritivo do direito, evitando assim elaborar todo e qualquer tipo de estudo prescritivo do direito. O estudo descritivo do direito ocorre com a tomada de uma “posição privilegiada” por parte do jurista, mediante a qual esse consegue suspender todo tipo de juízo de valor (ou juízo pessoal). Para tanto, faz uso do Princípio da Neutralidade. O que lhe permite não interferir no objeto de estudo e, na sequência, dizer o direito como ele é. Por outro lado, sociólogos, políticos, filósofos, entre outros (aqueles que não são juristas), como sugere Kelsen, na melhor das hipóteses, parecem ser apenas capazes de realizarem estudos prescritivos do direito que enunciam o direito como ele deve ser. Isso ocorre porque esses estudos são elaborados com base em juízos de valor provenientes dos seus saberes: a sociologia, a política, a filosofia da justiça 3 etc. O que indica que cada qual diz à sua maneira o que o direito deve ser, não fazendo eles, portanto, uso do Princípio da Neutralidade. O resultado disso é a indesejável multiplicidade metodológica para o direito.

2. FORMALISMO E ESTRUTURA LÓGICA DAS NORMAS JURÍDICAS

Toda ciência faz uso de um formalismo de linguagem. Já no século XVII, por exemplo, Galileu Galilei elegeu como condição epistemológica essencial à física a linguagem matemática. Não fez isso sem motivação! A matemática mediante símbolos e regras retratam estruturas formais (números, formas geométricas, equações, relações, propriedades etc.), de modo que essa faz silêncio sobre se isto é bom ou mau, justo ou injusto, belo ou feio (não é possível enunciar juízos de valor por meio da linguagem matemática). Com a sua matematização, a física (a física-matemática) desenvolveu um discurso indiferente aos valores e manteve, em razão disso, por um dado tempo, a salvo o princípio da neutralidade 4. Além do mais, o uso da matemática como linguagem científica oferece a vantagem de uma abordagem mais “enxuta” das teorias (escritas na forma de equações), bem como o seu simbolismo proporciona uma melhor manipulação das leis teorizadas.

O formalismo utilizado por Hans Kelsen (2003, p. 80. ss.) para demarcar alguma cientificidade ao direito se aproxima em vários aspectos do indicado acima, observada algumas particularidades. Kelsen, na verdade, adota na sua TPD um modelo mais modesto de formalismo: o formalismo linguístico e lógico das normas jurídicas. Procede assim na tentativa de garantir como válidos, entre outras condições, à ciência do direito (ou à TPD) o princípio da neutralidade e o princípio da universalidade. Vejamos.

Inicialmente, estipula a norma jurídica como objeto de estudo da ciência do direito. Para Kelsen a norma jurídica funciona como uma espécie de “esquema jurídico de interpretação da realidade”: “o resultado de uma interpretação específica, a saber, de uma interpretação normativa” (KELSEN, 2003, p. 02). Ao lermos a nossa Constituição de 1988, por exemplo, deparamo-nos com um conjunto de direitos fundamentais, tais como o direito à igualdade, o direito à liberdade, o direito à saúde e o direito à educação que propõem um mundo no qual todas as pessoas devem ser tratadas como iguais e livres; possam gozar de boa saúde e de uma educação de qualidade. Os direitos fundamentais promulgados pelos constituintes originários podem ser entendidos como “interpretações normativas” (interpretações expressas nas normas jurídicas) que determinam como devemos conceber a ideia de “Estado Brasileiro de Bem-estar Social”. Essas “interpretações normativas” ilustram bem o momento político vivido pelos brasileiros em 1988, os quais levados por uma comoção geral, clamavam aos seus representantes o desejo de viver tempos melhores, deixando para trás as arbitrariedades da ditadura militar.

A parir desse paradigma, as autoridades competentes, por intermédio das suas prerrogativas de função (competências ou poderes previstos em lei) assumem a difícil missão de fazer valer o dever-ser contido no direito, resguardando-o das ilegalidades e injustiças da realidade vivida (o ser). Por exemplo, pense no juiz (autoridade competente) que faz uso da sentença (ato de competência) para obrigar o Estado a custear um tratamento de saúde caríssimo para o cidadão que sofre de uma doença rara não acoberta pelo seu plano de saúde ou pelo nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Por conseguinte, a realização do tratamento mostra que o juiz faz valer (torna efetivo ou real) a “interpretação normativa” que diz como deve ser um “mundo mais justo”: o mundo no qual todos têm direito à saúde.

Por outas palavras, a norma jurídica é uma prescrição situada no plano do dever-ser que expressa o “ato de vontade da autoridade competente” (ato de vontade do juiz, cuja norma jurídica é a sentença; ato de vontade do legislador, o qual promulga como norma jurídica a lei, e assim por diante). Esse “ato de vontade” pode 1 impor como obrigatória, permitida ou proibida uma conduta ao cidadão (normas jurídicas de conduta) ou 2 pode atribuir poderes a autoridade para a produção de atos jurídicos (normas jurídicas de competência)10.

A norma jurídica (Rechtsnorm) ao registrar na forma de texto (ou na forma de outros signos) a vontade da autoridade competente admite uma contraparte linguística. A leitura lógica dos seus signos revela “relações lógicas” (nem sempre claras na linguagem natural) construídas por certo tipo de raciocínio: o “raciocínio jurídico” (que não é exclusivo dos juristas, mas é típico das autoridades competentes que fazem uso do direito para regulamentar a vida social). Essa matéria é objeto de estudo da lógica das normas jurídicas (em algumas situações nomeada como lógica deôntica). Segundo essa lógica, a norma jurídica pode ser entendida como uma proposição a ser inferida a partir de uma “sentença de palavras” (ou por intermédio de outro meio material, tal como uma placa de trânsito ou um gráfico). Os interpretes (magistrados, promotores, advogados, professores, cidadãos etc.) ao lerem os “significantes jurídicos” (gráficos, símbolos, sentenças ou enunciados contidos na lei, nos contratos, entre outros meios) podem construir um ou mais “significados jurídicos” (interpretações ou “proposições jurídicas”), como esclarece Hans Kelsen:

Proposições jurídicas (Rechtssatz) são juízos hipotéticos que enunciam ou traduzem que, de conformidade com o sentido de uma ordem jurídica -- nacional ou internacional -- dada ao conhecimento jurídico, sob certas condições ou pressupostos fixados por esse ordenamento, devem intervir certas consequências pelo mesmo ordenamento determinadas. As normas jurídicas (Rechtsnorm), por seu lado, não são juízos, isto é, enunciados sobre um objeto dado ao conhecimento. Elas são antes, de acordo com o seu sentido, mandamentos e, como tais, comandos imperativos. Mas não são apenas comandos, pois também são permissões e atribuições de poder e competência (KELSEN, 2003, p. 80-81).

O direito como “técnica social específica de um ordenamento coercitiva” (KELSEN, 2005, p. 27) visa obter a conduta social desejada através da ameaça de uma medida de coação (sanção negativa5) a ser aplicada em caso de conduta contrária. Ao observar a importância da ideia de sanção para o jeito de ser e de funcionar do direito ocidental, Kelsen estipula de imediato que a estrutura lógica da norma jurídica deve ser pensada por influência dessa noção jurídica. Com base nisso, estipula à norma jurídica (ou melhor, à “norma jurídica de conduta”) uma forma lógica própria: a de proposição hipotética, na qual o consequente lógico designa a sanção jurídica.

A proposição jurídica na condição de “proposição hipotética” tem a seguinte estrutura lógica: Se A, deve-ser B. Por exemplo, a partir da leitura do artigo 121 do nosso Código Penal que tipifica o homicídio simples, cujo texto legal é “Matar alguém. Pena - Reclusão, de seis a vinte anos”, o agente pode inferir a proposição hipotética “Se X mata Y, deve-ser X preso”. Em símbolos, podemos escrever a proposição anterior na forma A —> B, tal que “—>” representa o princípio da imputação (expresso pela forma linguística “se..., dever-ser...”) que associa o antecedente fático “A” (tipo legal, fato-tipo ou facti species) ao consequente jurídico “B” (a sanção jurídica).

Conforme Kelsen (2003, p. 84-102), o princípio da imputação representa a possibilidade de se punir alguém pela sua conduta (ação ou omissão), a qual é regulamentada por direitos e deveres. Em termos lógicos, o princípio da imputação pode ser lido como uma espécie de “conectivo precário”. Veja que na proposição jurídica “Se X mata Y, deve-ser X preso” o antecedente fático “X mata Y” se liga de modo “mais ou menos forte” ao consequente jurídico “X preso”. Isso ocorre porque essa “proibição” (a obrigatoriedade de não praticar certa conduta) pode não gerar os efeitos previstos pela sanção, dado que, por exemplo, mesmo que X tenha matado Y é possível que X não esteja preso, podendo X ter fugido da prisão ou ter contratado um advogado habilidoso o suficiente para protelar o processo até o crime prescreva. Não há uma ligação necessária (ou ligação forte) entre o antecedente fático e a consequência jurídica.

Já na proposição lógica “Se ‘Sócrates é homem’ e ‘Todos os homens são mortais’, então ‘Sócrates é mortal’ ”, o vínculo lógico da implicação (cuja forma linguística é “se..., então ...'') que existente entre o antecedente e o consequente é “forte” (ou necessário), pois determina que é impossível pensar à luz das premissas a conclusão de outra forma (dado o antecedente, segue-se por necessidade lógica o consequente). Há, aqui, um determinismo intransponível! No direito não há uma razão lógica para que uma pessoa venha a ser condenada, mas, sim, uma razão jurídica. Essa “razão jurídica”, por sua vez, expressa-se por meio do ato de vontade de um agente competente que fixa um vínculo especial entre o “antecedente fático” e a “consequência jurídica”: a “imputação jurídica” (ou dever-ser jurídico).

A consequência jurídica B expressa uma sanção jurídica, através da qual é possível motivar o cumprimento, na maioria dos casos, de uma norma jurídica 6. A sanção, nesse sentido, confere a norma jurídica certo grau de obrigatoriedade que gera uma padronização da conduta. Portanto, as normas jurídicas não podem ser consideradas meras sugestões de conduta (ou conselhos), devendo ser tomadas antes como prescrições que vinculam, na medida do possível, as vontades dos agentes às suas hipóteses normativas, de tal modo que eles se sentem fortemente comprometidos a praticá-las.

Por fim, notemos que o formalismo da estrutura lógica A —>B pode ser aplicável para tratar de qualquer conteúdo material do direito. Por exemplo, no Brasil o juiz pode sentenciar alguém por homicídio a pena restritiva de liberdade, enquanto no Estado americano do Colorado o juiz pode vir a atribuir ao homicida a “pena de morte”. Enquanto o judiciário brasileiro adota a proposição jurídica 1 “Se X mata Y, deve-ser X preso”, para os juízes americanos da corte do Colorado pode valer a proposição jurídica 2 “Se X mata Y, deve-ser condenado à pena capital”. Percebam que apesar dos conteúdos dessas proposições serem distintos, já que indicam diferentes “concepções de justiça” (razões que justificam a distribuição ou a restituição de bens jurídicos), são iguais com relação as suas formas lógicas, pois 1 e 2 são expressas formalmente como A —>B. É justamente em razão desse formalismo que Kelsen mostra que o conceito de sanção pode ser pensado como uma categoria universalmente válida no âmbito de qualquer sistema jurídico. Logo, o princípio na universalidade (uma condição de cientificidade) pode ser aplicado ao conhecimento jurídico que faz uso desse tipo de formalismo.