Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido no poder executivo, não existe liberdade; porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente.

Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder de legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor.

Barão de Montesquieu[1]

RESUMO: Neste texto será feita uma breve análise acerca do ativismo judicial e do princípio da estrita legalidade na dinâmica jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal brasileiro, sob as luzes da soberania popular e da separação dos Poderes. O ativismo judicial será compreendido como a possibilidade de o Judiciário preencher as lacunas jurídicas ocorridas em face de injustificadas omissões normativas inconstitucionais. O ativismo judicial somente é válido para a satisfação de direitos constitucionalmente consagrados, mas que estejam com seu exercício inviabilizado ante a injustificada omissão dos Poderes Legislativo ou Executivo. Analisaremos os limites e as possibilidades dessa prática ativista, especialmente o princípio da estrita legalidade, que vem a ser a exigência constitucional da indispensável intervenção do Legislador para regular normativamente certas matérias. Colheremos algumas decisões do STF, e verificaremos se essas decisões revelam uma postura ativista ou arbitrária.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional. Soberania popular. Separação dos Poderes. Princípio da estrita legalidade. Supremo Tribunal Federal. Ativismo Judicial.

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Ativismo Judicial. 3 A estrita legalidade. 4 Algumas decisões ativistas. 5 Considerações finais. 6 Referências

1 INTRODUÇÃO

O presente texto tem como objeto central o ativismo judicial. Como objetos periféricos os princípios constitucionais da estrita legalidade, da separação dos Poderes e da soberania popular. A finalidade do texto consiste em verificar os limites jurídicos e as possibilidades constitucionais do poder criativo e normativo do Supremo Tribunal Federal. A justificativa deste trabalho descansa no fato de que o equilíbrio político arquitetado no texto da Constituição exige de cada um dos Poderes da União (Legislativo, Executivo e Judiciário) o fiel e milimétrico cumprimento de suas missões institucionais.

As nossas hipóteses são as seguintes: a) o ativismo judicial somente é possível naquelas situações de injustificadas omissões normativas inconstitucionais, nas quais a Constituição confere o direito, mas o exercício desse direito constitucionalmente criado esteja inviabilizado pela inaceitável omissão normativa ou governamental do legislador ou do administrador; e b) não cabe ativismo judicial nas hipóteses nas quais se exigem a criação de lei formal pelo Poder Legislativo, como ocorre, por exemplo, na criação de tipos penais ou tributários, em nome do princípio da estrita legalidade normativa.

Isso significa, em linha de princípio, que somente seria cabível a intervenção normativa judicial para evitar a lesão ou a ameaça ao que seja direito (art. 5º, XXXV, CF)[2]. Ou seja, não cabe ao Poder Judiciário intervir para viabilizar “interesses” ou “desejos” ou “necessidades” que não estejam amparados pelo ordenamento jurídico, mormente pelo texto da Constituição. Todavia, se acaso a Constituição tiver concedido o direito, mas o seu exercício estiver sendo inviabilizado pela injustificada omissão inconstitucional, aí se torna possível a intervenção judicial. Vê-se, portanto, que os instrumentos constitucionais processuais de provocação ativista do Poder Judiciário seriam o mandado de injunção (art. 5º, LXXI, CF)[3], a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º, CF)[4] e a arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1º, CF)[5].

Mas em que matérias o Poder Judiciário pode substituir o legislador? Como tem sido a prática interventiva do STF? O Tribunal tem avançado além dos limites e possibilidades constitucionais? O Tribunal tem agido com ativismo ou arbítrio normativo? O Tribunal tem sido coerente nas suas soluções ativistas? Essas e outras questões serão a seguir analisadas.

Na construção deste texto analisaremos algumas decisões do STF que podem ser compreendidas como manifestação ativista da Corte, e a partir das hipóteses acima elencadas verificaremos se houve ativismo ou arbítrio judicial.

2 ATIVISMO JUDICIAL

O magistério doutrinário brasileiro tem produzido uma farta quantidade de textos acadêmicos sobre esse tema e há diversas e diferentes compreensões sobre esse fenômeno constitucional intitulado de ativismo judicial.[6]

Convém, no entanto, demarcar os sentidos dos termos. Qual será o sentido do termo “ativismo judicial” para este artigo? Para nós o ativismo judicial significa a atribuição constitucional que possui o Poder Judiciário de viabilizar o exercício de direitos constitucionalmente assegurados, mas que estejam sendo inviabilizados por injustificadas omissões inconstitucionais normativas ou governamentais do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Ou seja, para nós, o ativismo judicial somente deve surgir diante da injustificada omissão normativa inconstitucional. A Constituição concede o direito, mas a inaceitável inércia inconstitucional do legislador ou do administrador inviabiliza o gozo do direito constitucionalmente concedido.

Adotaremos o clássico magistério doutrinário de José Afonso da Silva[7] – que equivocadamente julgávamos superado[8] - acerca da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais: a) normas de eficácia plena; b) normas de eficácia contida; e c) normas de eficácia limitada ou reduzida:

Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, desde a entrada em vigor da constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de produzi-los), todos os objetivos visados pelo legislador constituinte, porque este criou, desde logo, uma normatividade para isso suficiente, incidindo direta e imediatamente sobre a matéria que lhes constitui objeto. O segundo grupo também se constitui de normas que incidem imediatamente e produzem (ou podem produzir) todos os efeitos queridos, mas preveem meios ou conceitos que permitam manter sua eficácia contida em certos limites, dadas as circunstâncias. Ao contrário, as normas do terceiro grupo são todas as que não produzem, com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do Estado.

Nessa perspectiva, da leitura dos preceitos constitucionais o intérprete (aplicador) atribuirá o adequado sentido quanto à eficácia da norma: plena ou contida ou limitada. Será o leitor do texto normativo da Constituição, especialmente o Supremo Tribunal Federal, quem irá estabelecer que tipo de preceito normativo regula a eventual controvérsia ou conflito jurídico.

É de ver, sem maiores dificuldades, que nas hipóteses de preceitos normativos constitucionais de eficácia plena ou de eficácia contida não há necessidade de ativismo judicial, pois o exercício do direito constitucionalmente assegurado é possível. Não há omissão normativa inconstitucional a obstaculizar o gozo e fruição de direito constitucionalmente disponibilizado. A intervenção judicial, de modo ativista, somente se faz necessária nas hipóteses de preceitos normativos constitucionais de eficácia limitada ou reduzida.

Essa nossa compreensão de ativismo judicial é distinta da formulada por Elival da Silva Ramos[9]:

Por ativismo judicial, deve-se entender o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflitos de interesses) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos). Essa ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional se faz em detrimento, particularmente, da função legislativa, não envolvendo o exercício desabrido da legiferação (ou de outras funções não jurisdicionais) e sim a descaracterização da função típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros Poderes.

Esse conceito formulado por Elival da Silva Ramos também diverge da ideia tradicional do que seja ativismo judicial exposta por Christopher Wolfe[10] cujas raízes estão assentadas nas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos à época do “New Deal” proposto pelo Presidente Franklin Delano Roosevelt para combater a grave crise econômica e social que afligiu os Estados Unidos a partir do ano de 1929. Essas decisões judiciais chanceladoras das opções políticas governamentais visando o equilíbrio social e econômico sinalizaram uma virada na hermenêutica jurídico-constitucional da Suprema Corte. É o início do denominado ativismo judicial.

Nas décadas subsequentes, a Suprema Corte americana ampliou o espectro de suas decisões e passou julgar questões de direitos civis, mormente as que envolviam direitos processuais de proteção contra o poder de investigar e de punir do Estado, sobre assuntos relativos as minorias raciais ou de gênero, que são conhecidas como “ações afirmativas”.[11] Nessa perspectiva, podemos dizer que o “ativismo judicial”, na experiência norte-americana, consistiu em um conjunto de práticas e de decisões judiciais da Suprema Corte na consolidação dos direitos fundamentais, especialmente dos grupos minoritários, seja no aspecto quantitativo (negros), seja no aspecto qualitativo (mulheres). Qualitativo no sentido de ausência de força política capaz de impor a sua agenda de interesses. Nesse prisma, a Suprema Corte exerceria, via “ativismo judicial”, um poder normativo e político contramajoritário.

Esse caráter de atuação contramajoritária da Suprema Corte tem sido objeto das preocupações de John Hart Ely[12]:

É claro que os tribunais criam o direito o tempo todo, e ao fazê-lo podem ter a intenção de inspirar-se nas fontes habituais dos adeptos do não interpretacionismo – os “princípios fundamentais” da sociedade ou qualquer outra coisa -; mas, fora do âmbito da jurisdição constitucional, eles se limitam a preencher as lacunas que o Poder Legislativo deixou nas leis que aprovou ou, então, a tomar conta de uma área que o Poder Legislativo, de caso pensado, entregou ao Judiciário para que a desenvolvesse. Há, evidentemente, uma diferença crítica: em contextos não constitucionais, as decisões judiciais estão sujeitas à anulação ou à alteração pela lei ordinária. A Corte está substituindo o Poder Legislativo, e, se isso foi feito de uma maneira que o Poder Legislativo não aprova, ela pode ser prontamente corrigida. Quando uma Corte invalida um ato dos poderes políticos com base na Constituição, no entanto, ela está rejeitando a decisão dos poderes políticos, e em geral o faz de maneira que não esteja sujeita à “correção” pelo processo legislativo ordinário. Assim, eis a função central, que é ao mesmo tempo o problema central, do controle judicial de constitucionalidade: um órgão que não foi eleito, ou que não é dotado de nenhum grau significativo de responsabilidade política, diz aos representantes eleitos pelo povo que eles não podem governar como desejam. Isso pode ser desejável ou não, dependendo dos princípios em que tal controle se baseia. Seria interessante saber se existe uma alternativa melhor, mas a corrente mais comum do não interpretacionismo, que faz apelo a noções que não podem ser encontradas nem na Constituição nem, obviamente, nas decisões dos poderes políticos, parece particularmente vulnerável à pecha de incompatibilidade com a teoria democrática.

Esse drama suscitado por John Hart Ely deve ser adaptado para a realidade político-constitucional brasileira, pois há expressas determinações constitucionais acerca da possibilidade de o Poder Judiciário, e o Supremo Tribunal Federal em particular, declarar a inconstitucionalidade das leis ou de atos normativos (Art. 97[13]; Art. 102, I, “a”[14]; Art. 102, § 2º[15]; e Art. 103, § 3º[16]).

Isso significa que a Constituição brasileira autorizou explícita e inequivocamente o Poder Judiciário a decretar a incompatibilidade de leis ou atos normativos com o texto constitucional. Não é uma construção jurisprudencial, mas uma prescrição constitucional. Nas situações de normalidade institucional, a decisão definitiva na solução dos conflitos normativos constitucionais compete ao Supremo Tribunal Federal. Nas situações de anormalidade institucional, a solução dos conflitos não resolvidos pelos Poderes instituídos (Legislativo, Executivo e Judiciário) será das Forças Armadas (art. 142[17]).

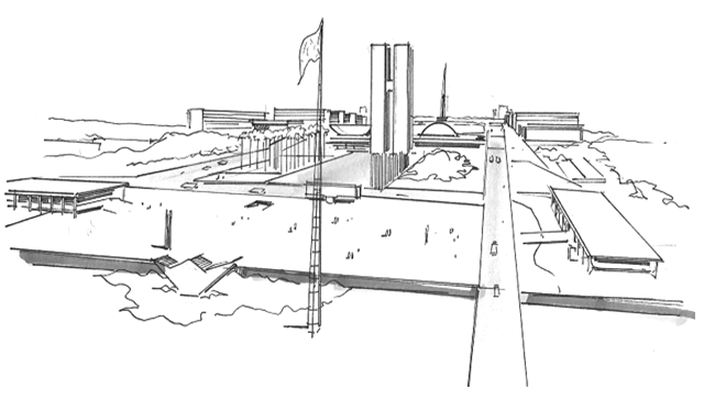

Esse modelo de solução dos conflitos é decorrência do princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º[18]). Na engenharia constitucional, a separação dos Poderes consiste em poderoso instrumento que visa a evitar o eventual cometimento de abusos institucionais, mediante a estratégia de “freios e contrapesos” e que também visa aumentar a eficiência da atuação estatal no desempenho das suas atividades precípuas e indeclináveis: a criação do Direito, a sua respectiva execução ou aplicação, bem como o julgamento acerca dos conflitos normativos jurídicos. No exercício dessas missões institucionais, os aludidos Poderes da União devem exercer as suas atribuições de acordo com os preceitos normativos válidos.

A fonte política de legitimidade normativa dos Poderes da União é o povo (Art. 1º, parágrafo único[19]). E os legítimos – porque eleitos – representantes do povo são os chefes dos Poderes Executivos (Presidente da República, Governadores de Estados e Prefeitos Municipais) e os parlamentares das “Casas Legislativas” (Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores Municipais). Os magistrados brasileiros, membros do Poder Judiciário, não são eleitos pelo povo e sua fonte de legitimidade decorre da Constituição e das Leis, pois ou são aprovados em concurso público ou são escolhidos pelos próprios Tribunais ou pelo respectivo Chefe do Poder Executivo.

Em face desse caráter eletivo dos legisladores e da pluralidade dos membros que compõem os parlamentos, Jeremy Waldron[20] defende a dignidade da legislação, no sentido de que uma assembleia popular, composta de representantes eleitos pelo povo, pode ser uma fonte respeitável de direito, mesmo que os parlamentares não tenham a mesma erudição ou intelectualidade dos magistrados. A lei, fruto das deliberações e votações dos parlamentares eleitos pelo povo, tem alto grau de dignidade normativa e de respeitabilidade política.

Daí porque compete ao legislador – o representante eleito pelo povo – a tarefa de produzir leis, de captar as necessidades ou interesses ou desejos dos representados. As “antenas” dos representantes eleitos pelo povo devem estar sintonizadas com os valores do próprio povo. Excepcionalmente, nas hipóteses de injustificadas omissões inconstitucionais do legislador que impedem o exercício de direitos constitucionais assegurados, deve ocorrer a intervenção judicial substitutiva da atuação normativa do legislador.

3 A ESTRITA LEGALIDADE

Como já aludido, para nós o ativismo judicial válido e possível consiste na intervenção do Poder Judiciário para viabilizar o exercício de direitos constitucionalmente assegurados, mas que estejam sendo inviabilizados por injustificadas omissões inconstitucionais normativas ou governamentais do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. O ativismo judicial pressupõe que o demandante tenha direito (o interesse ou o desejo ou a necessidade que sejam amparados no ordenamento jurídico). O interesse ou o desejo ou a necessidade não amparados no ordenamento jurídico não são direitos. Podem ser justas e legítimas demandas e reivindicações, mas não são direitos. Somente é direito o que estiver amparado no ordenamento jurídico.

A partir dessa perspectiva alcançaremos um adequado sentido para o preceito constitucional disposto no art. 5º, inciso II (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei). Este termo “lei” tem sido compreendido, tanto pelo magistério doutrinário[21], quanto pela jurisprudência constitucional[22], em dois sentidos: o formal e o material. Lei, em sentido formal, significa o provimento normativo emanado do Poder Legislativo sujeito à sanção ou a veto do chefe do Poder Executivo. Lei, em sentido material, significa o provimento normativo válido e compatível com o ordenamento jurídico.

Para efeitos da nossa perspectiva, nos interessa a “lei” em sentido formal. Nos interessa, apenas, o comando normativo oriundo do Poder Legislativo. A “lei”, em sentido material, não nos interessa neste momento. Nessa linha, surge o denominado princípio constitucional da estrita legalidade. A estrita legalidade consiste no mandamento constitucional que exige que certas matérias somente possam ser normatizadas por meio de “lei” formal, ou seja, por provimento normativo emanado do Poder Legislativo. Mas onde está preceituado que somente a “lei” emanada do Poder Legislativo pode regular certas matérias? Ou melhor perguntando: quais matérias somente podem ser reguladas por lei formal?

As respostas a essa única indagação, conquanto formulada de dois modos distintos, devem ser encontradas no texto da Constituição e na prática judicante do Supremo Tribunal Federal. Como o STF tem respondido a essas questões? E quais matérias, nada obstante exijam intervenção legislativa formal, podem ser reguladas, excepcionalmente por força da injustificada omissão inconstitucional do legislador, pelo Tribunal?

É praticamente unânime que em sede de direito penal e de direito tributário vige o indigitado princípio da estrita legalidade. Na seara da criação dos “tipos penais” estabelece a Constituição que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (art. 5º, XXXIX). No âmbito da criação dos “tipos tributários” determina a Constituição que é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I). O magistério doutrinário[23] e a prática jurisprudencial do STF[24] confirmam essa asserção.

Além dos campos penal e tributário, as escolhas político-normativas que tenham impacto financeiro ou orçamentário também devem estar fora da intervenção judicial. Nessa seara financeira ou orçamentária, é de se recordar a clássica passagem de Carl Schmitt[25] na qual, reproduzindo o magistério de Georg Meyer e de Gerard Anschütz, expõe que “o direito público termina aqui, a questão acerca de como se deveria proceder no caso de inexistência de uma lei orçamentária não é uma questão de direito”.

As opções financeiras ou orçamentárias envolvem as visões ideológicas predominantes entre os Poderes Políticos (Legislativo e Executivo) que são constituídos por representantes eleitos, de quatro em quatro anos, para formularem os destinos políticos e normativos da Nação. Inclusive, se for necessário, com a possibilidade de modificação do conteúdo normativo da Constituição, vedando-se apenas a abolição dos preceitos alcançados pelo art. 60, § 4º (cláusulas pétreas).[26]

O princípio constitucional da estrita legalidade é decorrência dos princípios da soberania popular e da separação dos Poderes.

À luz do art. 14 da Constituição[27], a soberania popular consiste no direito que tem o povo de escolher, mediante o voto em eleições legítimas, os seus representantes políticos, ou de mediante os institutos do referendo ou do plebiscito de escolher os caminhos que pretende adotar em certas questões, como ocorreu com o plebiscito de 1993, no qual se chancelou a escolha pela forma republicana de Estado e pelo regime presidencialista de governo (art. 2º, ADCT/CF88)[28]. A soberania popular também pode ser exercitada mediante o instituto da iniciativa popular na provocação do processo legislativo. E, de modo extremado e excepcional, a soberania popular pode ser praticada nas “ruas” e nos “protestos”, como tem ocorrido ao longo da história brasileira, e nos últimos anos como ocorreu nas “jornadas de Junho de 2013” e nas gigantescas manifestações populares contra o governo da presidente Dilma Rousseff [29].

Mas por detrás desse princípio constitucional da soberania popular[30], verdadeiro alicerce da estrutura política do Estado brasileiro, está a ideia de responsabilidade política. O povo soberano é corresponsável pelas escolhas políticas e normativas de seus representantes. O povo soberano é corresponsável pela situação política, pois ele detém o poder de manter os seus bons ou maus representantes no exercício das funções políticas. Nas democracias, o povo soberano não é vítima de maus governantes, é corresponsável. De tempos em tempos, nos processos eleitorais, o povo soberano se manifesta no sentido de chancelar ou de recusar os seus representantes políticos.[31]

Além da soberania popular, outro princípio constitucional fundamental da estrutura política do Estado brasileiro é o da separação dos Poderes. A finalidade precípua da separação dos Poderes é garantir o equilíbrio político no Estado e na sociedade. Nenhum ramo do Poder do Estado pode se sobrepor aos demais a ponto de gerar um desequilíbrio estatal, assim como nenhuma classe ou setor da sociedade pode se sobrepor demasiadamente em relação às outras classes ou setores, sob o risco de criar um desequilíbrio social. A razão principal do Estado é tornar a sociedade equilibrada. Para isso, o próprio Estado deve ser equilibrado. E o princípio instrumento de garantia do equilíbrio das forças normativas e políticas do Estado se dá com a separação dos Poderes, como bem capturado pelos “Federalistas” norte-americanos.[32]

Nessa perspectiva, não deve o Poder Legislativo usurpar as atribuições dos Poderes Executivo e Judiciário. O Executivo não deve usurpar as atribuições do Legislativo nem do Judiciário. E este – o Judiciário – não deve usurpar as atribuições do Legislativo nem do Executivo. Cada Poder deve agir dentro de seu respectivo esquadro constitucional. E no caso do Judiciário tenha-se o fato de que carece de respaldo de legitimação popular ou eleitoral. Os magistrados não sofrem o “batismo das urnas”, não passam por um processo eleitoral, não podem ser substituídos de quatro em quatro anos. Magistrado não é represente político do povo/eleitor. Magistrado é um “burocrata” que deve se comportar em milimétrica e rigorosa obediência ao Direito e à Justiça. Justiça que deve ser em conformidade e compatível com o Direito.[33]

A iterativa jurisprudência do STF brasileiro firmou-se no sentido de que não cabe ao Judiciário inovar positivamente o ordenamento jurídico sob pena de transgressão do princípio da separação dos Poderes. Mas em nosso modelo constitucional, é atribuição do Judiciário negar a validade ou a aplicação de qualquer preceito normativo jurídico se acaso entender e comprovar que tal preceito é incompatível com o Direito e com a Justiça.[34] O Poder Judiciário não é um Poder democrático, é um Poder republicano. Não devem os magistrados agir em conformidade com os sentimentos políticos e desejos da população. Devem os magistrados julgar em milimétrica e rigorosa conformidade com o Direito e com a Justiça.

Todavia, nada obstante essa linha jurisprudencial, o STF nas hipóteses de injustificadas omissões inconstitucionais dos Poderes Legislativo ou Executivo tem o dever de satisfazer normativamente o direito constitucionalmente consagrado, mas inaceitavelmente inviabilizado. Fora dessa excepcional situação, as eventuais decisões substitutivas das opções político-normativas dos Poderes Legislativo e Executivo são incompatíveis com a Constituição, por violarem os princípios da soberania popular e da separação dos Poderes. Não se estaria diante de ativismo judicial – nem de altivez judicial[35] -, mas de arbítrio judicial, de verdadeira “ditadura togada”.

O Tribunal não é o órgão competente da soberania nacional, com fundamento na soberania popular, para satisfazer desejos ou interesses ou necessidades, nada obstante justas e legítimas, mas que não estejam amparadas no ordenamento jurídico. O Poder Judiciário deve julgar em conformidade com o Direito e com a Justiça. Mas Justiça em conformidade com o Direito.[36]

Com efeito, algumas indagações se fazem necessárias: o STF deve ter o poder e a independência para julgar contra o texto normativo da Constituição? E contra o texto normativo da lei constitucionalmente válida? As respostas não exigem maiores esforços: não. O Tribunal há de ser o “guardião” da Constituição, e não o seu “carcereiro” ou “algoz”.

Essas vedações também se aplicam aos demais tribunais e juízes brasileiros. E sobre essas outras instâncias judiciais surge a seguinte questão: os tribunais e juízes brasileiros têm o direito de julgar as questões em sentido diverso ao estabelecido pela jurisprudência das instâncias que lhe sejam superiores? A resposta também não oferece maior dificuldade: não.

A despeito dessa nossa compreensão, a realidade judicial tem sido em linha diametralmente oposta. O magistrado brasileiro não se sente eticamente comprometido com o texto normativo (seja da Constituição, seja da Lei ou de um Contrato ou de um Regulamento etc.) nem com a jurisprudência das instâncias superiores (seja do STF ou dos Tribunais Superiores ou dos respectivos Tribunais de “apelação”), como bem demonstrou Luiz Guilherme Marinoni[37] em percuciente análise acerca da tradição brasileira do desrespeito aos precedentes judiciais.